この度は九州国立博物館での

「九博の杜の植物を日本画で描こう!」

講座にご参加いただき誠にありがとうございました。

このページでは、講座で試用したスライドや動画、補足情報を提供しています。

もう一度じっくりと確認して、さらに技術を磨いて下さいね!

👇こちらは講座で試用したスライドの動画です👇

※動画が表示されない時は、こちらの再生リストからご確認ください。

講義の流れをもう一度確認しながら、実際に描いてみましょう!

Contents

必要なもの一覧

- お手本

- うちわ

- 顔料

- 糊成分(展色剤)

- 筆

- 梅皿

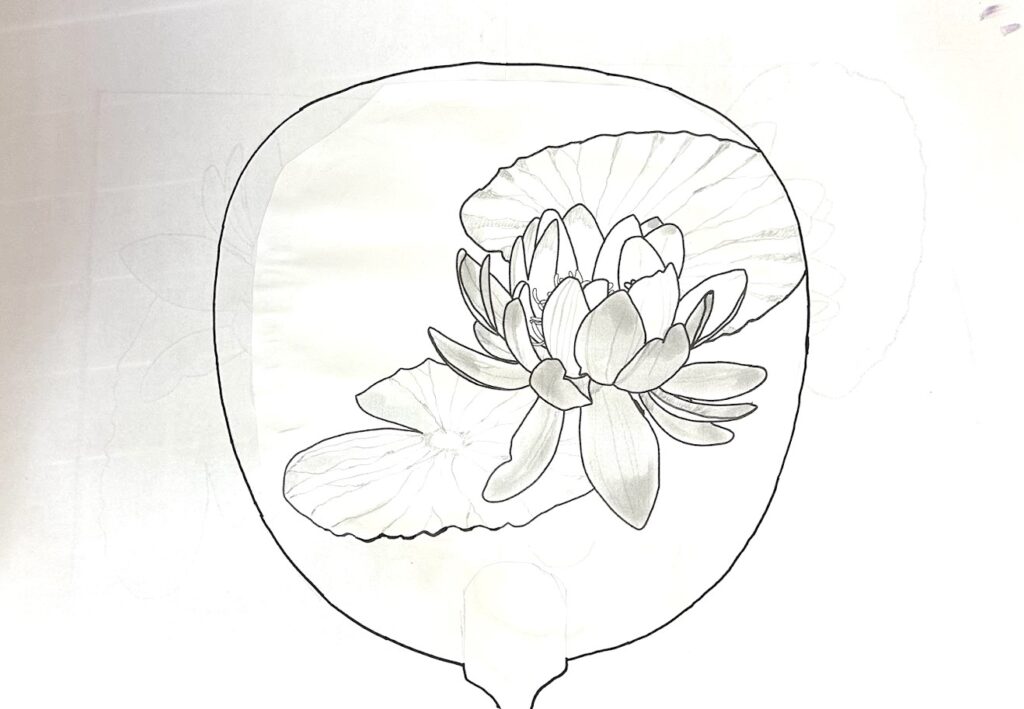

お手本とうちわ

- 講座のお手本はこちらからダウンロードできます。

A3サイズに印刷してご使用ください。

- 参考用 九博の杜の蓮の写真はこちら。

- うちわ

講座で試用した物と同じ大きさのうちわが購入できます。

書遊で購入すると少し安くなります。

絵具(顔料)

今回は講座の時間の都合で、粒子の細かい顔料を使用しました。

顔料は粒子が細かければ細かい程扱いやすくなり、

大きくなるほど扱いにくくなります。

粒子が細かいと水彩絵具のように使えますが、粒子が大きいと伸ばしにくくなるのです。

通常、日本画で使う顔料は、今回使った顔料より粒が大きいです。

もしチャレンジしてみたい方は、こちらの記事を参考にして日本画絵具を購入してみて下さいね。

「岩絵具」の「13番」や「白」と描いてある絵具を使うと良いでしょう。

こちらの「岩絵具」という日本画絵具を使うと、

より今回のうちわ作りのように描きたい方は、「水干絵具」がおすすめです。

「水干絵具」には粒の大きさや、番号などはありません。

価格も一色200円前後~で購入しやすいです。

使う時は、絵皿に出した後よく砕いて下さい。

その後は講座と同じ使い方になります。

より簡単に日本画を体験してみたい方は、

を使うのがオススメです。

関連記事

糊成分(展色剤)

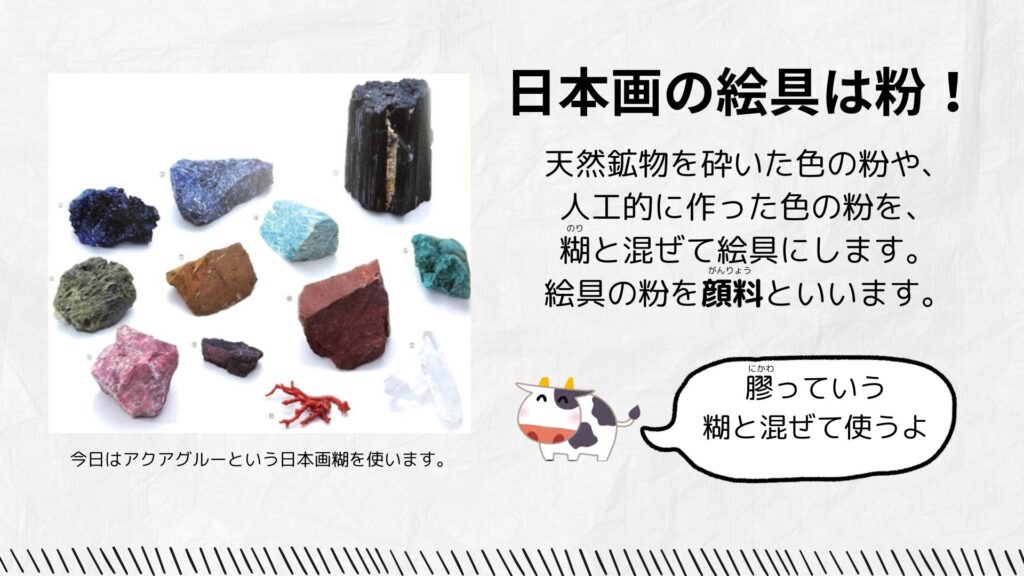

今回の講座では「アクアグルー」という糊成分を使いました。

「アクアグルー」は新しく開発された日本画用の糊成分で、無臭で溶けやすく、使いやすいのが特徴です。

ですが通常の日本画では、「膠」という動物性の糊成分を使うことが一般的です。

膠は本来固形であり、使用時は自分で砕き、湯煎して溶かす必要があります。

ただ現在ではこのような、溶けている膠も販売されています。

関連記事

筆・梅皿

- 筆

今回使った筆は、細い筆が「面相筆」太い筆が「彩色筆」です。

日本画の絵具は粒子が大きく、ナイロン筆では塗りにくいと言われています。

そのため、イタチやタヌキの毛の筆が多く使われます。

ただし現在は技術が進歩し、獣毛と遜色がないナイロン筆も増えました。

- 絵皿・梅皿

日本画では、陶器製の白い皿や梅皿がパレットになります。

陶器製なのは、汚れが付きにくく、傷にも強いため。

日本画絵具は硬い鉱物が原料のこともあるので、プラスチック製では傷がついてしまうのです。

ただし陶器製の絵皿は割れやすく管理が難しいため、プラスチックの絵皿から始めるのがいいでしょう。

購入はホルベイン公式ショップが最安値のようです。

絵皿 丸皿(プラスチック) No.2 (5枚組)|ホルベイン 公式オンラインショップ

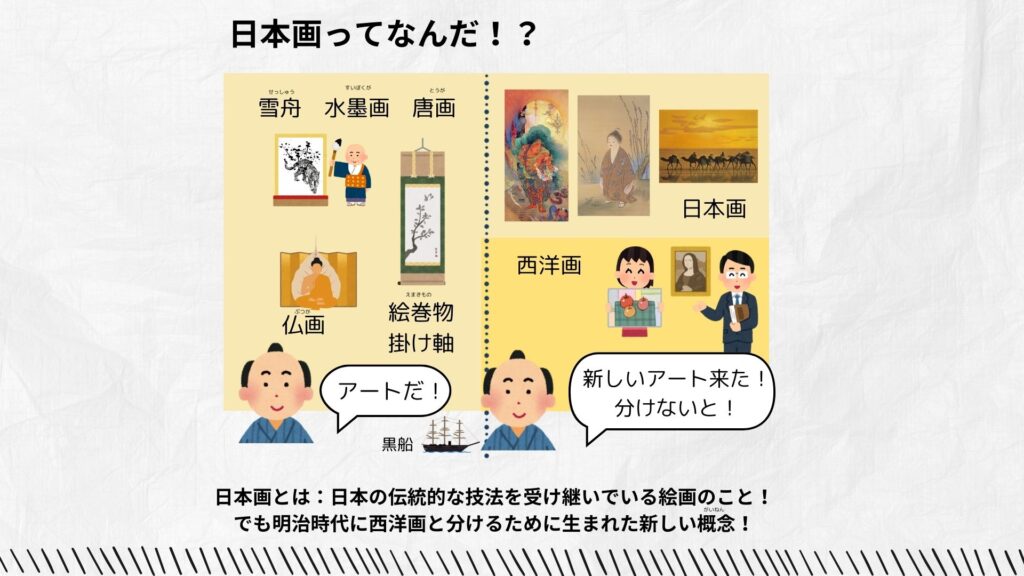

日本画の歴史ー日本画ってなんだ!?

ここからは日本画の始まりと歴史をお話します。

本講座でお話した内容の補足は青く囲ってありますので、詳細が気になる方はご覧下さい。

日本画とは、日本伝統の描き方を受け継いだ絵画技法です。

日本画とは、文明開化以降、西洋美術と比較するために生まれた言葉です。

つまり、言葉や概念としては、新しいと言えます。

西洋からやって来た美術とは?

文明開化以前は、書も絵も「書画」という同じジャンルとして扱われていました。

しかし西洋文化の影響で、書と絵画が分かれることになります。

また、西洋からは「美術館」という「展示スペース」もやってきました。

それ以前の日本美術は屏風や衝立など、「部屋に置くもの」です。

これにより明治以降の日本画も、額に入れて飾られるようになりました。

鎖国が終わると西洋から厚塗り、高彩度、遠近法、陰影、立体感などの、全く新しい絵画技法がやってきました。

その西洋絵画と対になる概念として「日本画」というものができました。

日本画と、油絵などの西洋絵画は互いに影響を与え合いながら発展をしていきました。

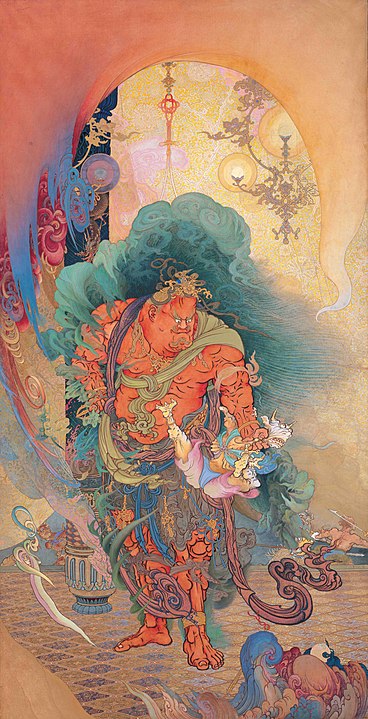

今の日本画の始まりは?

明治時代、一部の政府関係者、知識人により日本美術は西洋美術より劣っているという考え方が広がります。

一方アメリカ人のアーネスト・フェノロサは日本美術を高く評価し、保存と発展を訴えかけました。

フェノロサと、その弟子である岡倉天心は、狩野芳崖と協力して「新しい日本美術=日本画」を生み出しました。

この新しい日本画とは、西洋画のような、高彩度、厚塗り、遠近法が使われた絵です。

こうして新しい日本画は認められることとなりました。

その功績で狩野芳崖が、現代日本画の祖と言われています。

初の現代日本画はこれ!

日本画の絵具についてー日本画の絵具は粉!

日本画の最大の特徴として言われるのが、絵具の使い方です。

現在では水彩も油絵もチューブに入っていますが、日本画では粉を使います。

この、色の素になる粉を「顔料」と言います。

顔料は水晶やマラカイト、ラピスラズリなどの宝石を砕いた物が使われます。

顔料とは色の素になる粉の事。

なので、その辺にある砂も、茶色い顔料として使う事ができます。

実際、日本画の「黄土」という顔料は、黄砂と同じような物です。

日本画絵具は全部宝石?

天然鉱物が原料の日本画絵具は「天然 岩絵具」と言います。

もう少し専門的な分類だと「天然無機顔料」になります。

人工的に作った岩絵具や、染料を原料にした絵具(藍、コチニールなど)もあります。

日本画絵具は町の画材屋さんや通販で購入できます。

でも、粉のままでは紙に色が付きませんよね。

粉を紙に付ける糊が必要です。

この糊を「展色剤」(バインダー)と言います。

展色剤とバインダーは厳密には別の物ですが、美術の教科書では同じ意味として扱われています。

じつは、水彩絵具のチューブは最初から顔料と展色剤が混ざった物。

ですが日本画では、自分で顔料と展色剤を混ぜて、オリジナル絵具を作っているのです。

日本画の展色剤は伝統的には膠が使われますが、

今回は「アクアグルー」という最新の、日本画用展色剤を使って絵具を作りましょう!

絵具の種類と展色剤

日本画の展色剤は「膠」、

水彩絵具の展色剤は「アラビアゴム」、

アクリル絵具の展色剤は「アクリルエマルジョン」、

油絵具は「乾性油」です。

このように、展色剤によって、絵具の種類は変わるのです。

こんな描き方ほかにある?

顔料と展色剤を混ぜる方法は、古代から世界中の様々な場所で行われてきました。

しかし現存している技法は少ないと言います。

日本画体験をしたメキシコ人観光客が「こんな描き方、インカ文明で滅びたよ」と言っていたと聞きました。

また、中国でも水墨画は残っていますが、彩色画はあまりないそうです。

現在は、フレスコ画、テンペラ画、蝋画などの、古典画法で使われます。

日本画の描き方で、うちわを作ってみよう!

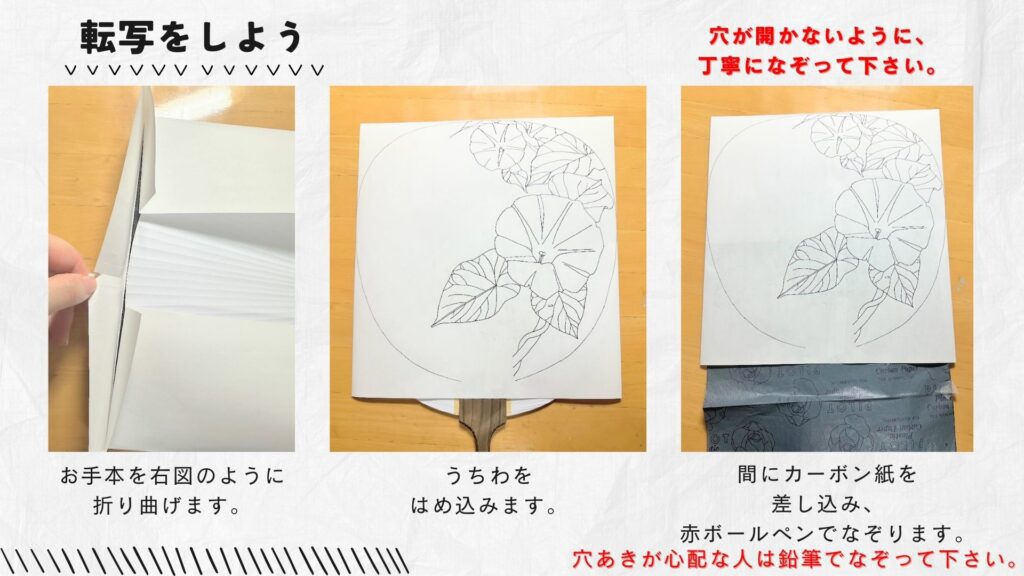

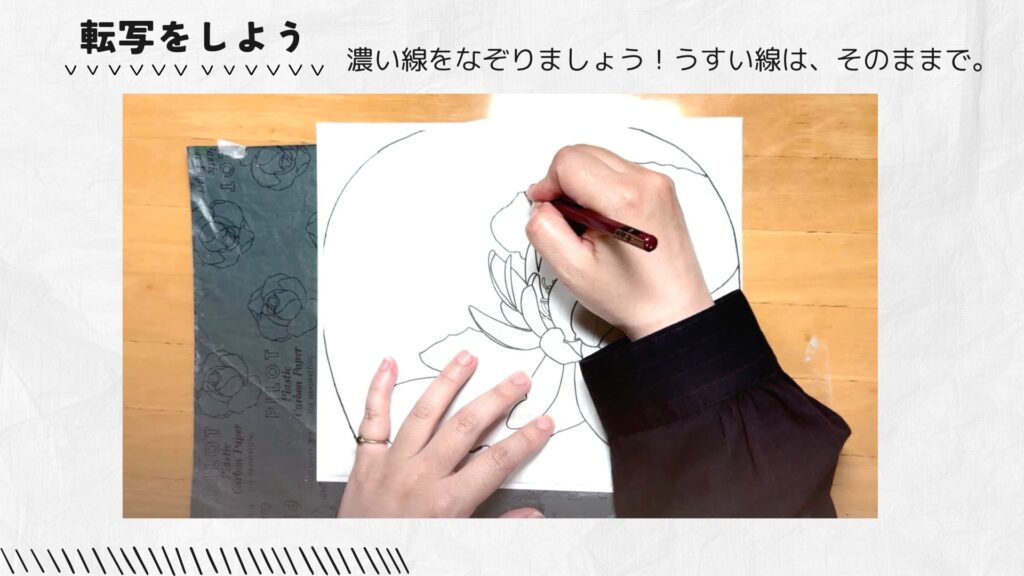

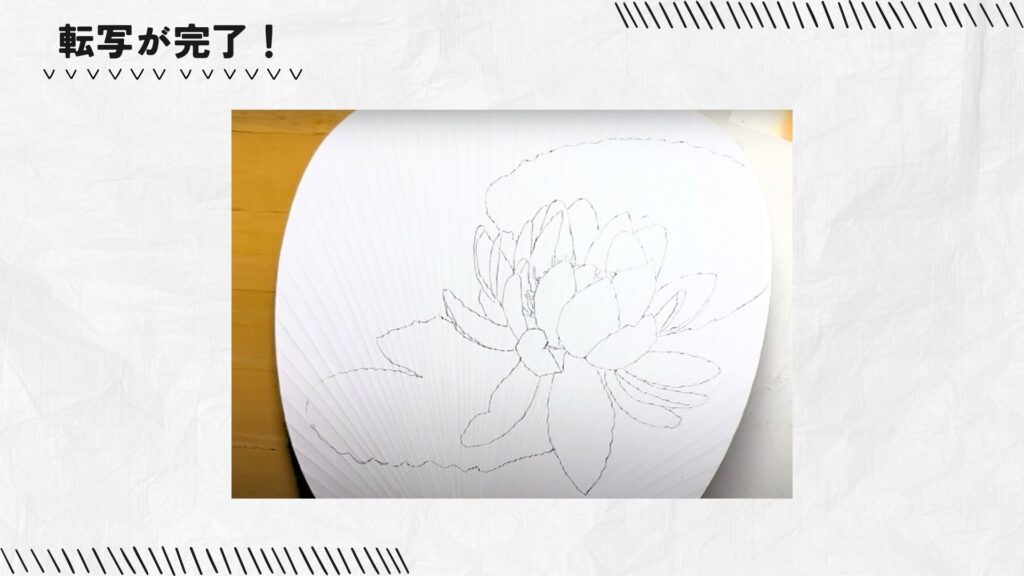

①お手本を転写しよう!

薄くなってしまったら、鉛筆で描き加えて下さい。

転写に使ったお手本は、描き込みの際に必要です。

捨てないで取っておきましょう。

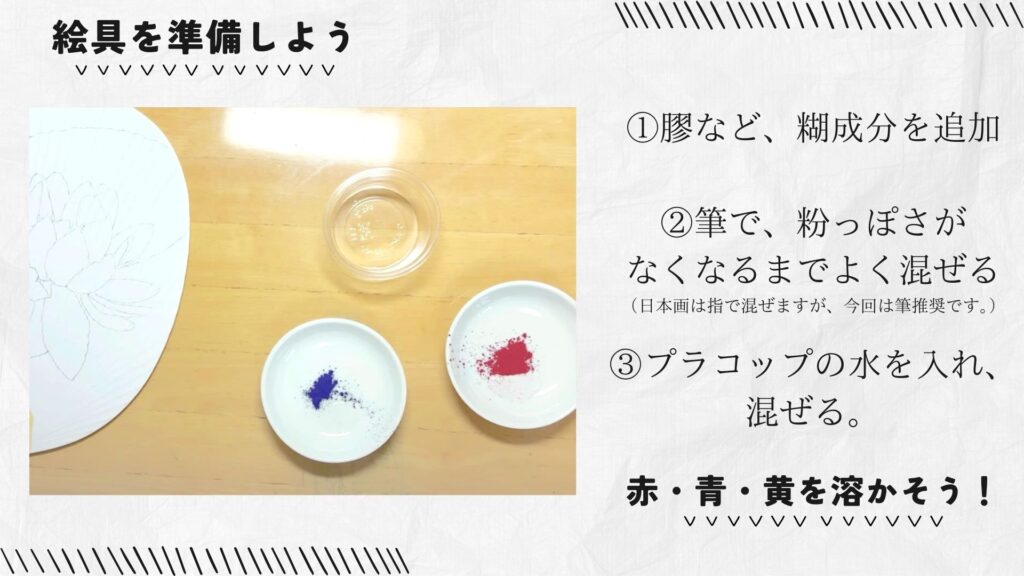

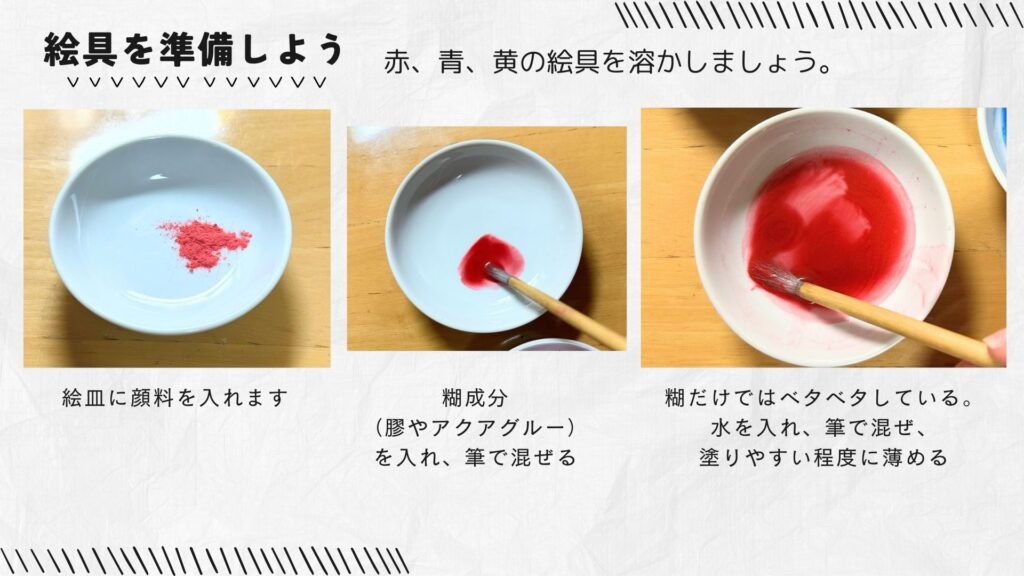

②絵具を準備しよう!

通常の日本画では、筆ではなく中指で混ぜて溶かします。

今回使った絵具は粒子が細かく、手に付くと取りにくいため筆で溶かしました。

指を使う理由は、混ぜやすいからだけではありません。

体温で膠を保温し、良く絵具と混ざるためだと言われています。

👇手順動画👇

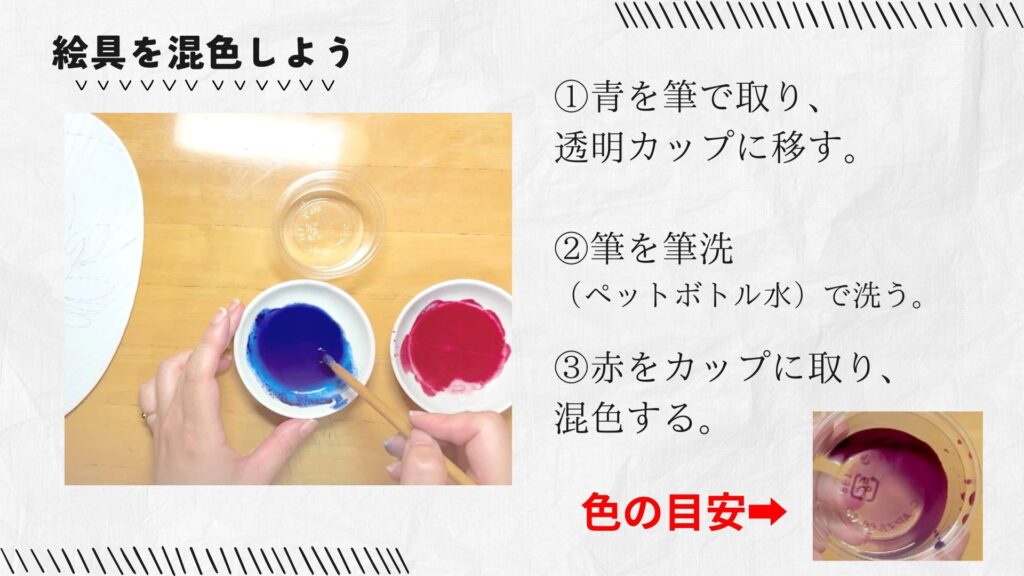

③絵具を混色して紫を作ろう!

透明カップの代わりに、絵皿や梅皿を使っても構いません。

日本画では、

- 溶かした絵具×溶かした絵具

- 粉の絵具(顔料)×粉の絵具(顔料)

のように、同じ状態の絵具同士で混色させます。

赤と青を混色すると、紫を作ることが出来ます。

👇手順動画👇

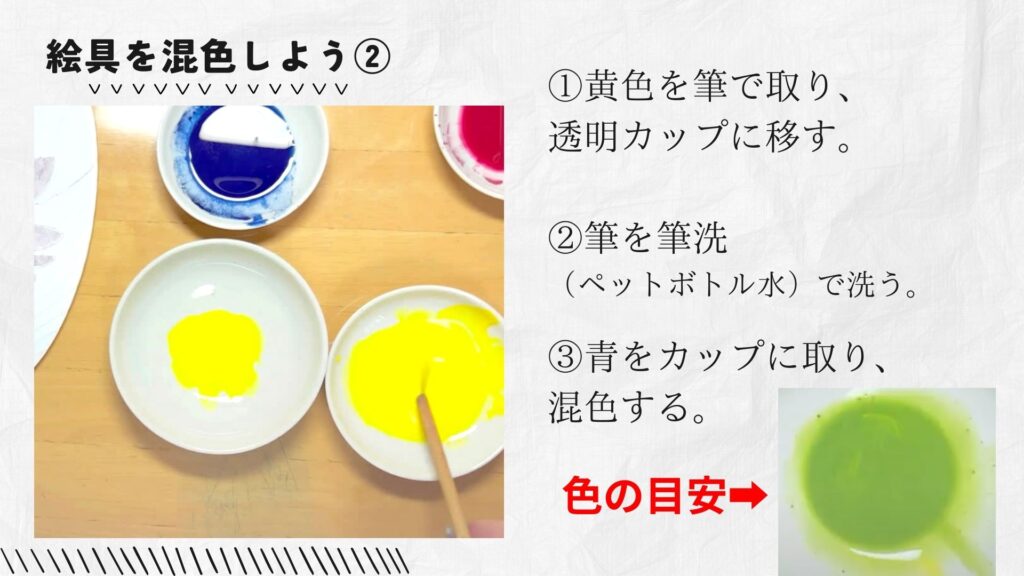

④絵具を混色して黄緑を作ろう!

紫と同じ手順で黄緑を作ります。

青と黄色を混ぜると緑を作ることが出来ます。

👇手順動画👇

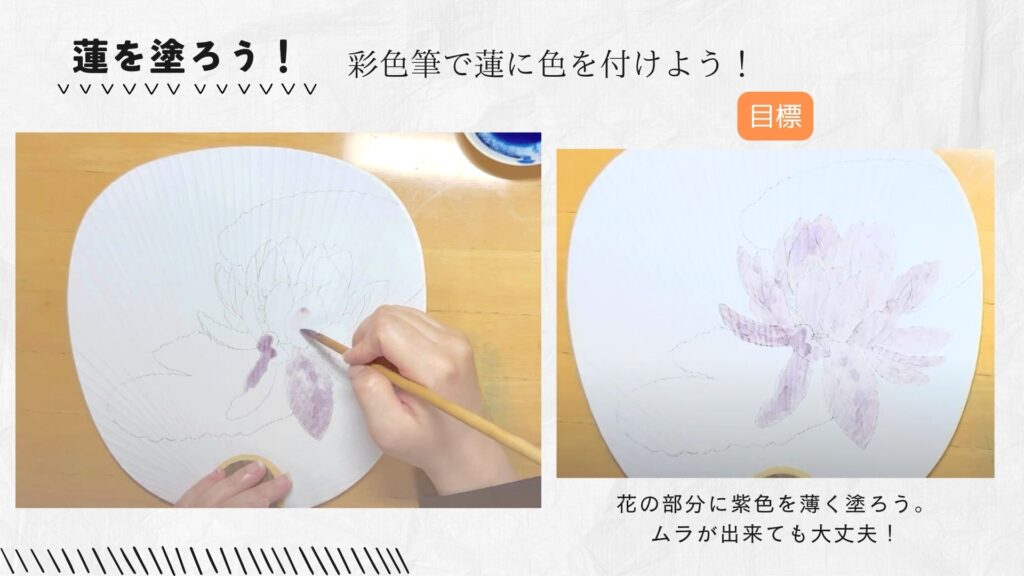

⑤蓮を塗ろう!

まずは蓮の花の色を紫で塗ります。

使う筆は「彩色筆」(少し大きい筆)です。

これは第一層目の塗り。

ここから徐々に色を重ねて描き込みます。

紙の種類によってはムラができやすい物がありますが、

ムラは気にせずに塗り続けて下さい。

ムラがリアルな植物っぽさを出します。

可能なら、花の線(繊維)の向きに合わせて、縦方向に塗るのがベストです。

これで、勝手に花の形に合った線が出来上がります。

👇手順動画👇

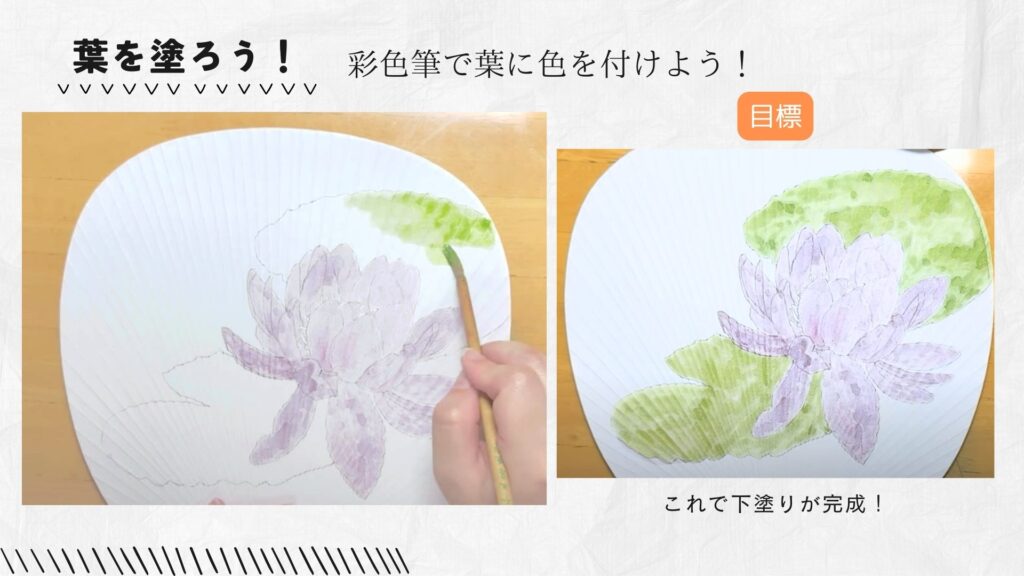

⑥葉を塗ろう!

今度は作った黄緑で、葉を塗ります。

こちらもムラを気にせず全体に塗ってしまいましょう!

👇手順動画👇

⑦しべを塗ろう!

花の中心にある「しべ」を黄色で塗りましょう!

彩色筆だとはみ出すので、面相筆を使うのがおススメです。

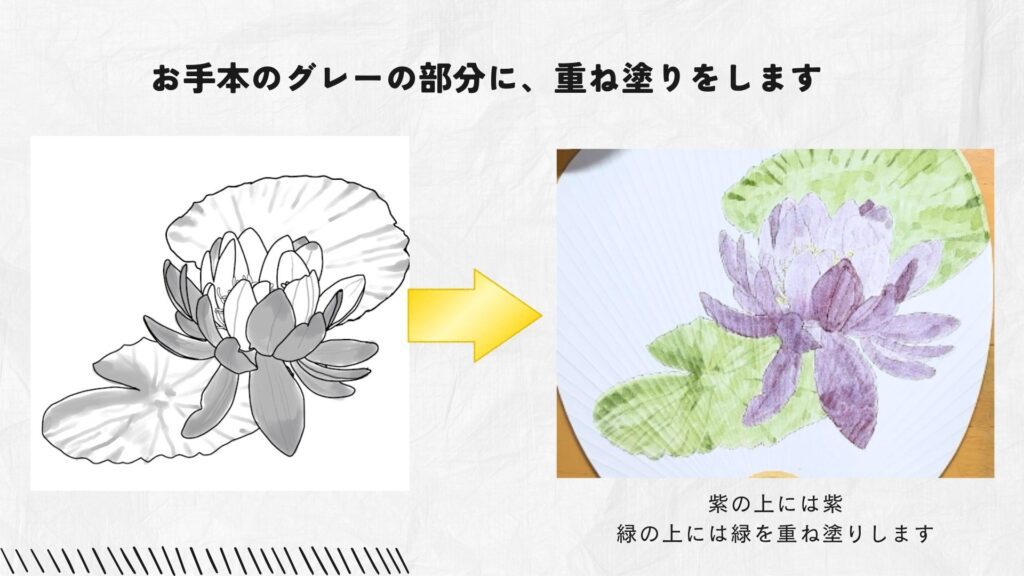

⑧重ね塗りをして陰影をつけよう!

お手本のグレーの部分に、さらに紫、黄緑を塗り重ねます。

- 花=紫

- 葉=黄緑

を重ねて下さい。

さらに濃い部分もありますが、そこは気にしないで、均等に塗り重ねましょう。

塗り重ねるときは、花びらの線(繊維)に沿って塗ります。

これにより花らしい繊維の質感が生まれます。

この時、絵具の「色水」ではなく「沈殿した絵具粒」を掬うように着色します。

色水だめでは、なかなか濃くならないためです。

👇手順動画👇

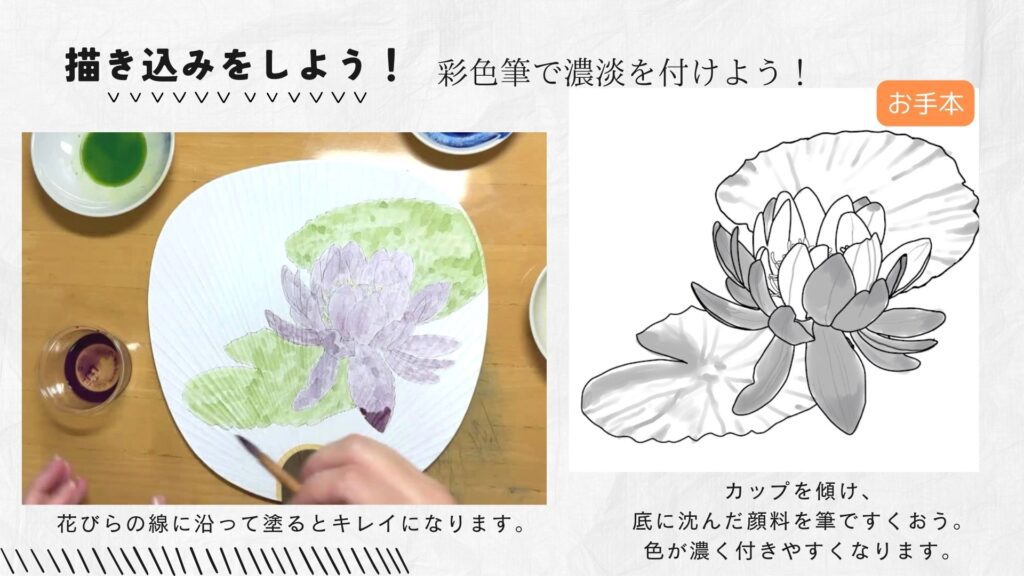

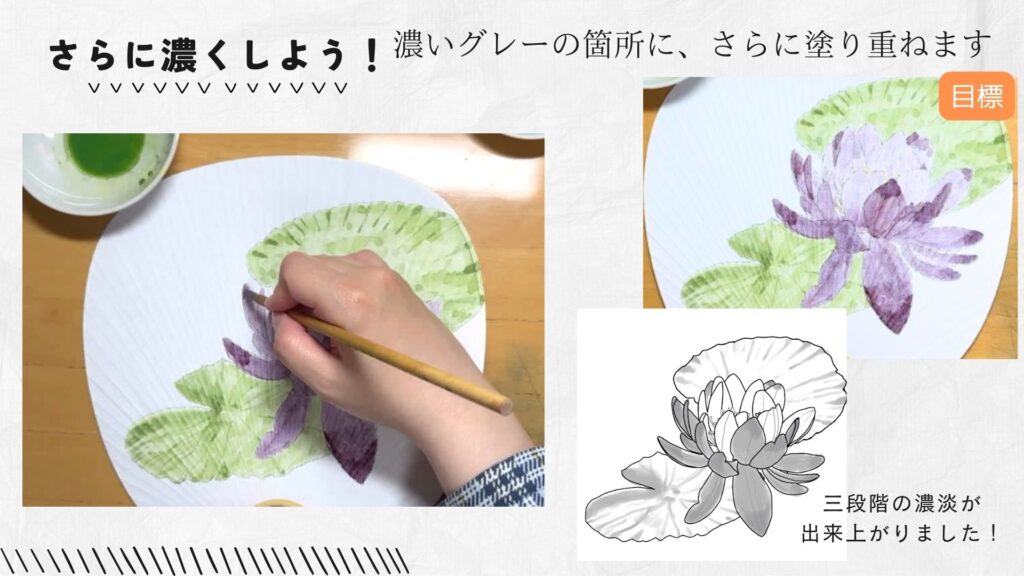

⑨さらに濃く重ね塗りをしよう!

お手本の、濃いグレー部分にさらに塗り重ねます。

花の先端ですね。

こちらも沈殿した粒を掬って、うちわに付けるように色を塗ります。

彩色筆を使いましょう。

👇手順動画👇

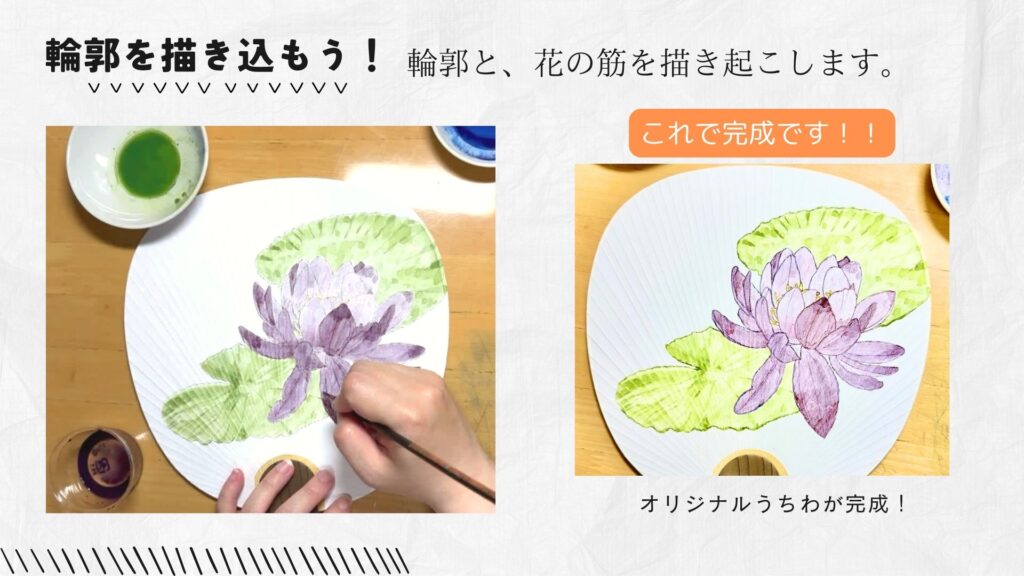

⑩輪郭を描き込もう!

最後に、輪郭を描き込みます。

面相筆を使いましょう。

- 蓮の花:紫

- 葉:緑

でなぞります。

重ね塗りと同じように、沈殿した粒を掬って輪郭線を引きましょう。

お手本の「花びらに引いてある線」も、この時なぞります!

※輪郭より少し薄めに引くのがポイント!

👇手順動画👇

これでうちわが完成です!

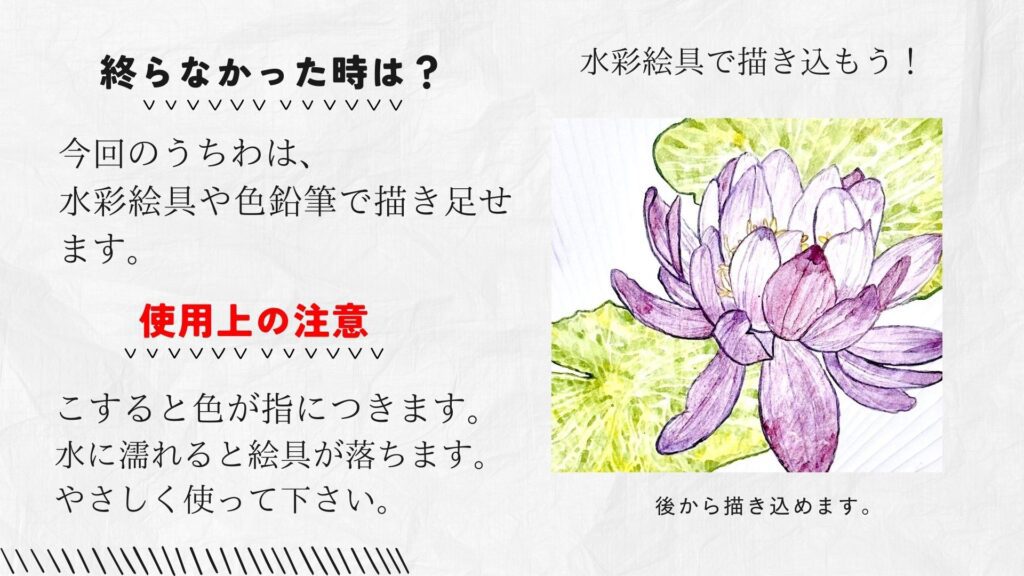

完成後の加筆と、使用上の注意について

日本画絵具は色鉛筆と相性が良いです。

ご帰宅後に描き込む際は、色鉛筆で優しく細部を描き込みましょう。

また、今回の描き方では水彩も(多少)塗り重ねられます。

※全体に塗り重ねたり、擦ったりはしない方がいいです。

輪郭線や葉の皺など、細かい部分を塗り重ねたい時は水彩も使用できます。

- 水濡れは厳禁です!

- 擦ったり触ったりすると絵具が手に付きます!

手について使いにくいときは!?

画材屋さんで売っている「フィキサチーフ」というスプレーを使いましょう!

デッサンコーナーで販売されています。

「フィキサチーフ」は木炭や鉛筆、パステルなどを紙に定着させられるスプレーです。

書道などで使う「表装スプレー」も使えます。

触っても手に色がつかない程度に何度か吹き重ねて下さい。

以上が「九博の杜の植物を日本画で描こう!」講座の復習でした!

実際に描いてみた感想や質問があれば、ぜひ公式LINEでお問い合わせください!

もし似た講座をすることがあれば、次回の講座で取り上げるかもしれません!

公式LINEでもっと日本画を楽しもう!

- もっと学びたい方はLINEで友達登録!日本画のミニ講座や特典が受け取れます。

特典①ネットで受けられる!日本画ミニ講座にご招待!

👆うちわに朝顔を描く時のお手本や描き方を配信する予定です!👆

(未定です(笑))

特典②日本画㊙情報のお届け!

👆日本画の情報を発信✨

ここだけの限定PDF書籍の無料配布もある!?

販売予定の新刊を無料で読めるかも!?

特典③プロに聞ける安心サポート

うちわ作りで分からないことがあったらご連絡下さい!

無料でサポートいたします!

また、日本画の道具について、始め方などもご相談ください!

もちろん趣味の絵の相談や、進路相談もOKです!

※すぐに返信できない事もあります。予告なく変更、終了する場合があります。

今すぐ特典をGET!