こんにちは、日本画家の深町聡美です。

皆さんは日本画を描く時にドーサを使っていますか?

日本画を描く時にドーサを使わないと、

とある困った事が起きてしまうんです!

今回は、ドーサにまつわるお悩みを解決していきますね

- 絵具がパラパラ取れてしまう

- 絵具がにじんで描きにくい

こんな方はぜひ、最後まで読んでみて下さい!

Contents

日本画でドーサを使う理由は「にじみ止め」のため!

岩絵具がボロボロ取れて描きにくいよ!

ドーサ液はちゃんと引いてる?

日本画で使う和紙や絵絹は吸水性があります。

なので、絵を描き始める前に、にじみ止めを塗る必要があるんです。

このにじみ止めを、日本画では

「ドーサ液」と呼びます。

ドーサ液を引かないと、こんなデメリットがあります…

- 絵具が取れる

- 絵具がにじむ

もし、ドーサ液を塗っていない生の紙に絵具を塗ってしまうと、にじんだり、岩絵具がポロポロとはがれ落ちてしまう危険があるんです。

それを防ぐ方法は次の章!

日本画版にじみ止めである「ドーサ液」の作り方を、解説致しますね!

伝統的なドーサ液の作り方は、こちらでご紹介!

➡【日本画】狩野派のドーサ液の作り方とは?効果はあるの?【丹青指南現代語訳】

狩野派は、ドーサの塗り方にもこだわります。

➡【日本画】狩野派流!ドーサ液の引き方を解説!【丹青指南現代語訳】

日本画のドーサ液を作る時に必要な物リスト

- 膠(三千本一本/粒12~15g)

- 計量カップ

- 水

- ミョウバン

- 適当な小瓶

- 大さじ

- ボウル

ドーサ引きに最適な季節は、湿度が低い冬なんだって!

一年分のドーサ引きを冬に終わらせる人もいます。

今回は、分かりやすくするために三千本膠一本を基準にして解説します。

日本画のドーサ液の作り方を順番に解説!

ドーサ液の作り方①膠水を作る

まずは、普通に膠液を作りましょう!

まず三千本膠一本(粒膠12~15g)を200ccの水で溶かし、膠水を作りましょう。

溶かす方法は

- 電熱器に膠鍋

- チョコレーター

- 電子レンジ

など、どの方法でもOKです!

筆者はチョコレーターで湯煎しています。

膠の溶かし方はこちらの記事で!

➡【日本画】膠(にかわ)とは?作り方と使い方&種類を徹底解説【画材】

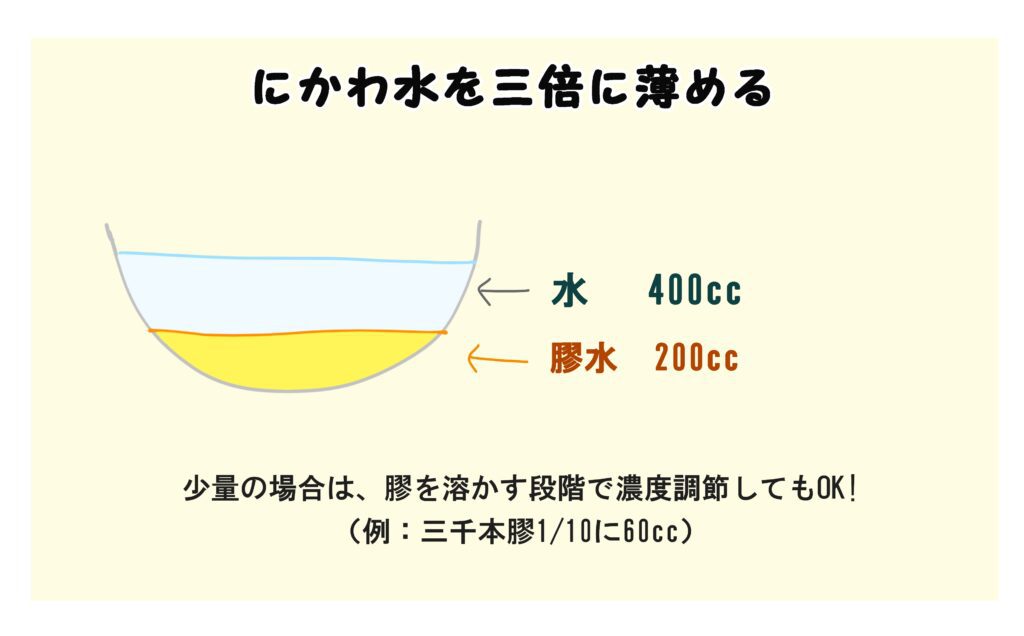

ドーサ液の作り方②膠水を三倍に薄める

膠液を3倍に薄めます!

今回は400ccの水を足すんだね!

膠水をボウルに移します。

そして膠水:水=1:2になるように水を足します。

今回は膠水が200ccなので、400ccの水を足します。

比例が覚えにくいときは

「三倍に薄める」

と覚えておくのがオススメです!

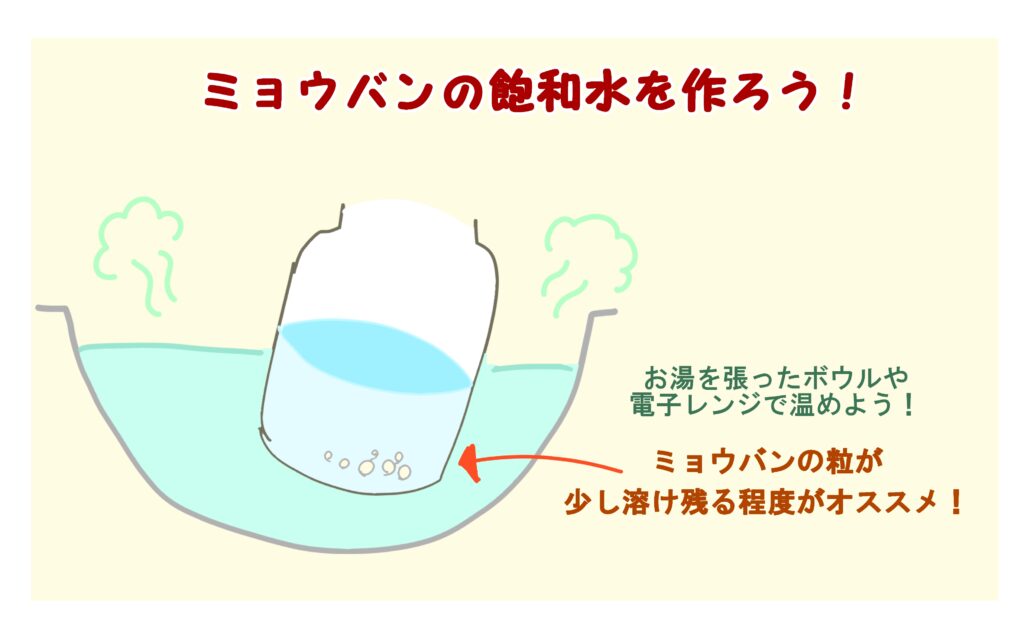

ドーサ液の作り方③ミョウバンの飽和水を作る

ミョウバンを、よく溶かそう!

ミョウバンを水に入れて湯煎し、飽和水を作ります。

飽和水とは、「ミョウバンが溶けきれなくなった水」のこと。

溶け残りが出るまでミョウバンを加えます。

耐熱性の小瓶があればミョウバンを入れて湯煎するのに便利です!

ない場合は、マグカップなどにミョウバンと水を入れて、湯煎しましょう!

ドーサ液の作り方④膠水にミョウバン飽和水を加える

膠液にミョウバン水を入れると、ドーサ液になります!

膠水にミョウバンの飽和水を大さじ1~2杯、加えます。

そして、刷毛や匙などで、よく混ぜましょう。

ドーサ液の作り方⑤ドーサ液が出来たか確かめる

日本酒色になるといいらしい。

匂いが臭くなったり、モヤっとする味になったらドーサ液の出来上がり!

よく混ぜると、膠水の匂いに変化が現れます。

「濡れた動物の香り」のような、特徴的な香りがします。

また、味にも変化があります。

「舌にまとわりつくような味」(ミョウバンっぽい味)がします。

これらの香りや味の変化があればドーサ液の完成です!

色や刷毛の通りで判断する方法もありますが、個人的には香りが一番分かりやすいですね!

- 濡れた獣臭くなる

- モヤっとした味になる

ここからは、いよいよドーサ液を塗ってみましょう!

ドーサ液の塗り方にもコツがあります。

適当に塗ると和紙を痛めてしまうこともあるんですよ。

ぜひ、ここから先も参考にしてくださいね!

ドーサ液を日本画の和紙に塗ってみよう!

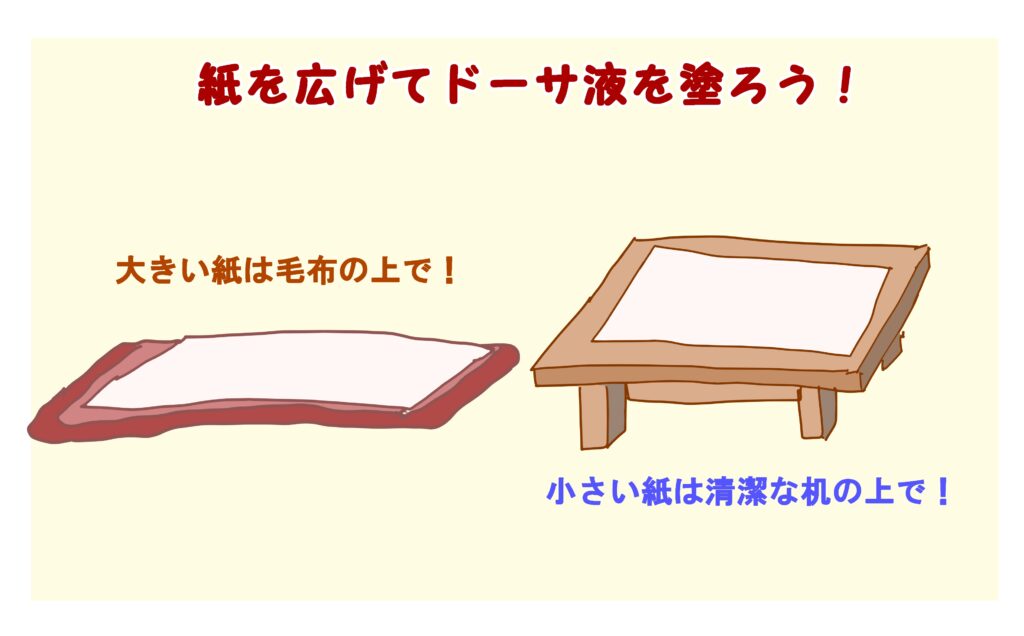

ドーサ液の塗り方①紙を広げる

まずは、和紙を広げましょう!

まずは和紙を机や、床に広げます!

この時、机の上や床は必ず拭いておくこと!

キレイにしておかないと紙をドーサ液で濡らす際に、汚れが付いてしまいます。

大きい和紙にドーサ引きをするときは、使わない毛布などの上に広げると良いですよ!

キレイな毛布を取っておくと良いんだね!

ドーサ液の塗り方②ドーサ刷毛を使ってみよう!

ドーサ刷毛を使って、ムラなくぬります!

ドーサ液は、ドーサ刷毛を使って塗るのがオススメです!

ドーサ液は、実は酸性。

雑に使うと、紙や作品、刷毛自体も傷んでしまいます。

そこで使われているのが、ドーサ塗り専用の刷毛です!

刷毛表面や根本がコーティングされているため、ドーサで劣化しにくくなっています。

ドーサ刷毛なんて持ってないよ~!

という方は、普通の刷毛でも大丈夫!

まずはドーサ塗りをやってみましょう!

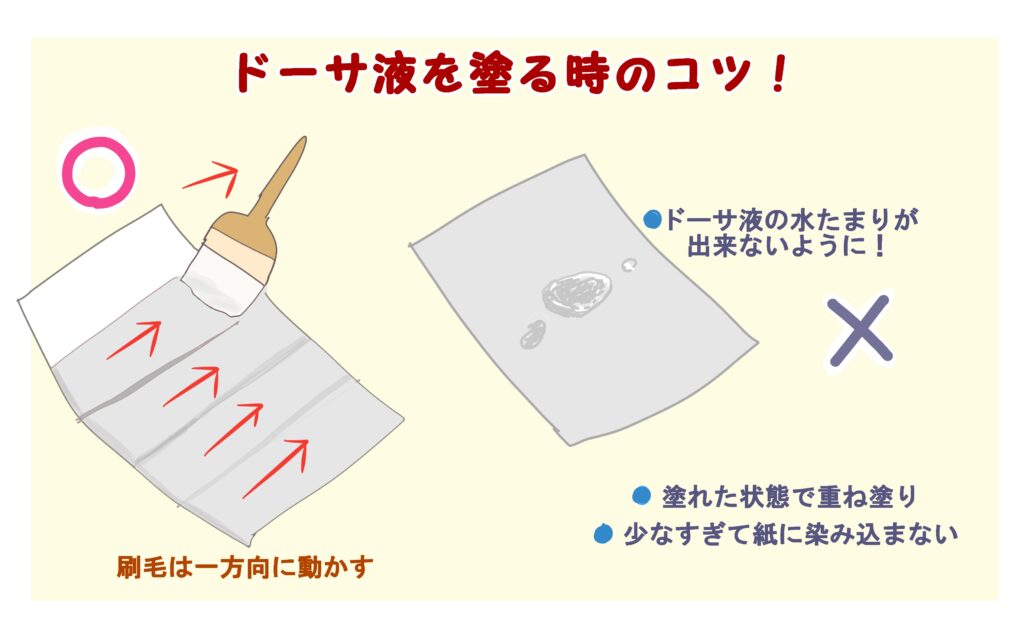

ドーサ液の塗り方③ドーサ液を塗る時のコツ4選

ドーサ引きでは、やってはいけないことがあります!

- ドーサ液の水たまりができる

- 濡れた状態で重ね塗りをする

紙が痛んで描きにくくなります - 紙に染み込まない

染み込まないと効き目が悪くなります

いよいよドーサ液を和紙に塗っていきます。

でも、上の三つはNG行為!

これをやってしまうと、和紙が痛み作品が長持ちしなくなります!

ドーサ液は弱酸性だから物を痛めやすいんだね!

以下の四点を意識して塗ってみましょう!

- 刷毛にたっぷり取って塗る

- 水溜まりができないようにする

- 塗れた状態で重ね塗りしない

- 一方向に塗る

最初は難しいかもしれませんが、

「紙を傷めないようにしよう!」

と意識すると覚えやすいですよ!

ドーサ液の塗り方④裏面に塗る

雲肌麻紙のように厚い紙は、紙を裏返して反対側からも塗りましょう!

より、しっかりとにじみ止めの効果が現れます!

よく乾かしてから、もう一度①~③の手順を行います。

塗ったドーサは三日くらいで安定します。

鳥の子紙のような薄い紙だと一回だけでいいよ!

ドーサ液の塗り方⑤胡粉や水干絵具を塗って中和する

胡粉を塗って、ドーサ液を中和します!

最後に、アルカリ性である胡粉や水干絵具を塗ります。

これにより、ドーサによって酸性になった紙を中和する効果があるんです。

こちらは、紙をパネルに張った後に行いましょう!

胡粉の作り方はこちらの記事で解説しています

➡【日本画】胡粉の作り方とは?塗り方、使い方を解説!【丹青指南現代語訳】

以上がドーサ液の塗り方でした!

最後にドーサ液を塗る時の注意点を、もう一度丁寧に確認しましょう!

これで失敗せずにドーサ液を塗れますよ!

ドーサ液を作る時、塗る時はここに注意しよう!

- 湿度が高いとシミになる:

冬の晴れた日に行うのがベスト! - 熱いドーサ液はテカテカになりやすい:

ドーサ液を冷ましてから塗ろう!

ドーサ液は冬の晴れた日に塗ろう!

湿度が高いとシミが出来てしまいます!

できるだけ湿度が低い冬の間に行いましょう。

また、ドーサは乾く時に時間がかかり過ぎてはいけません!

なので基本的には晴れた日に行うのがベストです。

雨の日にドーサ引きをする時は以下の工夫をしてみて下さい!

- ドライヤーを使う

- 電気カーペットの上で塗る

ちょっと邪道感はありますが、早く乾かす工夫をするのがいいですね!

ドーサ液は冷ましてから塗ろう!

ドーサ液は冷ましてから塗り始めましょう!

特に少量のドーサ液を作る際は注意です。

膠水を溶かしてすぐの熱い状態で塗ると、紙がテカテカになる可能性があります!

明礬が多すぎるドーサ液もテカテカになりますよね。

少しテカテカしてるくらいが好きだよ。

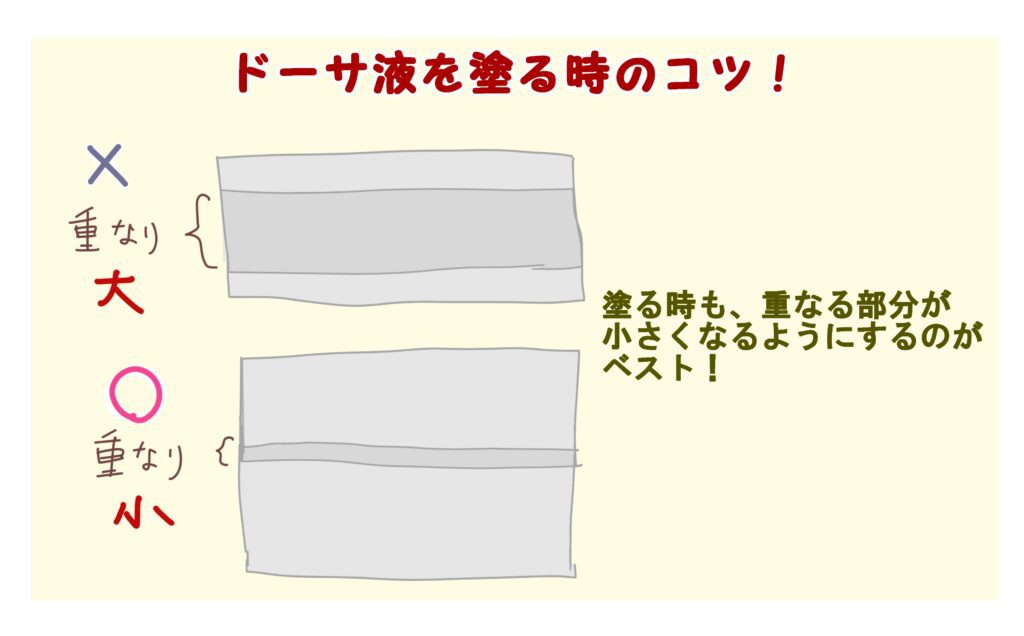

ドーサ液は大きく重ならないように塗ろう!

また、ドーサは酸性なので塗り重ねると紙を傷めます。

なので、できるだけ薄く。

なおかつ、一層で紙に浸透するように。

しかし、溜まりが出来ない程度に。

注意深く塗る必要があります。

もちろん、塗れた状態での重ね塗りもNG!

塗れた紙は傷みやすいのです。

ドーサ液の効果が薄いときは?

とは言え、ドーサの効果が薄かったときは重ね塗りするしかありません。

十分に乾いた状態で重ね塗りをしましょう。

ドーサ液の後には必ず胡粉を塗ろう!

上述したように、ドーサ液は酸性です!

これでは日本画の絵具に悪影響をもたらしたり、

和紙事態を劣化させてしまいます。

百年後にバラバラになっている可能性もあるんだ…

これを防ぐために、ドーサ液(酸性)の上から胡粉や水干絵具(アルカリ性)を塗って、紙を中和しましょう!

これによって、絵が長持ちするようになります!

まとめ―日本画のドーサ液の引き方、作り方

最後までお読みいただきありがとうございました!

ドーサ液の作り方をまとめると、このようになります!

- 薄い膠液を作る

- ミョウバンを加える

- ドーサ液の出来上がりを確認する

- 刷毛で塗る

- 胡粉を塗って中和する

また、塗る時には注意点もありましたね!

- 刷毛にたっぷり取って塗る

- 水溜まりができないようにする

- 塗れた状態で重ね塗りしない

- 一方向に塗る

ドーサ液の作り方は作家や流派によって千差万別!

他にも様々な作り方がありますよ!

色々な作り方を試して自分に合ったドーサ液作りをマスターしてみてください!

狩野派のドーサ液の作り方はこちらで解説!

➡【日本画】狩野派のドーサ液の作り方とは?効果はあるの?【丹青指南現代語訳】

➡【日本画】狩野派流!ドーサ液の引き方を解説!【丹青指南現代語訳】

ドーサ液づくりに便利なアイテムを紹介!

膠液が簡単に作れる!

⇧沸騰しない温度で膠を湯煎してくれます。

保温機能があるので、冬の制作でも膠が固まりません!

明礬はドーサ液に必須!

⇧このようにAmazonや楽天でも売っていますが、

こんなに大量に買わなくていいです。

(この商品しか見つからなかったので掲載しています。)

画材屋さんで、50gも買えば、数年は使えます。

小さい作品ならこれでOK!

小さい作品なら、完成品のドーサ液でOKです!

小瓶サイズを薄めて使えば、

かなりの面積をカバーできます!

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

【日本画】ドーサ液にミョウバンを入れる理由は?科学的な根拠から紹介!