こんにちは、日本画家の深町聡美です。

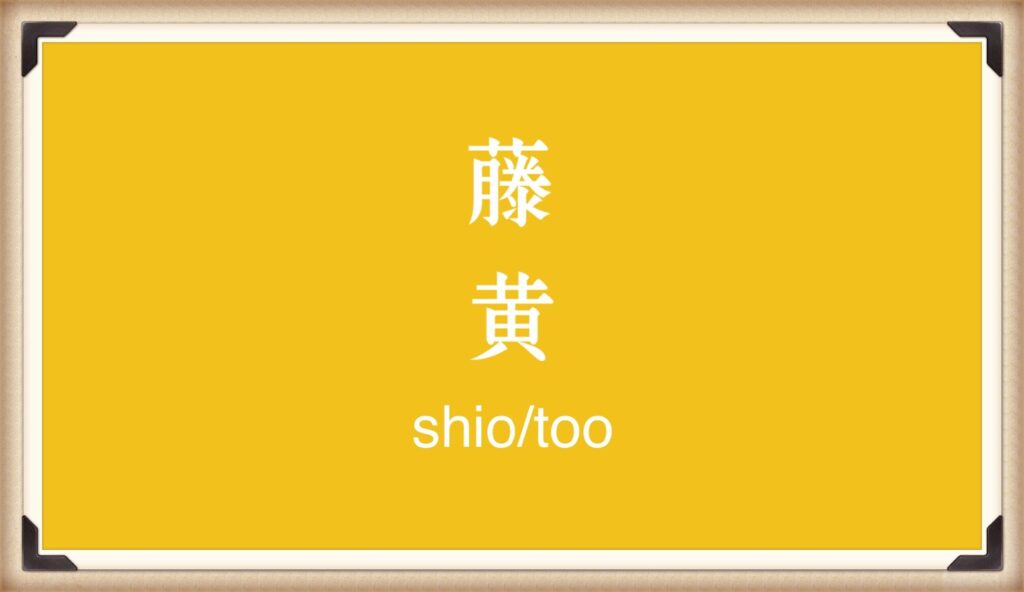

日本の伝統色「藤黄」

現在でも日本画絵具売場などで

見かける色ですよね。

ですが、皆さんはこの色の読み方を

ご存じですか?

この「藤黄」、

「とうおう」と「しおう」の二種類の

呼び名があるのです。

ではなぜ、そんな難しい事になってしまったのか?

結論から言うと、

雌黄(しおう)という猛毒絵具と混同されたから!

今回の記事では

- 藤黄の原材料、

- 日本ではどうやって使われていたか

この二つを中心に解説していきます!

Contents

藤黄とはどんな日本の伝統色?日本絵具にも使われている色!

| 和名読み方 | とうおう/しおう |

| カラーコード | #F2C11C |

| RGB | (242, 198,28) |

| マンセル値 | 10YR 8.0/12.0 |

| 英名 | ガンボージ gamboge |

藤黄は「とうおう」「しおう」と読み、

わずかに赤みの黄色をしています。

しかし、「藤黄」を「とうおう」と読むのは分かります。

でも、なぜ「しおう」と読むのでしょうか?

それは原料になる鉱物との混乱が元になっています。

藤黄の原料はある鉱物だったのです!

日本の伝統色「藤黄」の絵具の原料は以外な自然物

日本の伝統色「藤黄」の原料は、有毒鉱物「雌黄」だった!

もとは黄色い石の絵具が「雌黄」と呼ばれていたそうです!

元々この黄色い絵具の材料は

有毒鉱物「雌黄」です。

石黄という石が原石です。

石黄ですから、見た目は美しい黄色い石!

ですが、この石黄の成分は三硫化二砒素【As2S3】

簡単に言うと毒です!

⇒【危険】絵の具には毒性があるって本当!?【子供が食べても大丈夫?】

雄黄の毒性はヒ素によるものだが、ヒ素単体よりも水溶性が高いため、劇物とは言われないが人体に対する毒性は強く、毒物として法令で指定されている[5]。保護眼鏡と手袋を使い、また粉塵を吸い込まないようマスクをするなどして、塊でも粉体でも人体に直接に触れる事のないように取り扱う。保存には専用の容器を用意し、また飲食をする場所に持ち込むべきではない。容器外に飛散したり環境中に放出される事は厳に防ぐべきである。

雄黄|wikipedia

この石黄を中国では

「雌黄」(しおう)と呼んでいたのです。

一方で、石黄と共に採石される「鶏冠石」を

「雄黄」と呼びます。

日本では石黄、

つまり中国での雌黄を「雄黄」と呼んでおり、

混同されて用いられがちです。

- 中国

石黄=雌黄 鶏冠石=雄黄 - 日本

鶏冠石=雌黄

有毒ではありますが、

雌黄は古来から絵具として用いられていました。

絵具としては耐光性が弱く、色褪せやすいとされます。

ですが、普段日本画画材として取り扱われている藤黄は、無害な絵具です!

顔彩にも「藤黃」がありますが、

そちらも安心して使用できますよ!

雌黄(オーピメント) pic.twitter.com/4MmAWVRR22

— 藤田飛鳥 (@asukafujita) June 6, 2022

- もともと、有毒な黄色い石を「雌黄」(しおう)と呼んで絵具にしていた!

雌黄と藤黄、どっちも「しおう」なんだ!

金の絵具と呼ばれたレア絵具

石黄の英名Orpiment(オーピメント)は

ラテン語でAuripigumrntum、

「金の絵具」と呼ばれました。

現在では強い毒性が認知されており

貴重な絵具のひとつです。

日本の伝統色「藤黃」は、今は木です!日本画絵具も安全!

YouTube|FRUIT ADDICT

もとは有毒な黄色い石の絵具が「しおう」だったんだね。

ですが危険なので植物性のものに代わっていきました。

藤黄は現在はインド、ミャンマー、タイなど

東南アジアの常緑高木樹、ガンボージの樹脂が原料です。

もともと使われていた雌黄は危険な砒素化合物。

これではとても絵具として使いにくいですよね。

そこで、水に溶けるガンボージの樹脂を

雌黄の代替とし、

江戸時代から「藤黄」と呼ばれました。

ただガンボージにも毒があるようです。

また、藤黄は草雌黄、銅黄、同黄とも呼ばれ、

奈良時代には黄色の絵具として使われています。

今は比較的安全な樹脂でできているんだね!

この辺りの変遷は諸説あるようです。

日本の伝統色「藤黄」は樹脂状の日本画絵具!

現在使われているガンボージによる藤黄は、

透明感があり鮮やかな黄色をしています。

絵具の形状としては、固められた樹脂です。

現在絵具屋三吉で購入することができます。

漆を採る時のように、ガンボージの樹皮を傷つけ、

樹脂を採取しています。

日本画絵具の「藤黄」の使い方

藤黄の使い方は簡単!

- 藤黄に水を付け絵皿に擦る

なんとたったのワンステップ!

摩り下ろすだけで、

膠を入れる必要もありません。

ただ、絵具としては使いやすくても

耐光性に乏しく、褪色しやすいので注意しましょう。

樹脂は乾燥させて保存しましょう。

また、使う分だけ溶かしましょう。

腐ります。

日本の伝統色「藤黄」はどんな所に使われた日本画絵具?

福田邦夫著「色の名前はどこからきたか」

によると、

藍蝋を混ぜて黄緑色として使われていました。

(ただし雌黄表記です)

この黄緑は今の鮮やかな草の色ではなく、

「いかにも日本的」な渋い黄緑。

苔色に近いとされています。

ただ、これが日本の草木の雰囲気を

表現しやすい色だったとされています。

さらにこの苔色は金泥や金箔、

白木にもよく調和していました。

まとめー藤黄は日本の伝統色!樹脂や鉱物の日本画絵具でした

以上、藤黄の解説でした!

藤黄は「とうおう」とも「しおう」とも

呼ばれる黄色い絵具!

元は雌黄(しおう)という絵具だったのが

植物の藤黄(とうおう)と混同されてしまったのです。

幸い、藤黄の原料であるガンボージの樹脂は

通販で入手できます!

皆さんも古代の藤黄に思いを馳せて

絵を描いてみませんか?

『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。

色の名前や使い方が細かく書かれた、

貴重な日本画の資料を

現代語訳+注釈つきでまとめました。

👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇

前の記事はこちら!

⇒カーマイン(洋紅)色は原料も意味も虫だった!【日本の伝統色と絵具】

次の記事はこちら!

なんで藤黄と書いて「しおう」と読むの?