こんにちは、日本画家の深町聡美です。

鮮烈な赤でカッコいいカーマイン色!

小学校の色鉛筆になんとなく入っていて、

なんとなく知ってる「カッコいい色」

と思っていませんか?

実はこの色、知ってビックリな

- 材料はカイガラムシ!

- 語源もカイガラムシ!

- でも日本では「洋紅」と呼ばれた高級絵具!

なんです!

今回は

- カーマイン(洋紅)と虫の関係

- カーマイン(洋紅)の絵具の作り方

- カーマインが日本で親しまれた歴史

の三点を解説していきます!

Contents

カーマインと洋紅の違いとは?色味や特徴をわかりやすく紹介

| 英語 | carmine |

| 和名読み方 | ようこう |

| 16進数 | #BE0039 |

| RGB | (190,0,57) |

| マンセル値 | 2.5R 4.0/14.0 |

元々同じ原料からできた近い色です!

カーマインは鮮やかなピンク寄りの赤で、

洋紅は暗い赤…

そんなイメージがあるかもしれません。

実際、洋紅とカーマインは違う色のように

書かれることも多いですが、

カーマインと洋紅は同じ原料でできた色なんです!

カーマイン(洋紅)の原料はカイガラムシ!?虫由来の赤色の秘密

カーマインも洋紅も、原料はカイガラムシです。

げっ!気持ち悪い!

でも昔は飲食物にも使われていたそうです。

カーマインと洋紅の原料はカイガラムシ!

中年米に育つウチワサボテンに寄生している

コチニールカイガラムシのうち、

産卵前の雌のみが材料になります。

このカイガラムシをサボテンから採集し、

すりつぶすと赤い粉末になるんです。

これをコチニールと言います。

水に溶かしてライム果汁に入れると

ライムの酸と化学反応を起こしオレンジ色になります。

オレンジ色のライムジュース…

原料を知らなければ普通に飲めそうですよね。

なので、昔はコチニールを

食べ物にも使っていました!

皆さんが知っている有名ジュースも

コチニールが入っていたかもしれません…

気になる方は調べてみて下さい!

現在はコチニールアレルギーなども知られ、規制の方向にあるようです。

ある意味、昆虫食の走りだったのかも…?

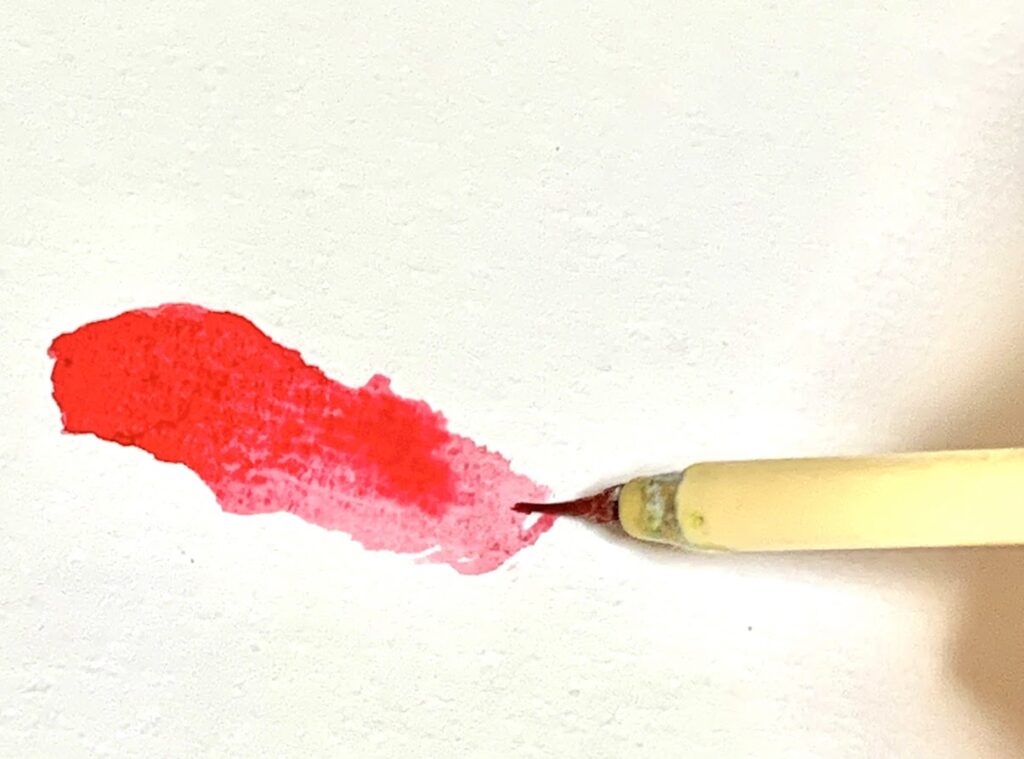

↑カイガラムシの染料です

カーマイン(洋紅)ってどんな意味?語源はカイガラムシだった!

それにしてもカーマインってかっこいい名前だよね!

どんな意味なの?

それもカイガラムシという意味です!

また虫なの!?

カーマインは

「ケルメスカイガラムシから採取された染料」

というラテン語に由来しています。

さらに遡ると、サンスクリット語で

「虫が作った」を意味する言葉が元になっています。

クリムゾンもカーマインと同じ語源です。

当時は恐らく、身近な虫で簡単に作れる

鮮やかな色材として重宝されたはずです。

数々の地域と文化を超えて

大事にされた技術と生物だったのでしょう。

一方「洋紅」は、そのまま「西洋の紅色」。

後述するように南蛮貿易で渡来したことによります。

ケルメスカイガラムシ?

ケルメスカイガラムシはメキシコのコチニールカイガラムシと同様に、赤い染料が採れる虫です。このように赤の原料となるカイガラムシを「臙脂虫」と呼びます。

カーマイン(洋紅)の絵具とは?原料と特徴、使い心地を解説

現在のカーマインは植物由来ーコチニールとの違いとは?

じゃあカーマインと洋紅の材料って虫!?

今は植物の色素で出ていているから安心して!

コチニールを使った絵具には、陽光の他に

- カーマインレーキ

(クリムソンレーキ)

があります。

ですが、前述したような

コチニールアレルギーという健康被害もあり、

現在のカーマインにはカイガラムシは使われていません。

茜という植物から採れるアリザリン色素、

アロエなどのアントラキノン色素

植物が持つ色素を元に、化学的に作られています。

現在、カイガラムシを使った絵具は、コチニールという名称で販売されています。

カーマインレーキの意味と特徴ー染料を使いやすくするレーキ顔料とは

そういえばカーマインレーキの「レーキ」って何?

染料を、水に溶けないようにすることです!

さて、コチニールを使った絵具は洋紅の他に

カーマインレーキ(クリムソンレーキ)がありました。

※前述したように現在は植物から作られています。

ですがコチニールは染料なのでそのままでは

絵具として非常に使いにくいんですよね。

藍や蘇芳も染料なので

同じ問題がありました。

コーヒー染めで頑張って絵を描く感じかな…

そこで、化学の力で不溶性に変えてしまいます。

こうして不溶性になった染料の絵具を

レーキ顔料と言います。

赤い染料をレーキにしたので

- カーマインレーキ

- クリムソンレーキ

というわけです。

カーマイン(洋紅)の絵具はどんな感じ?使い心地と注意点まとめ

コチニールのカーマインは、鮮やかだけど色褪せやすいから気をつけて!

コチニールのカーマインは

透明感があり、鮮やかとされています。

しかし他の染料系と同じく

日光に弱く、すぐに褪色してしまいます。

また、黒変するという話もあります。

日本画においては江戸時代から

朱よりも透明感がある赤色として使われていました。

ただし、日本画の赤系染料の絵具は

重ね塗りをしても表面まで染め上がってきて

なんとなくピンク風になる可能性があります。

重ねても重ねても永遠にピンクが残る…

そんな記憶があります。

カーマイン(洋紅)はどうやって日本に伝わった?狩野派と江戸時代の赤い絵具

この章では

「コチニール=カーマイン=洋紅」

とさせていただきます!

現在コチニールとされる赤い粉は、

上陸当時は「洋紅」と呼ばれ、

その原名として「カーマイン」がありました。

コチニールが日本に上陸したのは

江戸時代!

1844年から1848年とされています。

蘇芳が飛鳥〜奈良時代に伝来したので、

それと比べると意外と最近な感じがしますね。

長崎に貿易にきたオランダ人によって

赤い粉末として大量に流入しました。

それが狩野派の絵師に送られ、

狩野探淵守真がカーマイン(洋紅)として使い始めます。

狩野派では臙脂に混ぜて、

紅色の花類(衣類説あり)だけに使われました。

また、藍色に混ぜて紫色としても使っています。

コチニールの価格と品質の歴史ー日本画で重宝された高級絵具とは

昔は食べ物にも使われた染料というと、

とても安価な気がしますよね…

ですがコチニールは昔は非常に高価でした!

現在も価格が高騰していて、決して安い絵具ではありません。

1g約1000円くらいです。

※参考:絵具屋三吉

江戸時代に日本上陸した後

コチニールはすぐに国内販売されました。

大正時代の日本画技法書には

杉山仙助という絵具商が販売していたという

記録が残っています。

そのときのコチニールを使った洋紅は

品質が大変よく、水を注ぐだけですぐに溶け

余計な物が沈んでいることもありませんでした。

不純物が入っていなかったんだ!

しかし、その後は徐々に

品質が落ちていってしまったそうです。

ですが、コチニールの質が落ちてしまっても

今は新原料のカーマイン、洋紅の絵具があります!

次章では日本画の洋紅を見ていきましょう!

日本画で使われるカーマイン(洋紅)ー水干絵具や顔彩で楽しもう!

日本画では水干絵具や顔彩で見かけるね!

日本画の洋紅は水干絵具や顔彩で見られます。

洋紅と書いてあったら、

「カーマインのような鮮やかな赤色」

と覚えておくと良いでしょう。

水彩絵具のように使える

チューブ絵具もあります!

まとめーカーマイン(洋紅)とは?意味・由来・虫との関係を徹底解説【日本画にも使われた赤色】

以上、カーマイン(洋紅)絵具についてまとめました!

- カーマインの日本名が洋紅!

- カーマインは鮮やかな赤!

- カーマインの原料は虫だった!

- でも昔は鮮やかで透明度が高い高価な絵の具だった!

コチニールが虫から採れる赤なのは有名ですが

それから作った絵具が高価だったことは

意外と知られていないと思います。

今回の記事で絵具に詳しくなった皆さんは、

ぜひ純正のコチニールをゲットして

染めたり塗ったりしてみましょう!

本物のコチニールは

〇絵具屋三吉

〇得應軒

などで購入できます!

アレルギー体質の人は気をつけて使いましょう。

『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。

色の名前や使い方が細かく書かれた、

貴重な日本画の資料を

現代語訳+注釈つきでまとめました。

👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇

カーマイン(洋紅)絵具まとめ

本物のコチニール!

天然染料をナチュラルなまま

販売しているメーカーです。

商品画像は一見の価値アリ!

実験やお子様との遊びにも使えそうです。

買うならセットがおススメ!

顔彩の洋紅は

12色セットにも入っています!

同梱の臙脂や朱色と比べるのも

おもしろいですよ!

チューブなら日本画も簡単!

日本画絵具はむずかしい!?

でもチューブ絵具なら

絵皿に出すだけで簡単に

日本画絵具が使えます!

水彩感覚で描きたい方にオススメ!

参考(一部)

・ケルメス|wikipedia

・コチニール色素|wikipedia

・色の名前はどこからきたか

・日本画画材と技法の秘伝集

・日本画用語事典

・丹青指南

・日本色彩事典|武井邦彦

前の記事はこちら!

⇒【能舞台も】朱土とはどんな絵具?日本画絵具の使い方を解説!

次の記事はこちら!

カーマインと洋紅って同じ色なの?