- 顔彩・水干絵具は水彩絵具と混色OK!

- 岩絵具と水彩絵具は混色に注意が必要!

- 混色の相性は、粒子の細かさで決まる!

- 混ぜるときは耐久性や定着性にも配慮を!

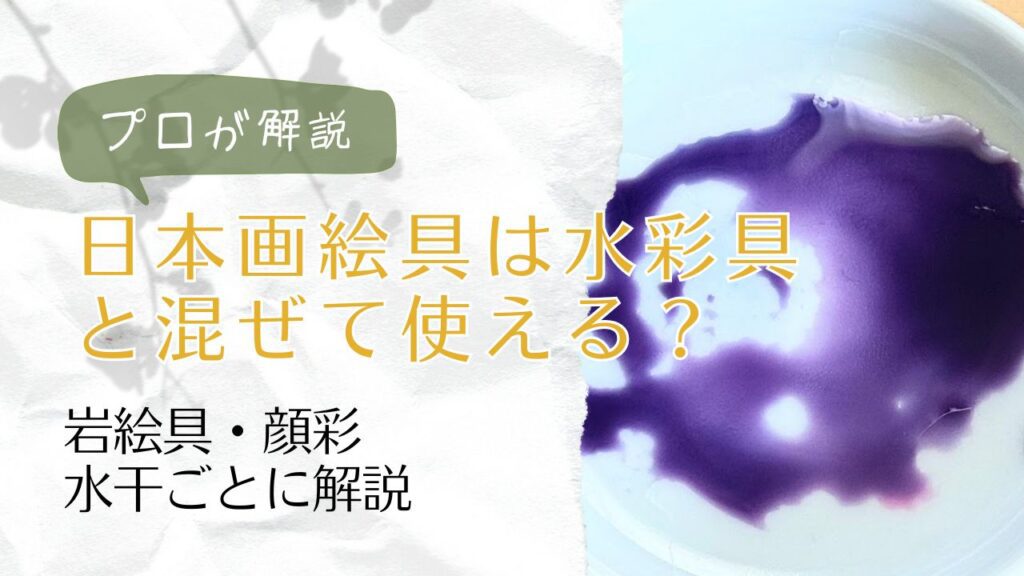

水彩と日本画絵具って、一緒に混ぜて使っていいの?

そんな疑問を持ったことはありませんか?

この記事では、顔彩・水干絵具・岩絵具といった日本画絵具が、

水彩絵具とどのように混ざるのか、

どんな組み合わせが相性抜群かを、わかりやすく解説します!

粒子の大きさ・接着剤の違い・耐久性の注意点など、

混色前に知っておきたいポイントをしっかり押さえておきましょう!

Contents

結論:日本画絵具と水彩絵具は「絵具の種類」によって混ぜられるかが異なります!

水彩絵具と日本画絵具を混色していいの?

水干、顔彩は〇!

岩絵具は△です!

日本画絵具と水彩絵具は、

全部同じように混ぜれるわけではありません。

実は、日本画絵具にはいくつか種類があり、

それぞれ性質や使い方が異なるんです!

そのため水彩との混色にも相性があります。

この章では、

- 水彩絵具と混ぜても問題のない日本画絵具

- 混ぜる際に注意が必要な絵具

について解説します!

水彩絵具と混色できる日本画絵具(顔彩・水干絵具)

水干、顔彩は比較的混色しやすいです。

日本画絵具の中でも水干絵具や顔彩は、水彩との相性はバッチリ!

水彩の青(デルフトブルー)と

赤系の絵具を混ぜたら、

綺麗な紫色ができました!

どうして混ざりやすいのか?

その理由は、このあと詳しくご紹介します!

その前に、水彩絵具と混ぜるのに注意が要る絵具を見てみましょう!

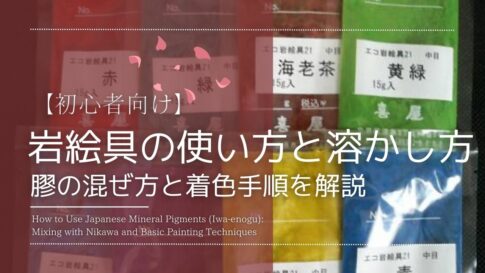

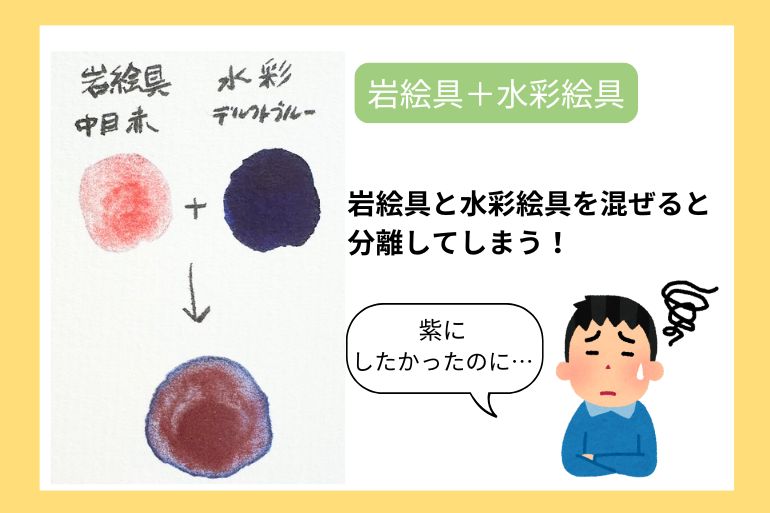

水彩絵具との混色に注意が必要な日本画絵具(岩絵具)

岩絵具を混ぜたら変な色になっちゃった!

岩絵具は水彩絵具との混色に、注意が必要な絵具です!

ご覧の通り、

- 赤+青=紫

にしたかったのに、

全く異なる色ができていますね!

その理由は何なのでしょうか?

岩絵具が水彩絵具と混色できないのはなぜ?実際に混ぜたときに起こること

岩絵具と水彩を混ぜるとこのような事が起きてしまいました。

- ザラザラした質感になる

- 想定と違う色になる

- 色ムラができやすくなる

- 透明感がなくなった

1⃣まず、水彩絵具に岩絵具を混ぜるとザラザラとした質感になります。

2⃣また、絵具の粒が分離して、紫色になりませんでした。

もしマットで鮮やかな発色が特徴のポスターカラーに混色したら、

3⃣鮮やかではなくなったり、

むらができやすくなる可能性もあります。

4⃣透明水彩と混色した場合は、

透明水彩の透明感が失われ、

5⃣岩絵具の粒子の粗さのせいで

細かい表現がしづらくなります。

この原因はひとつ!

岩絵具の顔料が非常に大きく、

水彩絵具の顔料が非常に小さいからです!

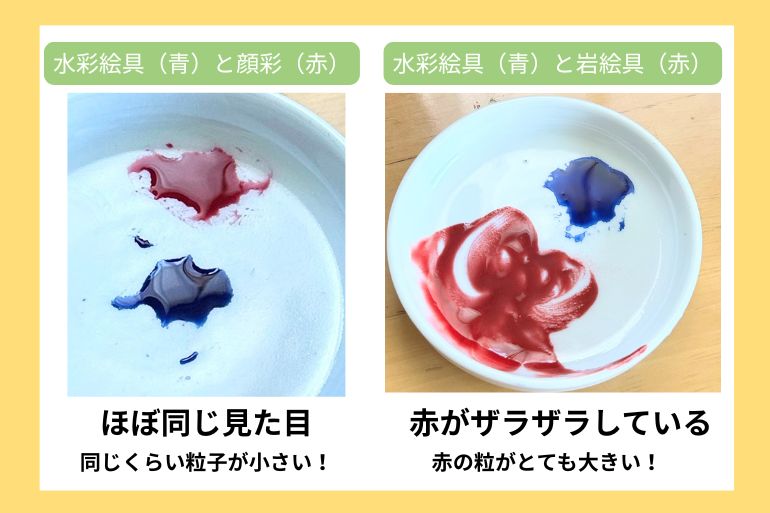

分離・色が濁る・ザラザラ・色ムラがあるのは粒子の大きさが原因!

水彩絵具には顔料という色の素の粉が入っています。

- 水彩の場合、顔料の粒が非常に細かく

- 岩絵具は、顔料の粒が大きい

この粒の大きさの差が、

キレイに混色できない原因なのです!

つまり…

- ザラザラした質感になる

⇒岩絵具の粒が大きくてザラザラする - 想定と違う色になる

⇒粒が大きくて均等に混ざらない - 色ムラができやすくなる

⇒同上 - 透明感がなくなった

⇒粒子が大きくて粒の密度が上がり、紙の色が透けなくなる

という理由によるものです。

青い粒は細かいのに、赤い粒が大きすぎた。

だから均等に混ざらなくて、紫にならなかったんだね。

粒の大きさを活用した絵具がコレ!

混色するなら粒子が細かい岩絵具を選んで、試し書きを!

もし水彩絵具と岩絵具を混色したい時はどうすればいいの?

もし、水彩絵具と岩絵具を混ぜたい時は、

- 粒子が細かい岩絵具を混ぜる

- 試し書きをする

のがおススメです!

岩絵具には「粒子の細かさ」というものがあります。

この粒子ができるだけ細かい岩絵具を選んで混色すると、

粒子サイズの差が小さくなり、混色をしやすいです。

粒子の大きさについてはこちらで解説!

ただ、それでも岩絵具の粒は大きいので、

水彩同士、顔彩、水干との混色よりもムラができます。

そのため、

- 混色をしたら試し書きをする

のを忘れないようにしましょう!

思いもよらない色になるかもしれないからね!

顔彩や水干絵具は水彩と相性が良い!スケッチや絵手紙にも◎

水干絵具、顔彩と水彩絵具の相性がいいのは何故なの?

混ざりにくい岩絵具に対して、

水干絵具、顔彩は、水彩絵具と混色できましたね。

この理由は、岩絵具の時と逆!

顔彩、水干絵具の顔料の粒がとても小さいからです!

顔彩、水干絵具と水彩絵具は混色の相性がいいのはなぜ?

「顔料の粒子が非常に細かい」のが、

均等に混ざる理由でしたね。

日本画絵具の中には、

粒子が粗く混色しにくい岩絵具もありますが、

顔彩や水干絵具は粉を膠で練り固めたものです。

使いやすく加工されている分、

粒子が細かく、水彩絵具とも均一に混ざりやすいのです。

実際、見た目を比較してみると…

顔彩の方は、水彩絵具とほぼ同じ見た目ですね!

写真はありませんが、

水干絵具(チューブ絵具)も同じです。

このように、

顔彩や水干絵具は水彩絵具と同じくらい粒子が細かい絵具です。

水彩絵具とも相性が良く、

スケッチやイラスト制作でも違和感なく併用できますよ!

水干絵具と水彩の混色コツ

画像では、水干絵具として

チューブに入った日本画絵具を使用しています。

しかし、

もし粉の水干絵具を自分で砕いて

練って使う場合は、少しコツが必要です。

ポイントは「丁寧に細かく砕くこと」!

粒が大きいままだと、

水彩絵具と混ざりきらず、

混色した時に塊のように絵具が残ってしまい、

そこだけ別の色が出てきてしまうことがあります。

紫の絵具の中から、赤い塊がゴロっと出る感じです。

これではムラができてしまい、

せっかくの混色も台無しですよね!

また、自分で水干絵具を溶いて混色する場合は、

- 水は少なめ

- 絵具は濃いめ

に作るのがおすすめです。

水が多すぎると、

水彩の色に負けてしまって

色が薄くなっていしまいます。

- よく砕く

- 水少なめで濃いめに練る

- 混色する前に「試し塗り」をする

これらを意識することで、

水干絵具と水彩絵具の混色がぐっとスムーズになりますよ!

日本画絵具と水彩絵具を混ぜるとどうなる?特徴の違いから見る混色の注意点

混色楽しい!あれもこれも、水彩と顔彩を混色しよう~!

でも気を付けた方が良いことがあります!

日本画絵具と水彩絵具の混色で注意したいのが、

仕上がった絵の「耐久性」です。

特に日本画絵具の「岩絵具」や「水干絵具」は、

膠(にかわ)という接着剤で紙に定着させます。

一方、水彩絵具には

アラビアゴムなどの水溶性樹脂が使われており、

乾いたあとでも再び水で溶けやすいという性質があります。

膠は乾燥すると、

アラビアガムより、やや水に強いです。

このように接着剤の種類や強度が異なります。

そのため、岩絵具と水彩を混色すると、

混色した部分に以下のような問題が起きることも…!

- 時間が経つと剥がれやすくなる

- 接着力が弱い部分からひび割れが生じる

- 水を再度含ませると滲んで崩れる可能性がある

特に、厚塗りなどで

絵の具の層が厚くなるとこれらの現象が起きやすくなります。

ですが、この問題は岩絵具と水彩を混ぜた時に起こりやすいこと!

顔彩、水干絵具と水彩絵具の混色では、

そこまで気にしなくても大丈夫です!

まとめー日本画絵具と水彩絵具の混色は「相性」を見て!

最後までお読み頂きありがとうございます!

この記事では、

- 日本画絵具と水彩絵具を混ぜて使えるかどうか

絵具の種類ごとに解説してきました。

- 顔彩・水干絵具

水彩絵具と混色しやすく、初心者にもおすすめ! - 岩絵具

粒子が粗く、色が濁ったりムラになりやすいので注意が必要! - 混色の相性は、粒子の細かさで決まる!

- 混ぜるときは耐久性や定着性にも配慮を!

ということでしたね!

顔彩やチューブタイプの水干絵具なら、

透明水彩と同じ感覚で気軽に使えます!

まずはこのあたりから始めてみるのがおすすめですよ!

安心して、

水彩絵具と一緒に日本画絵具を活用して下さいね!

日本画絵具とアクリル絵具の併用は!?

粒の大小で分離色は作られます!

粉の絵具を混ぜて自作水彩を作ろう!

顔料とは何なのかはこちら!

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!