知ってるとカッコいい日本の伝統色!

でも漢字が読めなかったり、

どんな色かイメージできなかったりしますよね。

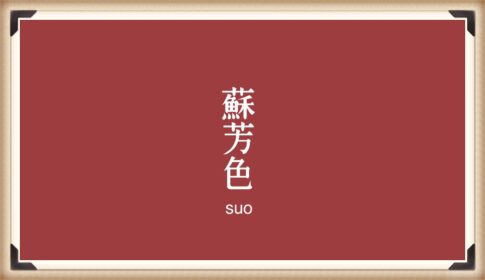

今回は

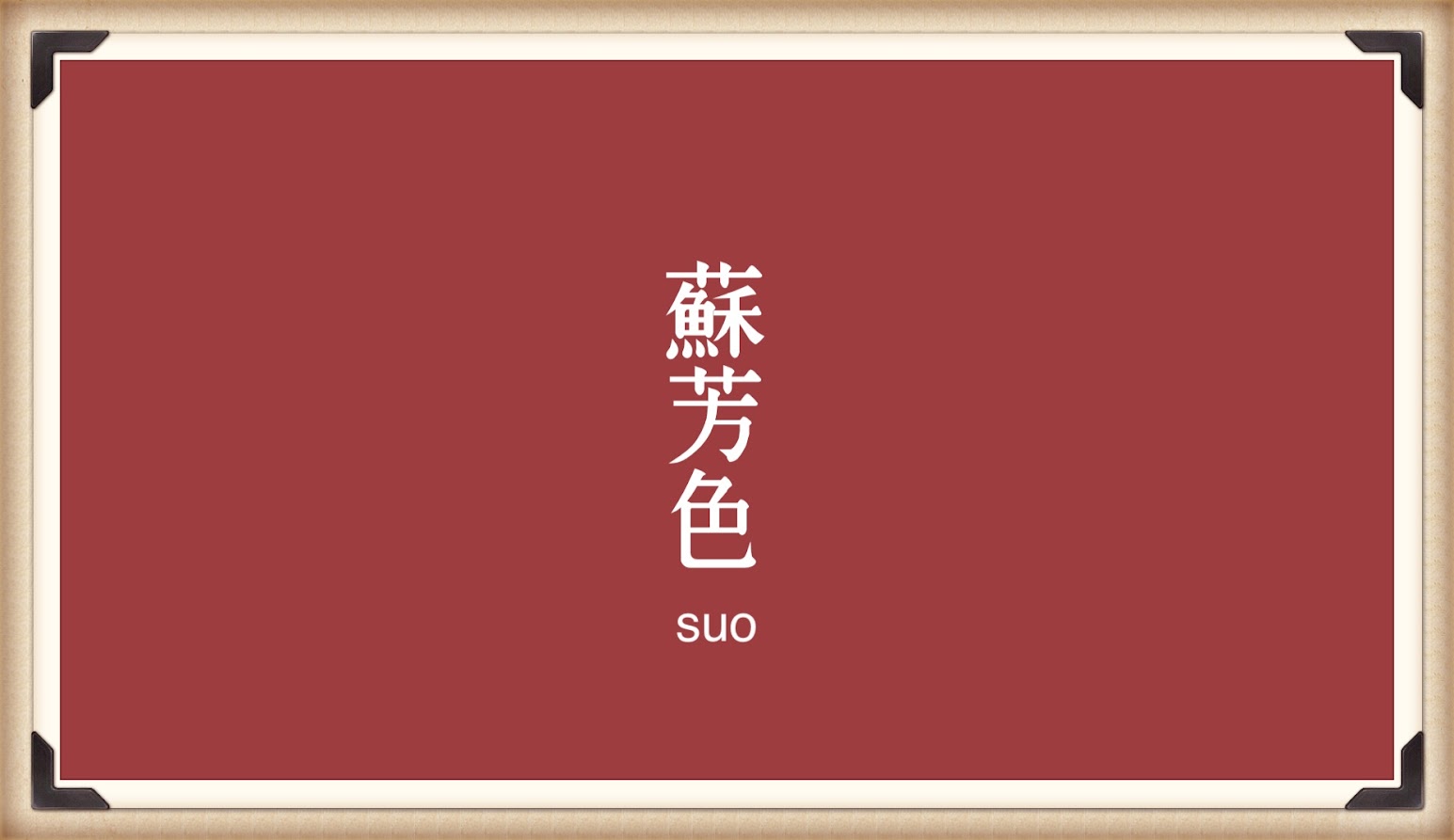

蘇芳色(すおういろ)

をテーマに、

- 蘇芳色は高貴な色

- 由来は木の色素

- 漢字の意味

- 蘇芳絵具の作り方

について解説していきます!

色の由来や歴史をたどれば、色の名前も簡単に覚えられますよ!

Contents

蘇芳色(すおういろ)をわかりやすく解説ー色味・意味・誕生日色も紹介!

| 読み方 | すおう |

| 16進数 | #94474B |

| RGB | (148,71,75) |

| マンセル値 | 4R 4/7 |

蘇芳は少し暗い赤紫色です。

8~9世紀ごろの律令制の中では

身分によって使える色が決まっており、

蘇芳も高貴な身分にしか許されない色でした。

また、天皇しか着られない絶対禁色である

黄櫨染(こうろぜん)はハギと蘇芳で染めた色です。

蘇芳は高貴な色だったんだね!

蘇芳色(すおういろ)は血の色?生命力を象徴する伝統色の意味

高貴な色と言われる一方で、

蘇芳色は血の色とも言われていました。

今昔物語 第27巻 第10話では、

怪物が残した乾きかけの血を

「蘇芳色」と表現しています。

確かに染料の色は血のような赤黒さ。

ですが、

血の色とは古来から生命力を表します。

漢方では蘇芳は蘇木(そぼく)と呼ばれ

止血、鎮痛剤の薬とされているそうです。

また、仏具の染料としても使われており、

決して縁起が悪い色とは考えられていないようです。

今昔物語の第29巻第4話では

謎めいた大金持ちの衣服の色として登場します。

平安時代の物語にも登場している色なんだね!

蘇芳色(すおういろ)の色言葉と誕生日色

蘇芳色は11/19の誕生日色のひとつとされています。

蘇芳色の色言葉は

現在は定義されていないようですが、

近い色であるクリムソンは

「 経験・才能・行動力」

臙脂色は

「支持・向上心・弾力的」

という色言葉があります。

蘇芳(すおう)の染料は木から!花蘇芳との違いと伝統色のルーツ

蘇芳色(すおういろ)はどこから採れる?木の芯材に含まれる赤い色素ブラジレイン

UnsplashのRejaul Karimが撮影した写真

蘇芳は

インド東南アジアのマメ科の小高木(sappan)

から採れる染料です。

蘇芳の木は平たい豆がなります。

よく似た赤系色である朱や岱赭と異なり

砂や鉱物のような顔料ではなく染料です。

この鮮やかな赤は、蘇芳の木の

芯材に含まれる色素「ブラジレイン」

(ブラジリン)

によるもの。

蘇芳の木を椿やヒサカキなどの灰汁を

媒染にして布や木を染めると

美しい濃い赤紫色になるのです。

ミョウバンを媒染にすると鮮やかな赤になり

こちらを赤蘇芳と呼びます。

豆の木と布をぐつぐつ煮たら蘇芳色に染まるんだ!

褪色しやすい色としても有名です。

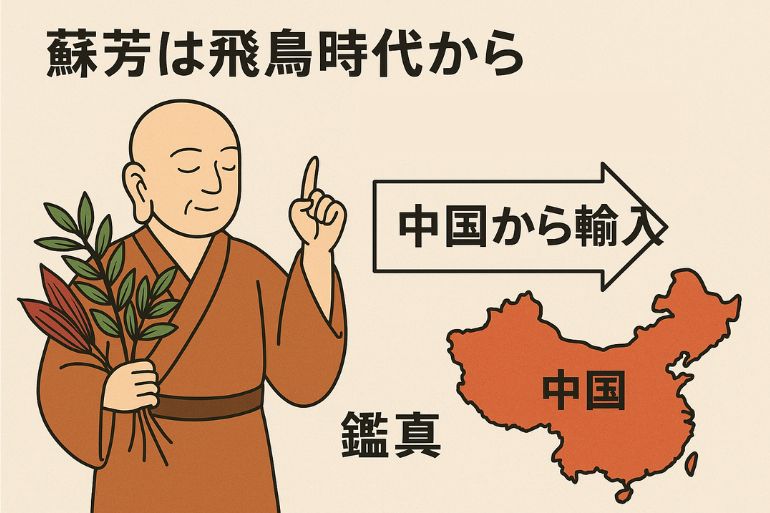

蘇芳色の歴史ー飛鳥時代に伝来した尊い染料

上述のように古くから尊い色として

使われてきた染料で、

飛鳥時代から輸入が始まりました。

蘇芳の木は日本で育たないので

あの鑑真も中国から持ち帰ったと言います。

蘇芳色(すおういろ)は花の色じゃない?花蘇芳との違いをやさしく解説

Hands off my tags! Michael GaidaによるPixabayからの画像

蘇芳色って花蘇芳の色じゃなかったんだ?

蘇芳色の花だから、「花蘇芳」なんです!

おなじマメ科の木に

「花蘇芳」(Cercis chinensis)があります。

そのため蘇芳色の語源は花蘇芳と思われがちですが、

蘇芳色が先なんです!

花蘇芳は江戸初期に渡来した中国原産の木。

蘇芳の木の方が1000年近く前に渡来しています。

日本人にとって高貴な色である蘇芳色。

その色の花を咲かせるので「花蘇芳」と

名づけられたのです。

蘇芳(すおう)の漢字の意味と由来を解説ー伝統色の名前の秘密

蘇芳ってかっこいい漢字だよね!

この漢字には意味があるの?

「蘇芳」はマレー語のsapang(サパン)に

中国語の音を当てた言葉です。

そのため漢字の意味は

重視されていなかったと思われます!

サパン(マレー語)⇒スーファン(中国語)⇒スオウ(日本語)

と、音を表すための名称だったのです。

しかしながら

「蘇木」として血止めの薬になっているあたり、

赤色と「蘇」の漢字をかけて

「よみがえりの薬」と考えることも

あったのかも知れませんね。

「蘇」という字には苔やシソの意味があるようです。

日本画で使われた蘇芳色(すおういろ)の絵具とは?作り方と歴史を解説

Rudy and Peter SkitteriansによるPixabayからの画像

日本画でも蘇芳色の絵具を使います!

古くは「キエンジ」とも呼ばれたようで、

この絵具は蘇芳の煎じ汁に、胡粉を混ぜて、

弱火にかけて極限まで煮詰めたものである。

と書かれています。

ここでは「丹青指南」という

日本画の古い指南書を訳して、

蘇芳色の絵具の作り方を探りました!

実際に蘇芳の絵具を作ろうとしたら大変なようです!

大正時代にはすでに失われた絵具だったみたい!

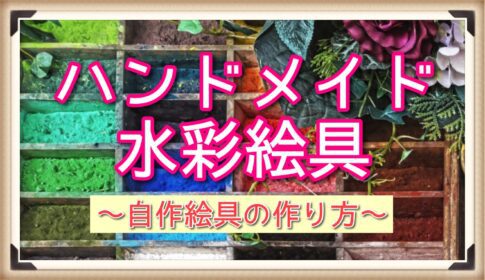

①蘇芳を煮だす

まずは蘇芳の木片をお湯に入れて

ぐつぐつ煮出します。

東京藝術大学の実験では

蘇芳の粉末を蒸留水に入れて加熱しています。

②蘇芳の煎じ汁に胡粉を混ぜて煮詰める

十分煎じた物を濾過し、

煮汁に胡粉を混ぜます。

それをさらに弱火にかけ

極限まで煮詰めます。

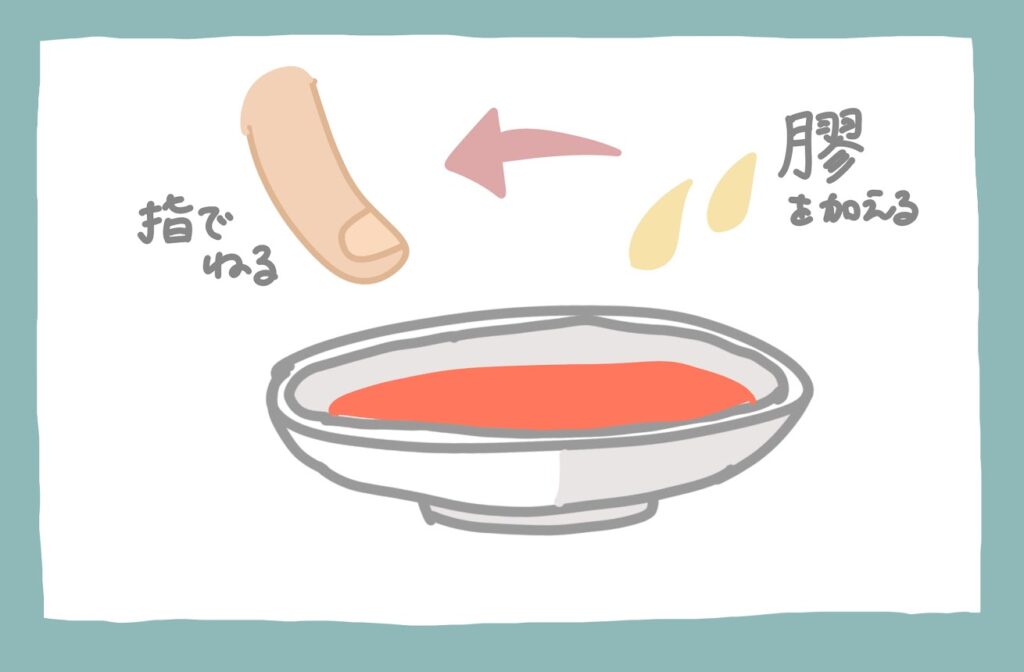

③蘇芳を絵皿で溶かして使おう!

- 細かく砕く

- 膠を入れて練る

- 水を加える

- 筆にとって使う

以上の手順になります!

または粉状にした物を貯めて置き、

使用の度、朱を練る方法で使うのも良いとされています。

関連記事

蘇芳色(すおういろ)の使われ方とは?日本画・染物・工芸品への応用を紹介

蘇芳ってどんな場面で使われる絵具なの?

蘇芳は染料ですので、主に

- 衣類

- 木材

を染めるのに使われます。

参考:美術図書出版紫紅社

現在はスカーフや漆工芸制作で使われています。

狩野派では顔料(絵具)として

大和絵専用に使っています。

特に

- 女官や人物の服

に使っていたという記録が残っています。

鈍色に使う時には朱土を

混ぜて使っていたんだとか。

染物のほかに、絵でも使われていたんだね!

まとめー蘇芳とはどんな色?

最後までお読み頂きありがとうございます!

以上が蘇芳色の由来や歴史、

絵具の作り方でした!

- 蘇芳色は木から採れる赤色!

- 花蘇芳の語源は蘇芳色から!

- 蘇芳色の絵具を作るのは大変!

ということが分かりましたね!

皆さんも木をぐつぐつ煮出して

じゃぶじゃぶ布を入れて、

蘇芳染めに挑戦してみて下さい!

『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。

色の名前や使い方が細かく書かれた、

貴重な日本画の資料を

現代語訳+注釈つきでまとめました。

👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇

参考リスト

・花蘇芳の語源について

・蘇芳色/wikipedia

・蘇芳の英語表記について

・JIS慣用色名16進数

・禁色/wikipedia

・蘇芳染めについて

・木工と蘇芳染め

・蘇芳色の壁紙!

・新装版日本画画材と技法の秘伝集

・日本画用語事典

関連商品まとめ!

日本の色を知ろう!

理論が分かれば

センスはいらない

前の記事はこちら!

⇒【能舞台も】朱土とはどんな絵具?日本画絵具の使い方を解説!

次の記事はこちら!

蘇芳色って読めない…どんな色なの?