日本画において、筆はただの道具ではありません!

一本の筆の中には、繊細な線を描くための仕組みが詰まっています。

ここでは、日本画筆の筆の各部の名称とその役割について解説します!

Contents

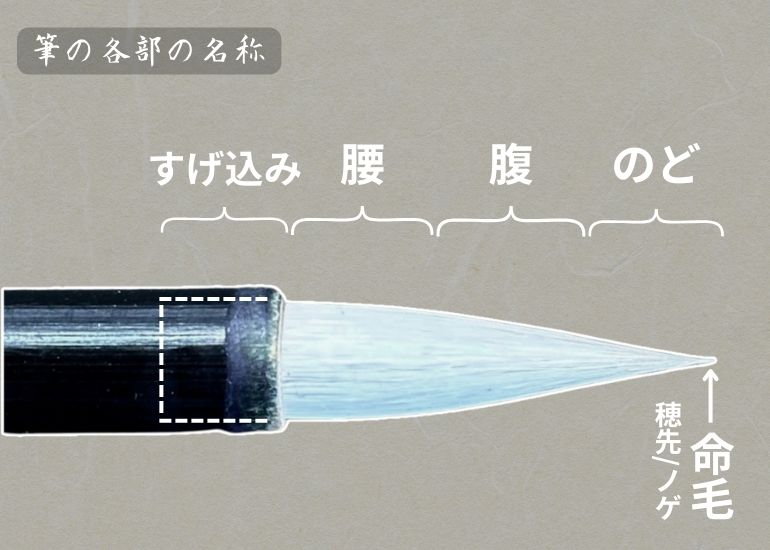

日本画で使われる筆の部位と名称

名前を覚えておこう!

日本画筆は、根元から

- すげ込み

- 腰

- 腹

- のど

- 命毛(穂先/ノゲ)

で構成されています。

「コシが強い」っていうのが筆の腰のことなんだね!

筆の「すげ込み」とは?日本画筆の構造を支える接合部

筆軸と穂の根元を固定する部分です。

「穂を軸にすげ込む」ことからこの名が付きました!

毛をしっかりと固定し、穂が抜けないように整える重要な接合部です。

筆の「腰(こし)」の役割とは?線に強弱を生む構造ポイント

穂の根元に近く、筆の「力の入り口」です。

コシのある筆はこの部分がしっかりしており、

線に張りや弾力を生みます。

筆の圧力に応じて反応し、

筆圧に強弱をつける際の要となるんです!

筆の「腹(はら)」で決まる!絵具の含みと安定した線

穂の中腹で、絵具や水分を多く含む部分です!

含みの良し悪しはこの「腹」によって決まります。

長い腹を持つ筆は、

長く一定の線を引き続けることができます。

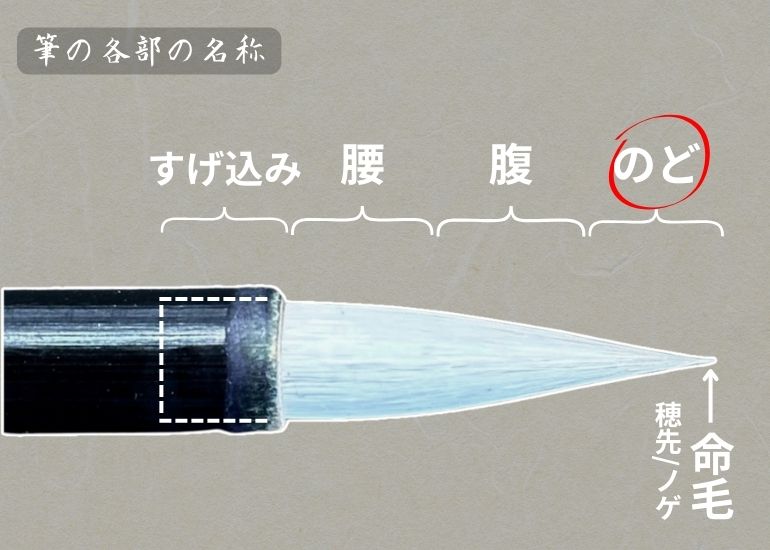

のどとは?日本画筆の構造で自然な線を生む絞りの部分

穂先に向かって細くなる部分。

「のど」の部分がスムーズに絞られているほど、

線に自然なグラデーションや強弱が生まれます!

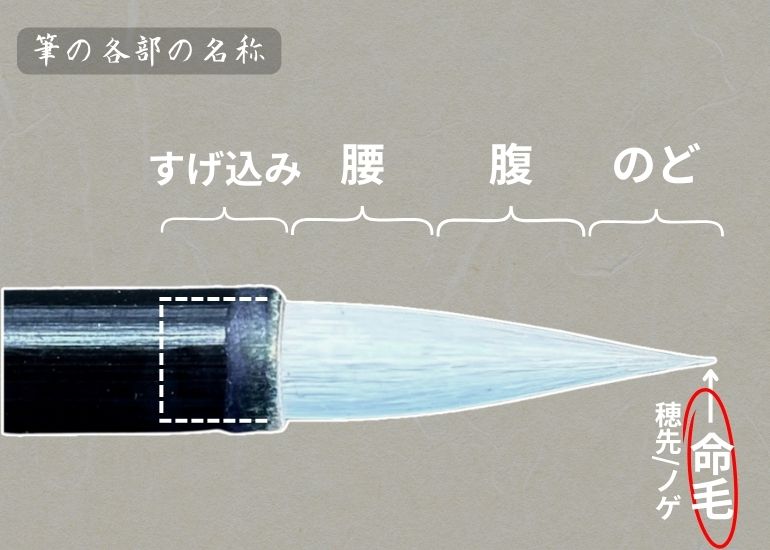

命毛(いのちげ)|筆の穂先で線のキレを決める繊細構造

命毛とは、最先端の毛。

まさに筆の命ともいえる繊細な部分です。

命毛が効いている筆は、

最後の「抜き」の瞬間まで美しく線が決まります!

これが絵の締まりになるのです。

そして、穂先のまとまりと鋭さを左右する重要部位でもあります。

まとめー日本画筆の構造とは?各部の名前と役割をやさしく解説!

最後までお読み頂きありがとうございます!

日本画筆は、

- すげ込み

- 腰

- 腹

- のど

- 命毛

といった複数の部位で成り立っていましたね!

それぞれの構造は

✅筆圧の変化

✅線の強弱

✅絵具の含み

✅線のキレ

などに影響を与えています。

これをコントロールするのが、職人技!

筆は単なる“毛の束”ではなく、

職人技が込められた精密な道具なのです!

筆の構造を理解することで、

筆のことがもっと好きになって頂ければ嬉しいです!

ぜひ、自分の筆をじっくり観察しながら、

今回ご紹介した部位を意識してみてくださいね。

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

筆の種類を知る前に、まずは構造を理解する必要があります。