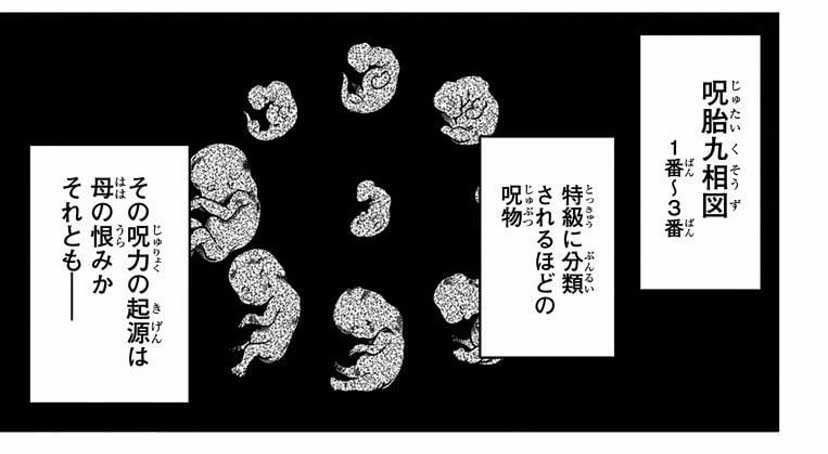

『呪術廻戦』に登場する「呪胎九相図」は、

呪霊と女性の間に生まれ、

九度堕胎された胎児という設定の、

極めて異様な呪物です。

その元ネタが、

実在の仏教美術「九相図」

であることをご存じでしょうか?

「九相図」とは、美しい女性の死体が腐敗し、

やがて骨になるまでを九段階で描いた絵です。

つまり、呪胎九相図は「腐りゆく美女の死体」がモデル。

しかもその背景には、

仏教僧が修行に集中するため

「美女への欲望」を断ち切る目的まであるのです。

なぜそこまでして「受胎」させたのか?

なぜ女性である必要があったのか?

この記事では、九相図と仏教思想をもとに、

呪胎九相図の元ネタに迫ります。

呪術廻戦の関連記事はこちら!

➡【閲覧注意!】呪術廻戦「呪胎九相図」の元ネタは○○を描いた衝撃の日本美術だった?!【元ネタ画像付き】

➡【呪術廻戦】「獄門疆(ごくもんきょう)」の元ネタと正体を、源信の史実から解説&考察!【獄門彊】

Contents

【呪術廻戦】【元ネタ】「呪胎九相図」とは?

「呪術廻戦(じゅじゅつかいせん)」とは

『週刊少年ジャンプ』で

2018年から連載されている、

芥見下々(あくたみげげ)氏による漫画作品です。

呪術廻戦を知らない方のために

先に内容を簡潔に紹介させて下さい!

↓ ↓ ↓

呪術廻戦は

現代日本を舞台に繰り広げられる

異能力バトル漫画であり、

自然信仰や仏教など

日本の宗教感覚をモチーフにしたと

思われる描写が多いのが特徴です。

自然を象徴した敵役が畏怖の念を持たれる者として描かれるのは日本的

題名が示すとおり、

呪術廻戦は「呪い」が中心に据えられた作品です。

なので現実世界のホープダイヤや

バズビーズチェアのような

「呪いのアイテム」も存在しています。

その一つが

「呪胎九相図(じゅたいくそうず)」

と呼ばれている、9つのアイテムです。

九相「図」とありますが、

巻物や掛け軸のような美術作品ではなく、

胎児のような形状をしています。

これを人間に使う(作中では飲み込ませる行為)

と、呪胎九相図に封印された敵キャラクターが

復活します。

さて、呪胎九相図は胎児の形状をしていると

述べましたが、この呪いのアイテムの出生は

作中でも特殊な物だとされているようです。

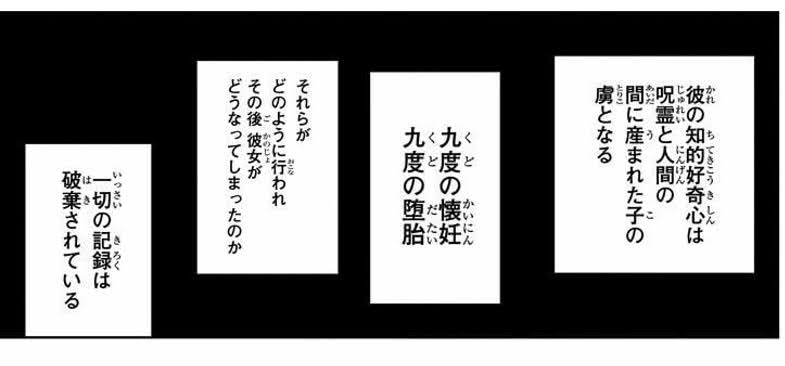

呪胎九相図という呪いアイテムは、

「呪霊」と人間の女の、赤子なのです。

作中では「呪霊(じゅれい)」と呼ばれる存在が

敵役として設定されています。

かれらは精霊・カミ・幽霊・邪念・畏れなど、

目に見えないモノが形を持ち、人に害為す

存在として描かれています。

一般的には眼に見えず、視認可能な

主人公たちのみが呪霊を退治できる設定です。

しかし、その不可視の存在を視るどころか

呪霊との子供を身籠ることができる

特殊な体質の女がいました。

彼女を九度孕ませ、九度堕胎させた、

その胎児が、「呪胎九相図」という

呪いのアイテムなのです。

↓詳しい説明はこちら↓

【閲覧注意!】呪術廻戦「呪胎九相図」の元ネタは○○を描いた衝撃の日本美術だった?!【元ネタ画像付き

とにかく

「誕生に女性が関わる、

9つのえげつない呪いアイテム」

という事を覚えておけばOKです!

そして、前記事に書いたように、

かれら呪胎九相図には、元ネタが存在しています。

「呪胎九相図」の元ネタ、「九相図」とは美女の死体を描いた絵だった!?

呪胎九相図の元ネタは

「九相図」という実在する日本美術です。

これは絵巻物や掛け軸として描かれた絵です。

↓詳細の記事はこちら↓

九相図には

- 新死相(しんしそう)

- 脹相(ちょうそう)

- 壊相(かいそう/えそう)

- 血塗相(けちずそう)

- 膿爛相(のうらんそう)

- 青瘀相(しょうおそう)

- 噉食相(たんじきそう)

- 散相(さんそう)

- 骨相(こつそう)

などの九つの死体の様子が

描かれていました。

呪胎九相図は、

美しかった女性の死体が、

ゆっくりと腐りゆく様子を描いた絵、

「九相図」

をモチーフにしたキャラクターなのです。

受胎+九相図の造語なんですね。

受胎と言えば処女懐妊で有名な

マリアの受胎告知を思い出しますが、

なぜ呪胎九相図は「受胎」という

女性特有の現象である必要があったのでしょうか。

実はここにも元ネタの九相図が

関わっていると考えられます。

元ネタから呪術廻戦「呪胎九相図」が、なぜ「受胎」する必要があったのかを考察!

前の記事

【閲覧注意!】呪術廻戦「呪胎九相図」の元ネタは○○を描いた衝撃の日本美術だった?!【元ネタ画像付き

で書いたように、九相図に描かれるのは

高貴で美しい女性でした。

例えば小野小町なんか、有名な美女ですよね。

こちらの九相図(「九相図巻」九州国立博物館蔵)

ではまず最初に、その小野小町が生活している

様子を描き、次に亡くなった後の様子を

描いています。

※グロテスクな画像のため、一部だけ掲載しています。

続きを見たい方は前記事をご覧下さい。

死体は、当時は火葬ではなく土葬ですので、

そのあたりに打ち捨てられます。

野山のしゃれこうべのようにね。

その後、死体はガスが発生し膨らみます。

やがて腐り、獣に喰われ、

最後には骨だけが残っていく……

文字だけでも非常に不気味な絵ですよね。

ところが非常に不気味な絵であるにも

関わらず、

美女の死体の変化を描いた九相図は

一枚だけでなく、何枚も描かれています。

昔の人はグロい絵が好きだったんでしょうか?

たしかに、漫画でも見開きで

グロめの絵が出てきたら、

ウワッ!と思って続きを読みたくなりますね。

ですが、本当は、

昔の人がグロい絵を好んだのではなく、

当時の人にとって九相図は、

量産されるほど大事にされていたテーマ

だったのです。

なぜ不気味でグロテスクな九相図が

大事なテーマだったのでしょうか?

その答えは前述の

なぜ呪胎九相図は「受胎」である必要があったのか?

に繋がります。

それは――

女の人があまりに綺麗すぎたから!

です。

ちょっとよくわかりませんね。

もう少し具体的にお話をしていきましょう。

呪術廻戦の元ネタいわく「人間世界は汚れた地獄」!?【呪胎九相図】

日本において、九相図は

鎌倉時代から描き始められました。

九相図のエピソード自体は

奈良時代には日本に伝わっていましたが、

源信の「往生要集」で人気に火が付きます。

ちなみに、世界で最古の九相図は

6~7世紀ごろに新疆ウイグル自治区などで

描かれたとされています。

さてさて、この鎌倉時代!

当時の日本で一大メジャーな宗教といえば

なんでしょう?

そうです仏教です!

仏教の目指すところは

心に迷いのない、悟りの境地に至ること。

そしてズ~〜っと続いてきた

苦しい世界への生まれ変わり

(輪廻転生)を脱して、

苦しみのない世界に行くことです。

六道輪廻と言う言葉を聞いたことありませんか?

仏教では、苦しみあふれる

生まれ変わりの世界は

- 天道(てんどう)

- 人間道(にんげんどう)

- 修羅道(しゅらどう)

- 畜生道(ちくしょうどう)

- 餓鬼道(がきどう)

- 地獄道

の六つであるとしています。

地獄に行ったり、

餓えっぱなしの世界に行ったり、

虫や動物になって雨や風で

あっという間に死んでしまったり……

つらいことですね。

あれ?人間道?

わたしたち人間の世界も!?

そうです。

様々な悩みや苦労が絶えない人の世界は、

仏教ではダメダメなハズレ世界の一つです。

九相図はそんな人の世の穢れを描いたものとして

六道世界の様子を描いた「六道図」という

掛け軸にも描かれているんですよ。

子どもを置いて戦に行くのはつらい

「人の世の穢れが九相図?」

「悩みが多いのは分かるけど、

人の世界はきたないの?」

謎ですよね。

ですが、この、

「人間世界はきたない」

というのが九相図のキーワードなのです。

そして、当時のお坊さんは

この穢れた人間世界や

苦しみに充ちた六道輪廻から逃れるために、

仏教修行をしていました。

最後は皆、骨になる悲しい世界

かれらにとって

地獄に落ちるかどうかは超切実な悩みであり、

また極楽浄土で幸せに暮らしたいと願い

修業する事はとても尊い事だったのです。

呪術廻戦の元ネタ「九相図」は「美人に惑わされないための修業」だった

で、この九相図、

別に飾って「きれいだなあ~」と楽しむ物じゃ

ないんです。

なにに使われていたかというと、

仏教の修業に使われていました!

「観想」というイメージトレーニングです!

仏教にはいろいろなイメトレ観想がありまして、

山に沈んでいく夕日を見ながら、

阿弥陀仏が住むとされる

西方浄土をイメージする日観相は、

現在でも行われているイメトレ観想です。

さてそのイメトレ観相の一つに、

「九相観」があります。

……なんとなく想像がつくかと思いますが、

これは九相図と同じく

死体が腐っていく様子をイメージするものです。

実際の死体を見るのは、

当時から刺激が強すぎてNGとされていましたが、

仏教の絵の中には死体を見ている

お坊さんが描かれている事もありますので、

けっこう実物をジッと観察することも

あったのかもしれませんね。

なんでわざわざそんな気色の悪いことが

仏教で推奨されていたかと言うと

それはもちろん仏教の勉強をして悟りをひらくため!

なんです。

どういうことかと言いますと

まず仏教の修業をスタートするためには

家族とお別れしないといけません。

源氏物語などでも描かれているように、

当時お坊さんになるのは、

この世からさよならする事と同じくらい

大変な決心がいるものでした。

そして、いざ出発するぞ!という時に、

大切な家族から「やっぱり行かないで」と言われたら……

もう会えないかもしれないし、

決心がゆらいでしまいますよね。

超綺麗な奥さんに言われたらなおさらです。

さらに上手くこの世の未練を断ち切って、

仏教の修業に励み始めても、

綺麗なお姉さんに恋をしてしまったらどうでしょう?

修業に身が入りませんね。

やっぱり綺麗なお姉さんと結婚して

普通に暮らしたくなっちゃうかもですよね。

……でもですよ、

よく考えてみて下さい。

どんな綺麗なお姉さんでも、

お化粧の下はすっぴんです。

さらに、例えきれいな素肌でも

その下は、くさいくさい血と肉と内臓です。

(魚の死骸などを思い出してください。)

そして死んでしまえば血と肉と内臓は

腐って醜く臭くなります。

どんな綺麗なお姉さんでも、

いつかは腐って汚くなる。

そんな世界にいて幸せですか?

極楽浄土に行って、

もっと綺麗なものを見て

そして幸せに暮らしたくないですか?

どうでしょうか、イメージできましたか?

こういうことなんです。

例え仏教の修業を綺麗なお姉さんが引き留めても、

修業中に恋に落ちて集中できなくても、

死んで腐った姿を想像すれば、

それよりも仏教の修業をして

「苦しい人の世界から逃れて幸せな極楽浄土に行きたい!」

という気分になれるのです。

なぜ不気味でグロテスクな九相図が、

鎌倉時代にたくさん描かれたのか。

その答え「女の人があまりに綺麗すぎたから!」

とは

『女性への欲望によって仏教修行が邪魔されないようにするため』

という意味だったのです。

ちょっと応用

さらに根本的に考えると、

女だろうが男だろうが、

他人も腐れば

自分の肉体もまた、腐る物です。

そうです。

自分だって、あなただって

この肉体ある限り、いつか汚く腐り

骨になるのです。

なぜならこの人間の世界(人間道)が

完璧ではないから。

そんなすぐ死んで汚くなる穢れた世界から

逃れて、完璧な極楽浄土に行きたい!

と思わないでしょうか?

というわけで、

目の前に九相図の掛け軸を垂らして

瞑想することもあるのです。

本来、九相観は、

どの肉体も不変的な物ではなく、

あなたも私も腐る汚いものだ。

という事に気付く為のノウハウだったそうです。

それがだんだんと、

男性僧侶の仏教修行モチベーションの話に

変化していったのです。

【グロテスクな九相図が、鎌倉時代にたくさん描かれたのはなぜ?②】

自分の身体だって「どうせ汚く腐るんだ」と思えば、

人間世界への未練を断ち切れて、

修業に対するモチベーションが上がるから!

まとめー呪術廻戦の呪胎九相図が「受胎」であるのは、元ネタの影響が大きい

さてさて、

重すぎる十二単でほとんど動けず、

肉は摂らず、成長が不十分なうちに結婚し、

どんどん出産していた女性貴族は

十代で亡くなることも多かったとか。

そんな彼女らは仏教の修業をして

浄土を目指している場合ではありません。

なので、彼女らは仏教修行をする

僧侶の役に立つことで、

仏教の教えを支持しようとしました。

超美人で有名だった檀林皇后は、

実際に、自分の遺体を嵯峨野に捨てさせて、

腐りゆく自身を僧侶に見せる事で

仏教修行へのモチベーションを持たせたと言います。

お坊さんに「あなたも私も汚い存在なのよ」と

気付かせる役割は、美女が担っていたのでした!

だから九相図は、

男性ではなく美女が腐らなくてはならないのです。

呪胎九相図の元ネタである

九相図においては、

美女の死体こそが、男性を悟りに導く重要なカギだと

されたということです!

呪術廻戦に登場した呪胎九相図も、

その誕生には女性の存在がありました。

九相図を下書きにした「呪胎九相図」もまた

女性の死体のみが可能とした

「仏教修行へのモチベUP」と同様に

女性のみが可能な「受胎」である必要が

あったのではないでしょうか。

九相図の元ネタが女性の死体ありきであるので、呪術アイテムとしての受胎九相図も女性の胎から生まれる必要があった

呪術廻戦の関連記事はこちら!

猪野琢真「来訪瑞獣」の元ネタは

知っていますか?

山本聡美「闇の日本美術」

九相図だけでなく、同じく死体の変化を

詠った九相詩などにも詳しく触れられています。

さらに、地獄の絵やふたなり(両性具有)

を描いた平安時代の絵巻物、

また、人気スマホゲームでおなじみの

安珍・清姫伝説も解説されています。

ページ数が少ない分、たとえ話や用語説明

は少なめなので、

加須屋誠「生老病死の図像学」を先に

読んで仏教美術の概要を掴んでおくと

分かりやすくなります。

山本聡美 西山 美香

「九相図資料集成―死体の美術と文学」

大型の図版が付いていて

作品の細部まで観察する事ができます。

古い作品である九相図は絵具が剥落し

詳細を確認しづらい事が多いため、

このような大型図版があると死体や動物の

表情もよく見る事ができます。

山本聡美「九相図をよむ 朽ちてゆく死体の美術史」

紛失したので今回は使っていません……

加須屋誠「生老病死の図像学」

「仏教説話画とは何か?」から始まり

イコノロジー(図像学)という研究分野の

説明が詳細に記載されており、

全くの仏教美術初心者にも理解できるよう

工夫がされている一冊です。

人間にとって触れざるを得ない「生老病死」

を主題にしているので、モチベーションを

落とさずに読み進められますよ。

九相図は「死」を扱った章で

紹介されていますが、

同じ絵(図像)でも山本聡美先生との

着眼点の違いが面白い本です。

加須屋誠

「仏教説話画の構造と機能―此岸と彼岸のイコノロジー」

一般本ではなく研究者向けの本だと

思われます。

「生老病死の図像学」を10倍くらい

アカデミックにした雰囲気です。

なので「生老病死の図像学」を

読んだ後に読むのがおすすめです。

九相図という広いテーマではなく、

最も有名だと思われる九相図である

聖衆来迎寺所蔵「六道絵 人道不浄相図」

に絞った研究が掲載されています。

九相図にまるっと一章使っているので、

九相図をもっと知りたい人には是非読んで

頂きたい一冊です。

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

仏教修行の中で女性によって迷いが生じた時に、「どうせ汚く腐るんだ」と思えば未練を断ち切れるようになるから!