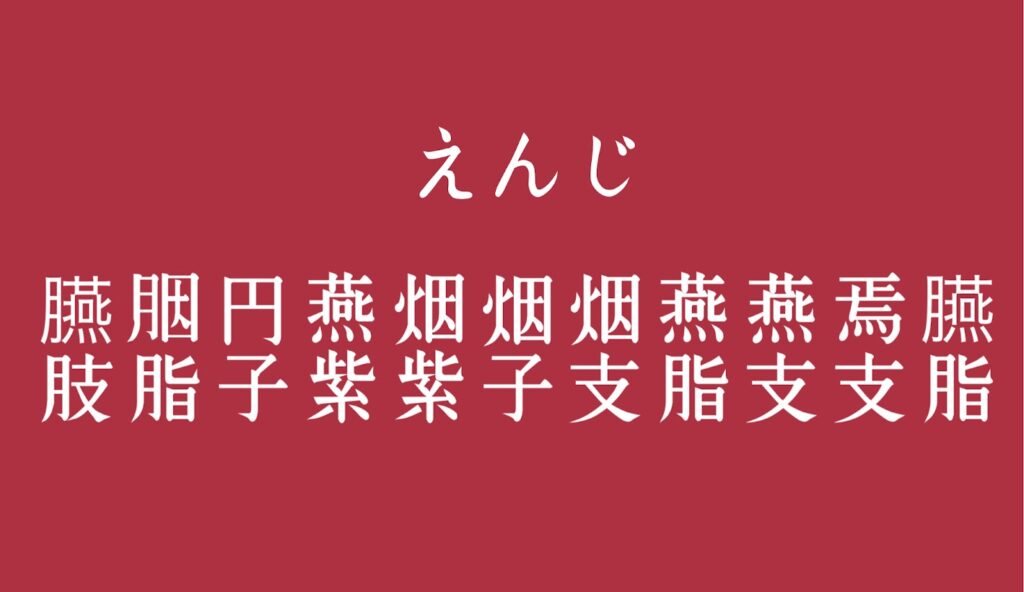

皆さんは「えんじ色」って読めますか?

正解は「えんじいろ!」

でも読みにくいし、見慣れない漢字ですよね。

今回は「臙脂色」の語源や由来を中心に、

「本物のえんじ」「偽物のえんじ」についても

ご紹介します!

こんな人にオススメ!

➡︎日本画のえんじ色絵具とは?昔は「綿」だった!狩野派の伝統技法を解説

Contents

えんじ色の色味と歴史ー日本伝統色としての魅力とは?

| 和名読み方 | えんじ |

| カラーコード | #AD3140 |

| RGB | (173, 49,64) |

| マンセル値 | 4.5R 4.0/10.0 |

臙脂色は「わずかに紫みのふかい赤」

と表記される色です。

燕支、燕脂、烟子等とも書きます。

1954-55年の調査では女性の好きな色の上位に

臙脂色が入っていました。

現在ではその人気は鮮やかな赤に代わられていますが、

起業や政治家のイメージカラーにおいて

非常に人気があります!

えんじ色とは?日本の伝統色が持つ意味とイメージを解説

日本の伝統色・えんじ色が象徴する知性と情熱のイメージ

https://www.photo-ac.com/main/detail/23746003#goog_rewarded

えんじ色には

堅実、伝統、知性、情熱のイメージがあります。

赤系の色ですが日本古来の色でもあり、

明度が低い落ち着いた色です。

そのため知性を感じさせつつも

情熱、熱意をイメージさせられます。

また、伝統的な安心感、堅実性のイメージもあります。

日本では早稲田大学のイメージカラーにも使われているよ!

えんじ色の高貴なイメージとは?伝統色としての歴史と由来高貴

また、えんじ色には高貴さのイメージもあります。

えんじ色の原料である紅花から採れる紅は、

作るのに手間がかかる上、褪色が激しい色でした。

そのため高貴な人しか着用できなかったのです。

古代中国で使われたえんじの化粧品も

身分が高い人しか使えないものでした。

身分の高い人しか着られない色だったんだ!

赤色が持つ血・活力・命のイメージーえんじ色の背景を探る

赤全般のイメージとして

血、活力のイメージもありますよね。

実際、紅花には血行を良くする効果があり、

婦人病系の漢方薬にも使われています。

赤全般のイメージとして、

血、活力、命、情熱、戦争などが挙げられます。

赤系の絵具は土や草、虫など広い材料から入手できたため、

様々な用途で使われました。

そのため、良いも悪いも多くのイメージが

付いたと考えられています。

えんじ色の意味と由来ー中国・燕支山に由来する伝統色

臙脂色って変わった漢字だね。

どんな意味があるの?

それは中国の地名です!

えんじ色の原料は三種あると言われています。

そのうちの一つであり、

「正しいえんじ」と言われるのが、

紅花から作られたもの!

そしてこの紅花の一大産地が、

中国の燕支山(臙脂山)だったのです!

えんし‐ざん【燕支山・臙脂山】

燕支山|コトバンク

中国甘粛省蘭州の北、張掖の東南にある山。匈奴の地にあって、漢の武帝の時、霍去病(かくきょへい)の河西征討で知られる。

藤田豊八という人が「史記」の記述を元に考えた説です。

産地の名前が色名になることはよくあることで、

- 辰砂(しんしゃ)=China

- 岱赭(たいしゃ)=代州

と同じ語源なんですね。

「バーントシェンナ」の「シェンナ」もイタリアのシエナが由来の色名だよ。

現代中国語ではえんじを胭脂と書きますが、これは口紅や頬紅を意味しています。

えんじ色の由来が二つ?燕国説と燕支山説を比較

えんじの由来は燕支山じゃなくて燕国らしいけど…?

その説に否定的な意見もあります。

馬縞が書いた『中華古今注』では

「紀元前2世紀の燕国が臙脂を作ったから臙脂」

と書かれています。

殷の紂王の時代から,ベニバナの汁を凝縮させて燕脂をつくることがはじまり,燕国から脂が産出するので燕脂という。

臙脂の再現に向けて

ですが、

- 他の歴史文書には

燕国周辺でえんじを作っていた記録がないこと - 中国の様々なことを解説した『古今注』の

「燕支」の項に書かれていないこと

から、一部では否定されています。

そのため現在支持されているのは

臙脂山の説だと言えます。

臙脂は元々化粧品のこと!

現代中国語で臙脂が頬紅を意味するように、

臙脂は元々化粧品として使われました。

紀元前2世紀ごろに中国にもたらされ、

高貴な身分の女性が化粧品として

使ったと言います。

えんじ色の原料まとめー虫製・紅花・蘇芳の違いを解説

「正しいえんじ」?

じゃあ、偽物もあるの?

偽物ではないですが、えんじ色の絵具の原料は、三種類あると言われています!

えんじ色の絵具は原料や作り方で

三種類に分類されます。

色が三種類ではなく、絵具の原料が三種類です。

虫奈良時代から使われた虫由来のえんじ色ー生臙脂(キエンジ)とは?

Sandeep HandaによるPixabayからの画像

インド、ミャンマーなどに生息するラックカイガラムシ。

この原料のえんじを「生臙脂(キエンジ)」といいます。

ラックカイガラムシを水やアルコールに浸して

色を抽出し、円形の綿に浸した、

綿状の絵具でした。

虫!?気持ち悪いよ!

と思うかもですが、

ラックカイガラムシは、かつては三大益虫と言われました。

工業製品に利用できる樹脂を分泌できたからです。

意外と身近な所に虫の成分が使われているんですね。

さて、この生臙脂ですが、

日本には奈良時代ごろから輸入されていました!

※7世紀説アリ

特に中国の江蘇省揚州産のものが高品質です。

円盤状の綿に染み込ませているのは

運送に適していたためです。

千年以上も前から使われてきたんだね!

コチニールカイガラムシとは違うの?

カイガラムシから採れる色と言えば、

カーマインがあります。

こちらの赤は南米の「コチニールカイガラムシ」

が持つ「コチニール色素」によるものです。

一方のラックカイガラムシは

「ラック色素」という別の色素を持ち、

コチニールよりも青みがある赤をしています。

日本伝統色・えんじ色の源流ー紅花から生まれた正臙脂

Julio César GarcíaによるPixabayからの画像

これが「正しいえんじ」、正臙脂(ショウエンジ)です。

紅花から色素を抽出して作ったえんじ。

それが「正臙脂(ショウエンジ)」です。

残念なことに現在では作り方が伝わっておらず、

古代の文献を元に研究が進められています。

紅花なのに黄色いよ!

これは紅花が赤と黄色の色素を持っているため。

以下の手順で赤い色素を抽出します。

- 紅花を水に浸して黄色の色素

「サフラワーイエロー」を除去する - 藁灰の灰汁で赤色の色素「カルタミン」を抽出

- ②に米酢や梅酢(烏梅)を入れる

こうすると

赤い色素が顔料化(塊化)して沈殿します。

これが本来のえんじなので正臙脂と言います。

紅花が中国の呉から日本に来たから「呉藍=くれない」と呼びました。

ただ、古代のえんじが紅花によるものかは

はっきりしていません。

紫草やオトギリソウという話もありました。

蘇芳のえんじ色とオトギリソウ説ー江戸時代の絵具事情を解説

Hands off my tags! Michael GaidaによるPixabayからの画像

蘇芳にミョウバンを入れた赤蘇芳も

江戸時代はえんじの一種類とされていました。

狩野派の絵画技法を書く『丹青指南』では

蘇芳に胡粉を入れて煮詰めた物を

「キエンジ(原文ママ)」として紹介しています。

また、江戸時代の農学者、

貝原益軒による『大和本草』にも

「蘇芳の煎じ汁に胡粉を混ぜて綿に塗った物」

が「生エンジ(原文ママ)」と書かれています。

キエンジ二つめ!?

しかし『大和本草』では、これは偽物であり、

本来はオトギリソウであったとしています。

でも、オトギリソウ説が正しいとは限りません。

まとめーえんじ色とは?意味・由来・歴史を徹底解説!【日本伝統色】

最後までお読み頂きありがとうございます!

以上がえんじ色の意味や由来、

えんじ色の絵具の原料の紹介でした!

最後の方は少し難しかったかもしれません。

ですが

- 歴史が古い絵具だからこそ、

由来も作り方もたくさん考えられた。 - 人々はキレイな赤色を作ろうと

色々な材料で実験してきた。

のではないでしょうか?

というわけで、皆さんもぜひ

えんじ色づくりの謎に挑戦してみて下さい!

色に関するオススメ書籍!

全頁フルカラーで色が分かる!

色の意味を完全網羅!

ファッションだけでなく

心にも作用する色を使いこなそう!

色の勉強を始めよう!

色を本格的に学ぶならコレ!

イラストの発注に、

お店の展示に、お絵描きに…

何にでも使える知識がここにある!

参考

・ラック染め

・ラック色素の色について

・コチニールとラックの違い

・臙脂の語源

・臙脂の語源その2

・シエナについて

・臙脂復活計画

・日本画用語事典

・日本画画材と技法の秘伝集

・色彩心理のすべてがわかる本

・日本色彩事典(絶版)

・色の名前はどこからきたか

・色の名前で読み解く日本史

前の記事はこちら!

⇒カーマイン(洋紅)色は原料も意味も虫だった!【日本の伝統色と絵具】

次の記事はこちら!

歴史が古く、人気も高い色なんだね!