- 金泥の発色が良くなる使い方を紹介!

- 箔からオリジナルの泥を作る方法!

こんにちは、日本画家の深町聡美です。

皆さんは金泥、使っていますか?

誰もが知っている日本の名画を彩ってきた金泥。

実は使い方にコツが要る画材なんです!

膠で溶いて混ぜただけではキレイな発色になりません。

正しい使い方を読んで、

あなたの作品をさらに美しくしませんか?

今回は

- 日本画の金泥の使い方

- オリジナル泥の作り方

を解説します。

最後まで読んで、

制作に役立てて頂ければ嬉しいです!

⇒金泥って知ってる?日本画で使われる輝く装飾の秘密と代替アイテム!

Contents

日本画の金泥とはどんなもの?

「金泥」ってなに?なんて読むの?

「きんでい・こんでい」と読みます!

「消し粉」「消」と呼ぶ事もあります!

金泥とは「きんでい」「こんでい」と読む、

非常に細かい金色の粉です!

原料は金箔!

金箔を細かい粉にしたのが金泥なのです!

箔ではなく金属の塊を細かくした物が「粉」(ふん)です。

金泥は日本画絵具と同じように

膠を混ぜて使うことが出来ます。

関東では「消し粉」(けしふん)とも呼ばれます。

日本画の金泥の色の種類はこんなに沢山!

箔は硫化や染色で色を変えることが出来る

でも金泥って金色しかないんでしょ?

僕はカラフルなのが好きだなあ。

一口に金泥、銀泥と言っても、

原料になる箔は多数の色があります。

そのため、意外にも

泥の色数はバラエティに富んでいます!

多数ある泥の中でいくつかの色をリストにしました。

ぜひチェックしてみて下さい!

純金が多い泥の色

| 1号色 | 純金97.66%,純銀1.35%、純銅097% |

| 2号色 | 純金96.72%,純銀2.60%、純銅0.67% |

| 3号色 | 純金95.79%,純銀3.53%、純銅0.67% |

| 4号色 | 純金94.43%,純銀4.90%、純銅0.66% |

金と他の金属を混ぜて作った色

| 純金泥 | 純金90%程度に純銀、純銅 | 焼色とも呼ばれる |

| 青金泥 | 金75%、銀25% | いろよし、常色(つねいろ)とも呼ばれる |

| 水金泥 | 金58.59%、銀41.4% | 定色(さだいろ)、水色とも呼ばれる |

| 白金泥 | プラチナ | |

| 純銀泥 | 銀 | |

| 仲色 | 純金と青金の間の色 | 今日では少ない |

銀を硫化させて作った色

| 薫銀泥1号 | 暗い暖色系の灰色 |

| 薫銀泥2号 | やや暗い暖色系の灰色 |

| 薫銀泥3号 | 暗い青緑 |

| 薫銀泥紺 | 暗い青色 |

| 薫銀泥紫 | 暗い赤紫 |

| 薫銀泥赤紫 | やや暗い赤紫 |

| 薫銀泥円子 | 銅のような赤茶 |

| 薫銀泥茶 | 山吹茶色 |

| 薫銀泥淡茶 | 黄色みのある明るい茶色 |

| 薫銀泥焦茶 | やや暗い茶色 |

金属の比率や硫化で、こんなに沢山の色が作れるんだね!

他にもラメ感がカッコいい、とてもカラフルな泥が開発されています!

さらに詳しく色を知りたい方はこちら!

それでは次の章で金泥の使い方を見てきましょう!

単に膠と混ぜるだけでは金の無駄遣い!

正しい使い方で鮮やかな金色を生み出して下さいね!

日本画の金泥の基本的な使い方

ここからは金泥の基本的な使い方を解説していきます!

まずは、

この五つの材料を用意します!

そして以下の手順で金泥を練り混ぜます。

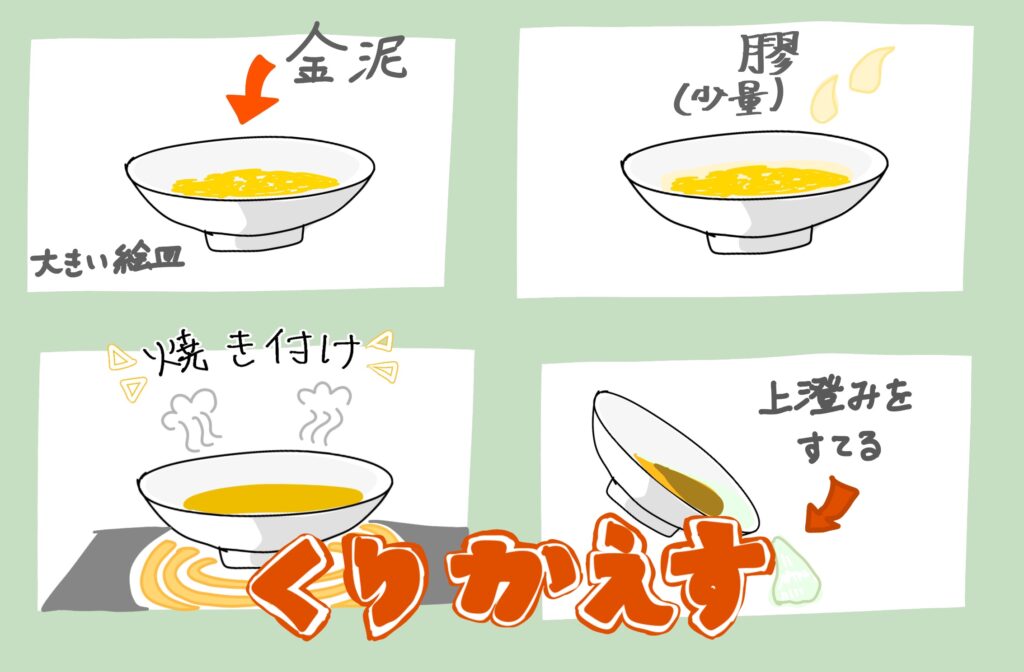

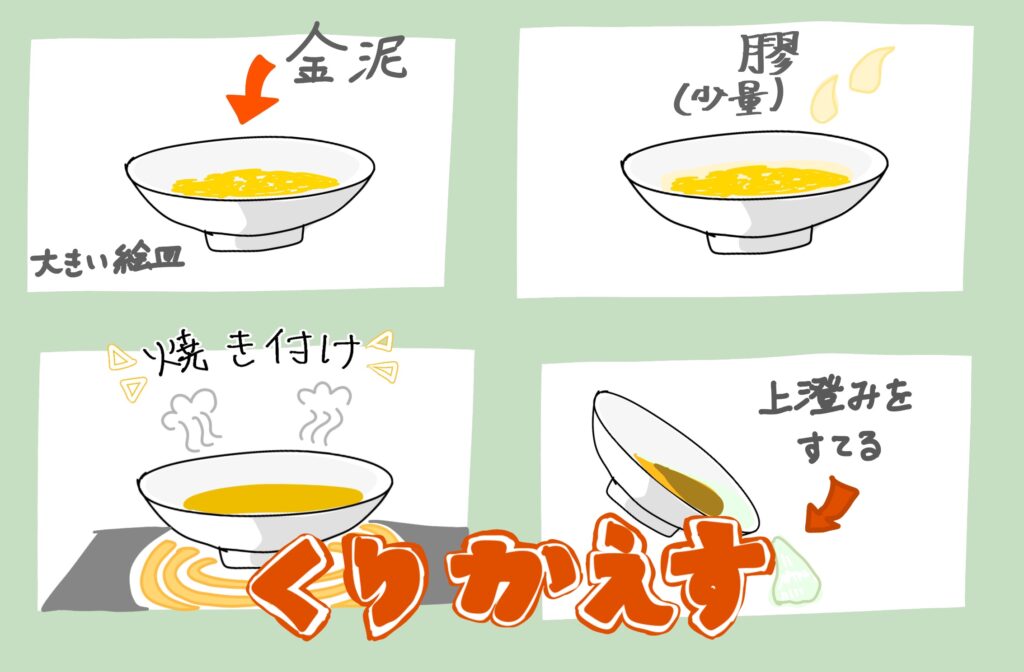

- 金泥を皿に入れる

- 薄い膠を入れて練る

- 焼き付けを行う

- ぬるま湯を入れて上澄みを捨てる

- ②~④を数回繰り返す

- 膠と水を混ぜて使う

具体的な手順を見てみよう!

①金泥を皿に入れる

まずは、絵皿に金泥を入れましょう。

こぼさないように気を付けて、

息を止めて慎重に行います!

②薄い膠を入れて練る

薄い膠を少量入れて練ります!

多すぎると次の工程に時間がかかります。

膠で金泥がじゅうぶんに湿る程度がベスト!

③焼き付けを行う

絵皿ごと保温トレイなどで加熱し、

干上がらせます。

これを焼き付けと言います。

④ぬるま湯を入れて上澄みを捨てる

焼き付けを行った皿を覚ました後、

ぬるま湯を入れます。

少し待って金泥が沈殿したら、

上澄を捨てます。

⑤②~④を数回繰り返す

2~4を、2,3回繰り返します。

何度も行うことで、

金泥の発色は良くなっていきます!

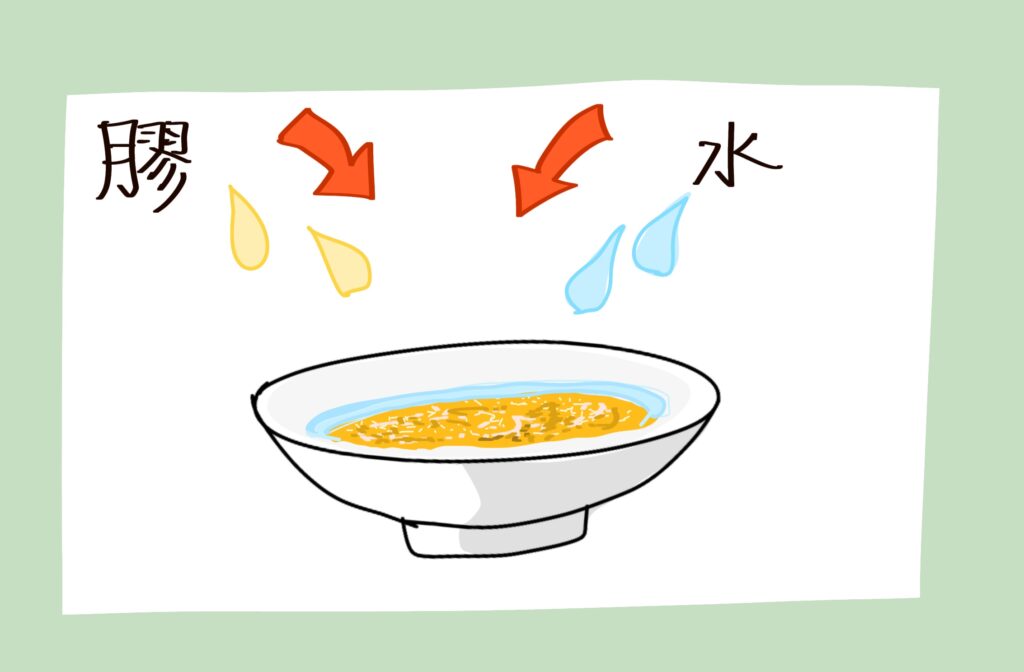

⑥膠と水を混ぜて使う

金泥の発色が良くなったら、

少量の薄い膠と水を混ぜて使います!

濃い膠では発色が悪くなってしまいますので

多少薄めの膠で溶きましょう。

出来上がった金泥は、通常の岩絵具と同様に

筆や刷毛ですくい取って使います。

あとは普通の日本画絵具と使い方は一緒なんだね!

金泥の使い方手順はほかにもあります!

金泥の使い方は、

今回紹介したやり方の外にもあります。

焼き付けを行ったり、膠で溶いたり、

おおよそは同じですが、やりやすそうな方で

やってみるのが良いですよ!

- 金泥を皿に入れる

- 薄い膠を少量ずつ入れて練る

- 絵皿ごと保温トレイなどで加熱し、焼き付ける

- 再び薄めの膠液を入れて練り混ぜる

- ぬるま湯を加えて良く練り混ぜる

- しばらく置き、上澄みを捨てる

- 少量の膠と水を入れよく混ぜて使う

好きな方で試してみてね!

狩野派はこうやっていた!昔の金泥の使い方!

コンロや保温トレイがない時代はどうやって泥を使っていたの?

それでは、狩野派の金泥の使い方を見ていきましょう!

- 絵皿にやや多めの膠を溶かす

- 乾いたら水をすくって湿らせる

- 皿を火であぶって練り混ぜる

- これを二、三回繰り返しよく混ぜる

- 充分に水を入れて溶いて使う

基本的な作り方は現代と同じですね!

金泥を作る絵皿は

「粗焼きで、なるべく大きい物」

と指定されていました。

ここからは、具体的な手順を見ていきます。

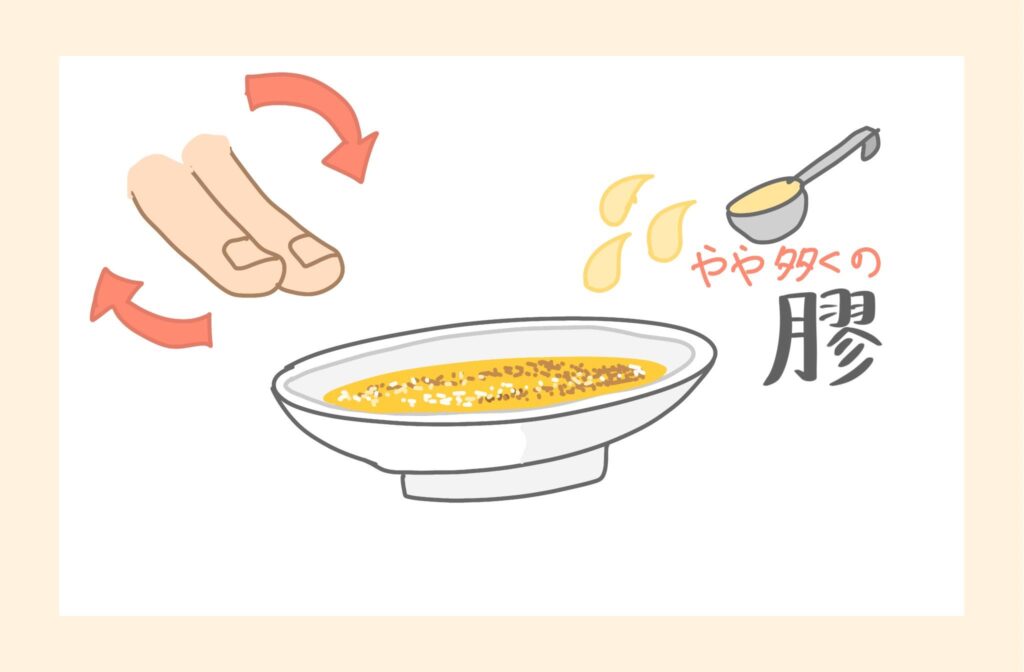

①絵皿にやや多めの膠で溶かす

まず「やや多くの膠で絵皿に溶かす」

必要があります!

現代では「少量の膠」でしたが、この頃は「やや多くの膠」という表現がされています。

そして、現代と同じく

絵皿に入れた金泥を中指と薬指で

丁寧に練り混ぜます。

②乾いたら水をすくって湿らせる

指で混ぜていると、摩擦熱で乾いてきます。

水が減ってきたら人差し指で水をすくい、

水を中指から伝い落とし、皿を湿らせます。

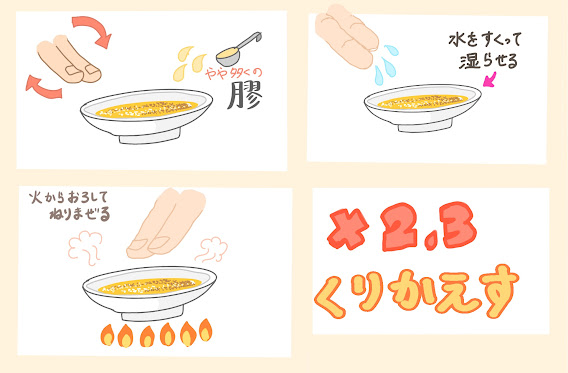

③皿を火であぶって練り混ぜる

充分に練り混ぜたら、皿を火で炙り

もう一度練り混ぜましょう。

皿が冷めてから練ってね!

④これを二、三回繰り返しよく混ぜる

①~④をを二度、三度と繰り返し、

さらによく練り混ぜましょう。

金泥が良く練り混ぜられ、発色が良くなります。

⑤充分に水を入れて溶いて使う

ちょうど良く練れたら、

先ほどのように人差し指で水をすくい、

中指から伝い落としつつ、

充分に水を注いで溶いて使います。

これで金泥が完成です!

以上が狩野派の金泥の使い方でした!

昔から変わらない使い方なんだね!

欲しい色がない!?金泥を自分で作る方法を伝授!

好きな色の箔はあるんだけど、泥は売っていないみたい。

それなら自分で泥を作ってみるのはどうでしょうか?

狩野派の技法書『丹青指南』では、

好きな色の箔で泥を作る方法が掲載されています!

この技法は箔を細かく解(ほぐ)して作るので

「箔解」(はくけし)と呼ばれています。

この章では自作の泥の作り方を、

現代語訳をしながら解説いたしますね!

手順は以下の通りです。

- 絵皿に大量の膠を入れる

- 火で温めて皿一面に膠を広げる

- 金箔を一枚入れて指で擦って細かくする

これを繰り返す - 乾いてきたら水を加え、火で温める

- 少量の膠を入れてさらに力を入れて練る

- 垢抜きを行う

- ①~⑥を三、四回繰り返す

まずは箔を用意しよう!

まずは原料となる箔を用意しましょう。

数種類の箔を混ぜて使ってもOKです!

オリジナルの泥を作ってみましょう!

50枚以上あると充分な泥がつくれますよ。

少ないと発色が悪くなるので、多めに用意しておくのがいいですね!

狩野派では、基本の色として「青金泥」を使っていました。

当時は、青金泥以外の泥は売られていなかったようです。

だから自分で箔をほぐして作っていたんだね!

①絵皿に大量の膠を入れる

まずは絵皿に多量の膠を入れます。

絵皿はできるだけ大きいものを使いましょう!

箔をたくさん入れるので小さいと溢れてしまいます。

かさが増えていくことを考えて、大きい絵皿を使うのが良いね。

②火で温めて皿一面に膠を広げる

火で温めて動かしゆすり、膠を皿一面に広げるように流します。

現代では保温トレイやコンロなどを使いましょう。

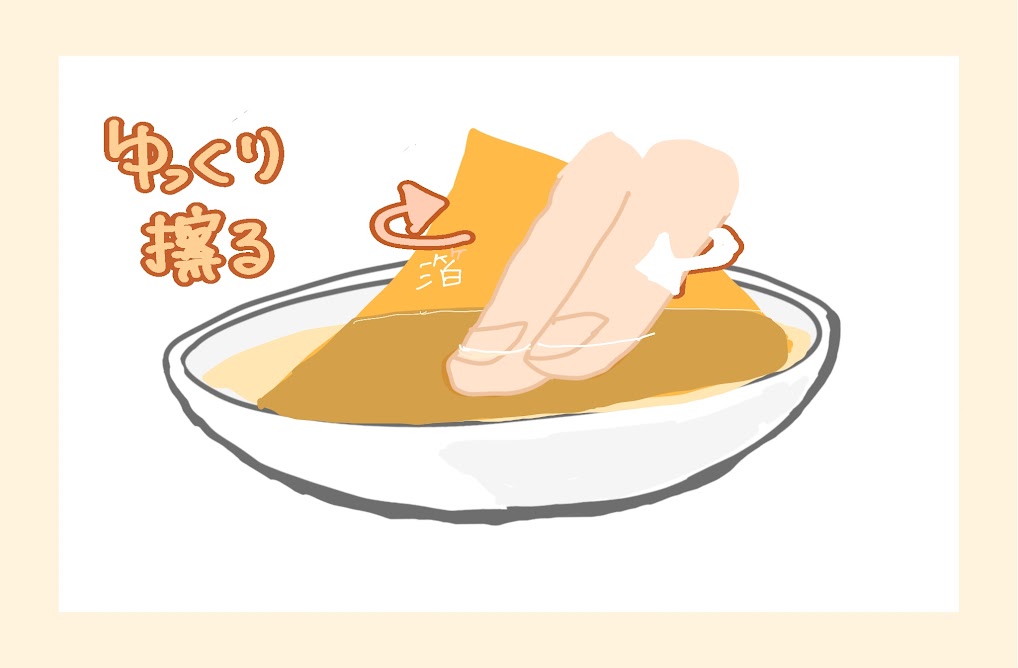

③金箔を一枚入れて指で擦って細かくする

箔を一枚取って皿に入れ、それを中指と薬指でゆっくり擦ります。

この際、小指を使っても構いません。

すると箔は細かいきれぎれの破片になります。

さらに、もう一枚の箔を取ってその上に置き、

同様に数回擦ります。

④乾いてきたら水を加え、火で温める

指で擦っていると摩擦熱で水が乾いてきます。

皿に水を入れ、また火で温めましょう。

⑤少量の膠を入れてさらに力を入れて練る

④の皿に少し膠を入れて、二、三回練ります。

そして指に強く力を入れて、更によく練ります。

箔片が徐々に粗い粉となったら、第一回目の箔解が終了です。

細かくなるまで指で擦るということだね!

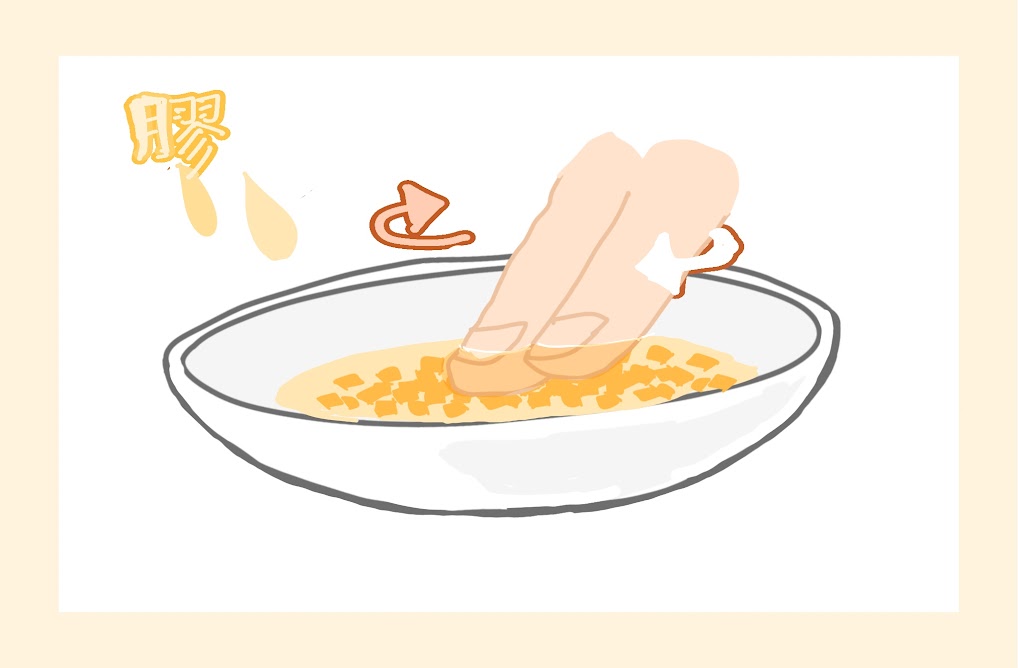

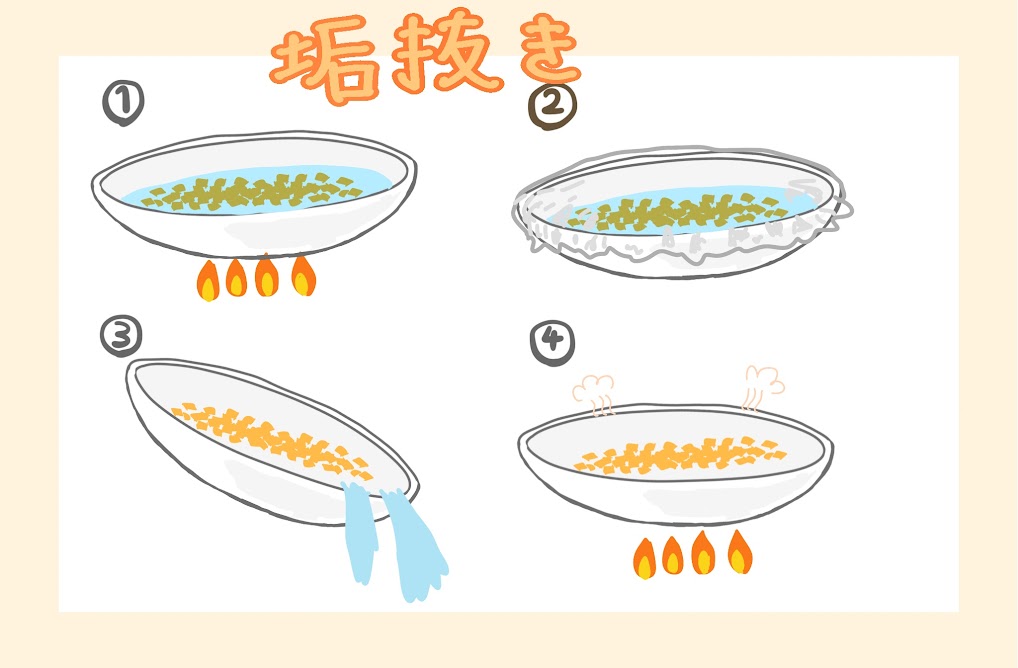

⑥垢抜きを行う

指で擦っていると、手の汚れで発色が落ちてしまいます。

そこで、「垢抜き」という方法で箔をきれいにしましょう!

指で摩擦した際に汚れた金色は、

垢を除去することで発色が回復します。

- 箔解をした皿に白湯か水を充分注ぐ

- それを火にかけて煮沸する

- 火からおろし、蓋をして一晩置く

- 皿の水を捨てる

- その皿を火にかけて乾かす

箔の油分を落として綺麗にするんですね。

⑦①~⑥を三、四回繰り返す

垢抜きをした後、再度皿を温めます。

そして、多量の膠を入れて、

4回ほど繰り返し擦りましょう。

2、3回で少し泥状になり、

3、4回でほぼ金泥を完成させられます。

まだ完全に金泥になっていないときは、

繰り返し擦って金泥を作り上げましょう!

注意

普通の金泥・銀泥でも、

箔が汚れることがあります。

その時はすぐに煮沸して

垢抜きをして下さい。

これでオリジナルカラーの金泥が出来上がりだ!

まとめー日本画の神髄を極める!金泥の使い方とオリジナル色の泥作り方法を完全解説

最後までお読み頂きありがとうございます!

今回は金泥の使い方と作り方を解説してきました。

- 金泥は焼き付けを行いながら何度も練って作る!

- 金箔からオリジナルの金泥を作ることが出来る!

金泥は膠と混ぜて

普通の日本画絵具のように使えます。

ですが、それでは良い発色は得られないのでしたね。

そのために「焼き付け」を行い、

何度も練る必要がありました。

また、泥は箔を使えば好きな色が作れました。

今回の記事が参考になれば嬉しいです。

みなさんもぜひ、

金泥を使って作品を作ってみて下さいね!

描いた作品は、SNSやコメントで見せてくれると嬉しいな!

泥の使い方はもちろん

日本画のすべてが分かる!

当ブログが現代語訳した日本画技法書も

よろしくお願いします!

金泥をもっと知りたいあなたへ!

⇒金泥って知ってる?日本画で使われる輝く装飾の秘密と代替アイテム!

前の記事はこちら!