こんにちは、日本画家の深町聡美です。

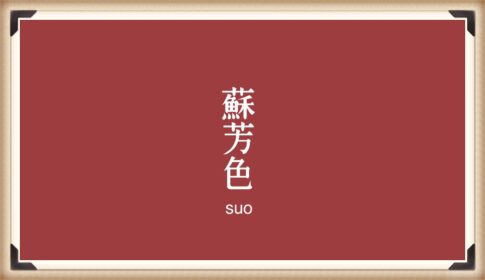

紺青。

落ち着いた渋い色でかっこいいですよね。

ですが、

古来の紺青は、群青と全く同じ成分でした!

結論から言うと、

古代の日本人は紺青の濃い青色に尊さを感じて、

特別視したのです!

今回は、そんな尊い青色「紺青」について

解説していきます!

Contents

日本の伝統色、紺青色とはどんな色?

| 和名読み方 | こんじょう |

| カラーコード | #102B62 |

| RGB | (16, 43,98) |

| マンセル値 | 5PB 3.0/4.0 |

| 英名 | ロイヤルブルー Royal Blue プルシャンブルー Prussian Blue |

紺青は「こんじょう」と読みます。

古くは金青とも表記されました。

「わずかに紫身の深い青」「わずかに紫みの暗い青」

とも表現される濃い青色です。

群青と同系統の色ですが、

より濃い青色をしているのが特徴です。

歴史が長い色で、

正倉院文書にもその名が見られました。

紺青は、群青よりも濃い青色なんだね!

紺青は英語でRoyal Blue!

紺青は、英語ではロイヤルブルーが近いでしょう。

ロイヤルブルーは1892年に

イギリス王室公式の色と定められた色です。

紫みのある青色は世界各地で、

「豪華な色」と考えられていました。

日本でも紺青は特別な青と考えられましたから、

単純な「ダークブルー」より、

色合いも意味も「ロイヤルブルー」の方が

適していると言えます。

参考:色の名前はどこからきたか

色味も意味も、ロイヤルブルーが近いんだね!

絵具の色では、プルシャンブルー(Prussian Blue)と呼ばれるのがメジャーですね。

紺青の意味は自尊心!

紺青は7月13日の誕生日色。

色言葉は「自尊心・滅私奉公・直観力」。

自然界の青と言えば空や海。

そこから青系の色は

神秘性・落ち着き等

の意味を持ちました。

渋くて落ち着いた紺青色は、

自らを律して社会に尽くす

という意味にふさわしいと言えます。

スピリチュアルにおいて、

紺色は「第六チャクラ」という

「直観力」を司る色とされています。

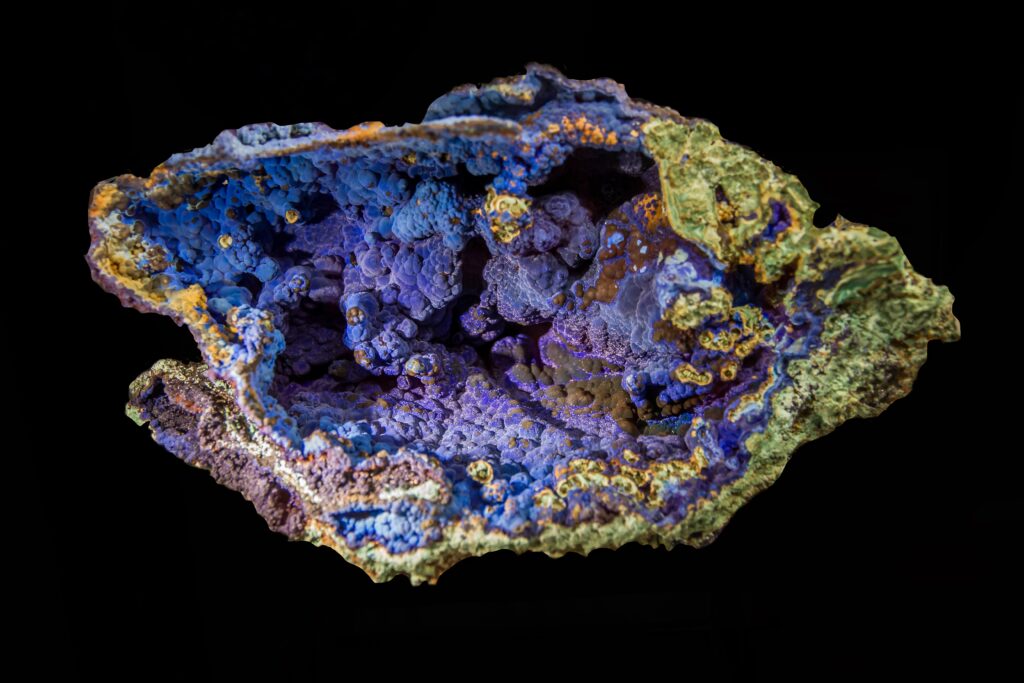

紺青の天然顔料は藍銅鉱という天然鉱石!

紺青の原料はなに?

日本画で使う天然の絵具では、藍銅鉱が原料です。

紺青の絵具は、「藍銅鉱」という天然石からできています。

よく似た「群青色」も同じ石からできています。

ただし、これは日本画絵具、

つまり日本古来の絵具のはなし。

多くの場合、人工顔料が原料となっています。

紺青(こんじょう)は、一般的には紫色を帯びた暗い青色のこと。

紺青(色)|wikipedia

この場合、色名はフェロシアン化第二鉄を主成分とする人工顔料紺青に由来しており、プルシアンブルー(プルシャンブルー、プラシャンブルー[注 1])と呼ばれるのも同じ色である。

紺青と群青の違いは「色の尊さ」にあり!

岩絵具の紺青と群青は同じ材料なんだ!

じゃあ何が違ったの?

紺青の方が色が濃いですね!

『図解 日本画用語事典』には

こう書かれています。

【紺青】

図解 日本画用語事典

群青の中で色が濃く、紺色に近い物

日本画絵具として違う点は、

色だけということですね!

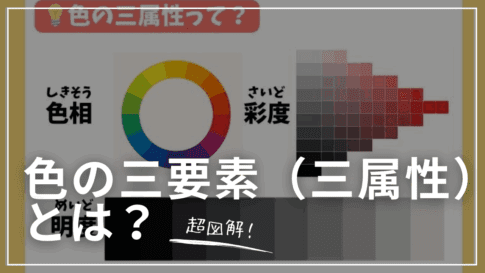

マンセル値で言うと以下の通り。

| 群青 | 7.5PB 3.5/10.5 |

| 紺青 | 5PB 3.0/4.0 |

(武井邦彦著|笠間書院|1973年)

紺青の方が、

わずかに紫みがあり、明度も彩度も低いです。

紺青は群青と同じ原料でも、

少し濃い青だったという訳ですね。

これが、なぜ別種の色とされたかは

『色の名前はどこからきたか』によると

「特に青みが強い物が尊ばれた」ためとしています。

群青の中でも、特に青味の強いものがもっとも貴ばれて、「紺青」といわれ、正に青の王者とされた。

『色の名前はどこからきたか』p.185

1987年に柳瀬徹夫氏によって行われた実験では、

鮮やかな青は世界で最も人気がある色でした!

青の中でも、濃い青は特別だったんだね!

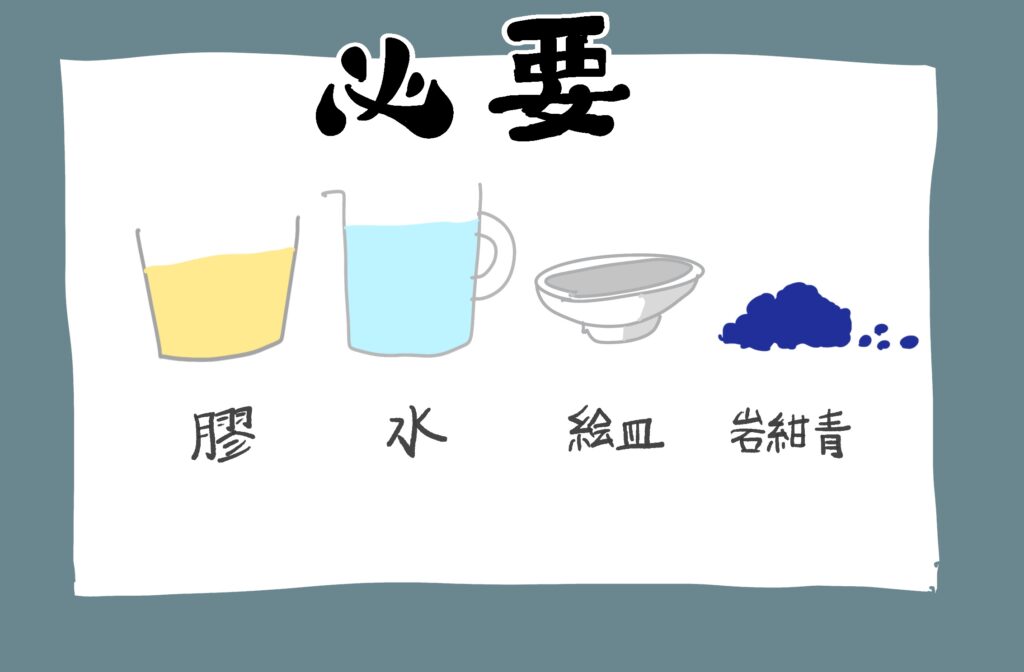

日本画の紺青色の使い方を図解しました!

伝統的な日本の紺青は、どうやって使っていたの?

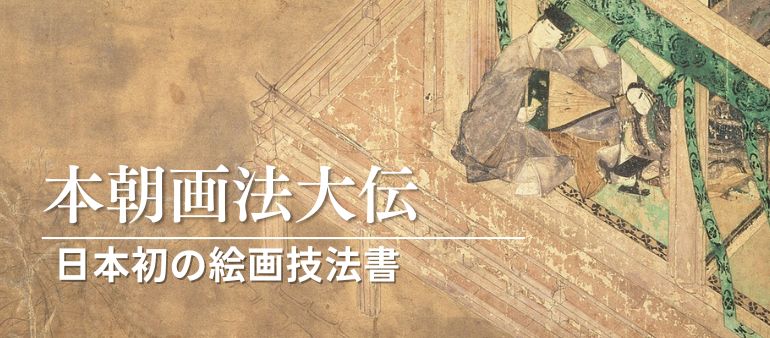

それでは狩野派の技法書、

「丹青指南」を元に使い方を確認してみましょう!

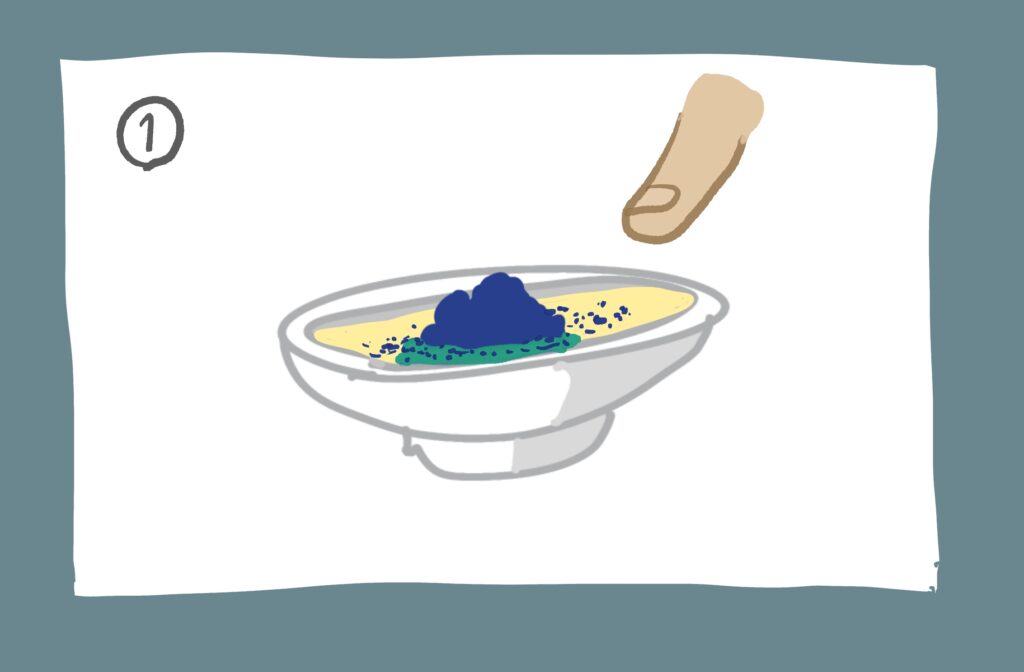

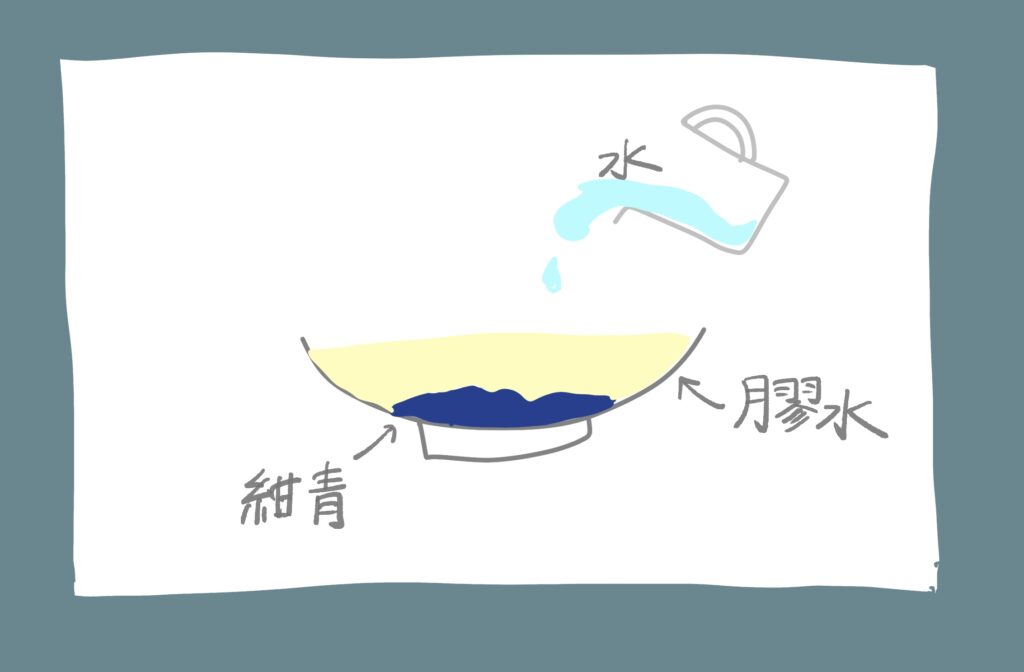

①膠をたくさん溶かして練る

まずは絵皿に多量の膠を溶かします。

その中に紺青の岩絵具を入れ、

指でよく練りましょう。

②水を入れて分離させる

膠とよく混ぜたら、

多めに水を注ぎます。

すると、紺青は全て下に沈んで膠水と完全に分離!

これを筆に付けて使いましょう!

③ムラなく塗ろう!

ムラなく塗るにはコツがあります!

紺青などの岩絵具をムラなく塗るには

以下の手順でやってみましょう!

- 初めは点々と並べるように塗る

- 次からは少し多く筆に付けて塗る

- さらに数回重ね塗りをする

この方法を試して、

ムラなく塗ってみましょう!

まとめー紺青色とはどんな色?群青と違うのは高貴さだった!【日本の伝統色】

以上、日本の伝統色「紺青」についてでした!

日本で伝統的に使われた

「紺青」(こんじょう)は、

群青と同じ「藍銅鉱」という石が原料でした。

ですが、その中で特に濃い青が

紺青として特別視され、尊ばれたのでしたね。

みなさんも、次に紺青を(プルシャンブルーも)

使う時は「すごい色だったんだ!」と思いながら

使ってみて下さいね!

すごい色だったんだ!

手軽に楽しむならこの絵具!

アクリルガッシュの和色シリーズには

紺青もあるんです!

手軽に和の色を楽しもう!

紺青はどうなるの!?

日本画家や漆職人が頑張ったり、

ゴッホが大変なことになるコナン映画。

紺青も大変なことになるのか!?

『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。

色の名前や使い方が細かく書かれた、

貴重な日本画の資料を

現代語訳+注釈つきでまとめました。

👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

同じような色なのに、どうして名前を変えたの?