こんにちは、日本画家の深町聡美です。

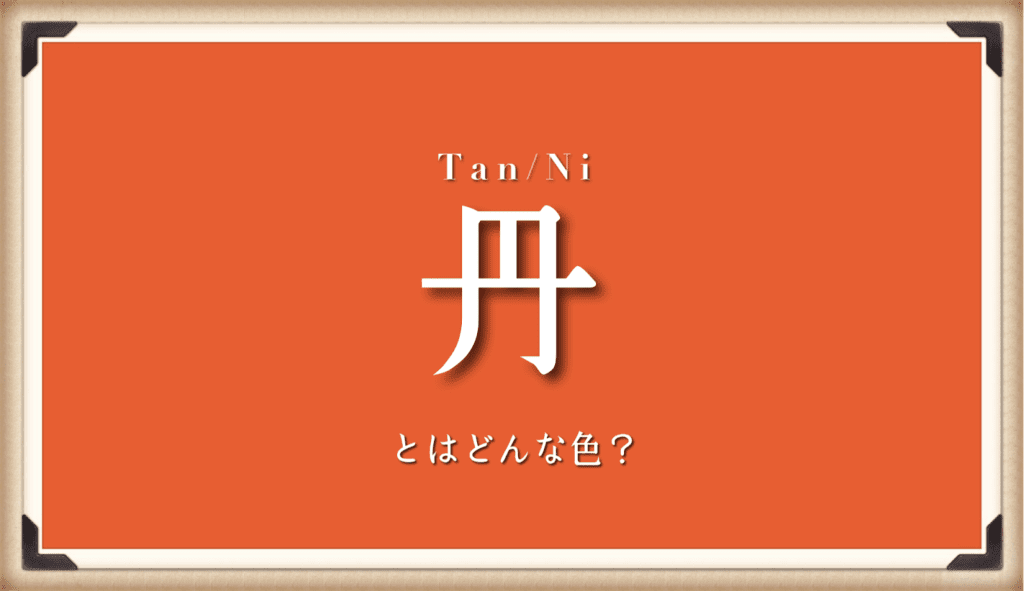

「丹」という色を知っていますか?

もしかしたら

「読めないよ~!」

という方もいるかもしれませんね!

今回は、

- 「丹」とは一体どんな色なのか?

- 日本画絵具の丹の使い方とは?

を狩野派の日本画技法書からも引用して

解説していきます!

結論から言うと、

丹とは黄色みを帯びた赤色、

つまり神社の鳥居に近い色を言います。

日本画絵具の丹は鉛で出来ていて

扱いにコツが要ります!

ではそんな美しい丹色は

どのようなシーンで使われているのでしょうか?

Contents

丹(たん)とはどんな色?

丹は「たん」「に」と読む、

黄色みを帯びた赤色です。

「に」と読む時は「丹塗りの鳥居」

というような使い方をしますよね。

神社の楼閣や鳥居が赤いのも

「丹」色の絵具が使われているからです。

丹の顔料に虫害を防いだり、

錆止めや防腐の効果があるので

神社仏閣のありがたい建物に

使われているんですね!

「鳥居は水銀朱じゃないの?」

そう思ったあなたはとても勉強熱心!

鳥居は水銀朱だけでなく、

丹(酸化鉛)や弁柄(酸化鉄)の

朱色も使われています!

丹塗りは芥川龍之介の『羅生門』にも

登場しています。

広い門の下には、この男のほかに誰もいない。ただ、所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、蟋蟀が一匹とまっている。

羅生門/芥川龍之介

丹塗りが剥げていることで

荒廃した京の様子を表しています。

日本画絵具では「丹」は「たん」と読みます。

丹頂鶴(たんちょうづる)の丹ですね。

頭が赤い様子に「丹」という字を使っています。

- 丹とは黄色みを帯びた赤のこと

- 「たん」は丹頂鶴の頭の赤

- 「に」は丹塗りの赤

丹の意味は赤土のこと!

さて、ここで「丹」という言葉の

意味を見てみましょう。

① 硫黄と水銀の化合した赤土。辰砂(しんしゃ)。また、その色。に。

② 鉛に硫黄・硝石を加えて、焼いて製したもの。鉛の酸化物で鉛丹ともいう。黄色を帯びた赤色で、絵の具としまた、薬用とする。和泉国堺で産する長吉丹は上等とされた。

コトバンク

丹って赤土?辰砂?鉛の酸化物?

という感じですよね。

この理由は、

「昔は赤土は何でも丹だった!」

からです。

赤い顔料はいろいろありましたが

昔は厳密に呼び分けられていた訳ではなく

どれも丹と呼ばれていたんです。

- 赤土も辰砂も鉛丹も、区別されずに丹と呼ばれていた!

青丹よしの丹は土を意味し、

青土(青緑青/孔雀石等)を指している。

また、平城京の丹と山の緑の美しさを

指しているともいう。

それではここからは日本画絵具の

丹についてお話します!

丹の絵具は

一体どんな鉱物で出来ているのでしょうか?

日本画絵具の丹の特徴は鉛由来!

日本画絵具の丹は「鉛丹」とも言います。

主成分は四三酸化鉛【Pb3O4】。

金属鉛を400~500度で加熱し、

酸化させています。

ここまで書いたらお気づきと思いますが、

丹は鉛!

そう!毒性ゆえにあまり使われなくなった

鉛白と同じなのです!

ということで食べたり塗ったりはNG!

お子様が使うには不適切な絵具の一つです。

絵具としては水に混ざりにくく

沈殿しやすいという特性を持ちます。

そのため使用時には、後述する

「ちょっとした工夫」が必要です。

絵具の質や保存環境によっては

暗褐色や灰色へ変色する可能性があります。

このように扱いの難しい「丹」を

どうやって使うと良いのでしょうか?

日本画の丹の絵具はどうやって使うの?狩野派の伝統的使い方を解説!

日本画の丹の使い方①よく擦りつぶそう!

「丹」を日本画絵具として使う時には

以下の手順を踏みましょう。

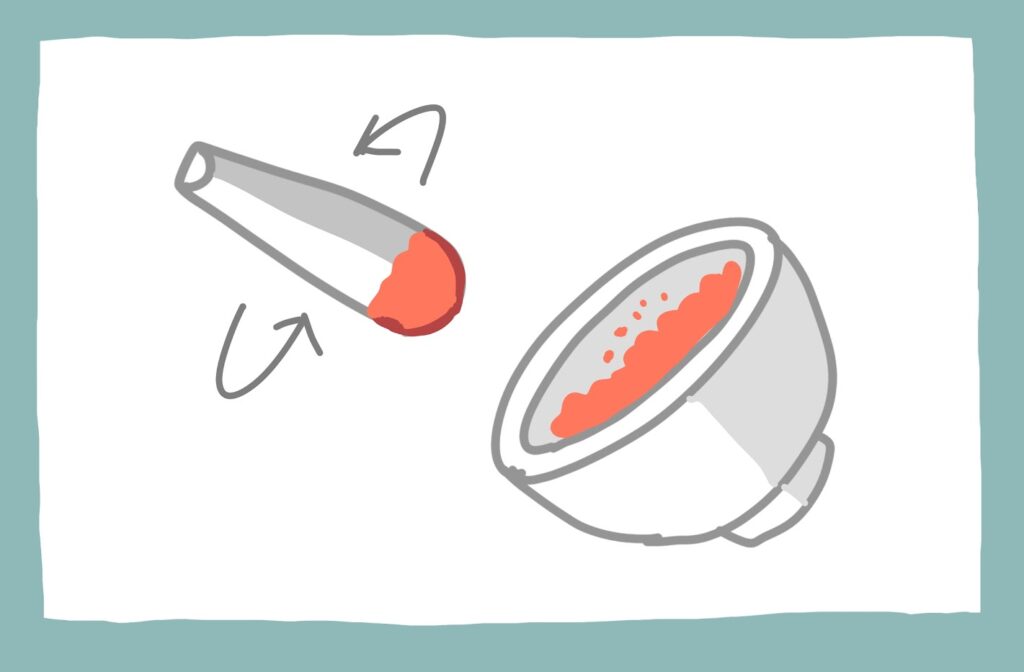

まずは乳鉢に入れて、乳棒で丁寧に粉状にします。

乳鉢の底に付着するくらい細かくしましょう。

日本画の丹の使い方②膠で溶こう!

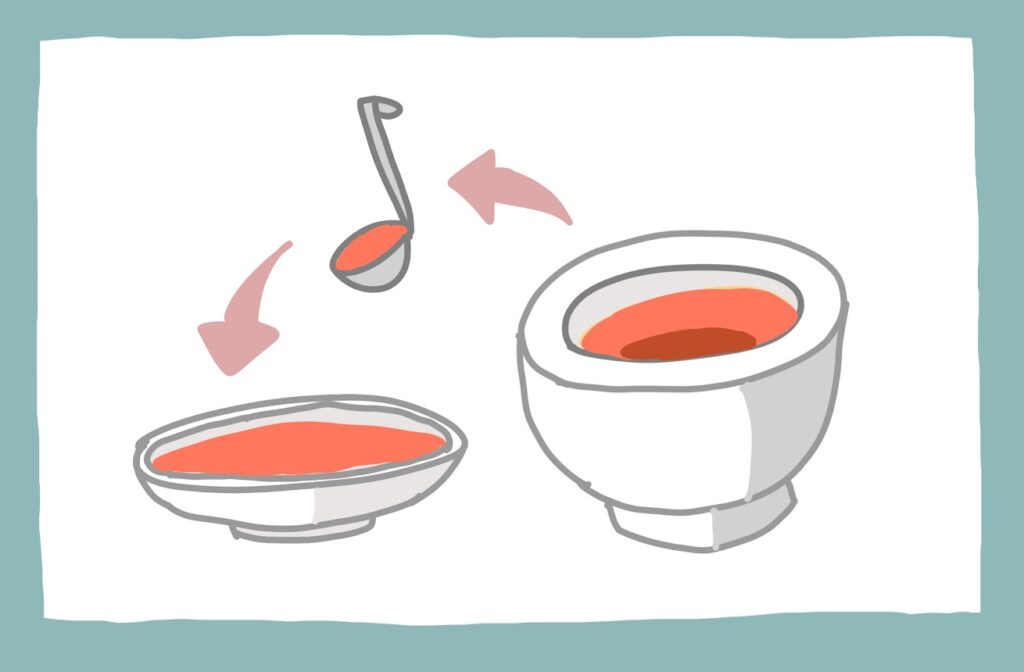

乳鉢の丹に、膠を入れて良く練ります。

混ぜにくい時はアルコールを入れてから

膠で溶きます。

丹の粉末全体にしっかり膠が付いたら

水を注いで溶きます。

日本画の丹の使い方③上澄みを絵皿に取り分けよう!

前述したように丹は沈みやすい顔料。

沈んだ顔料はそのままにして、

上澄みだけを絵の具皿に取り分けて使います!

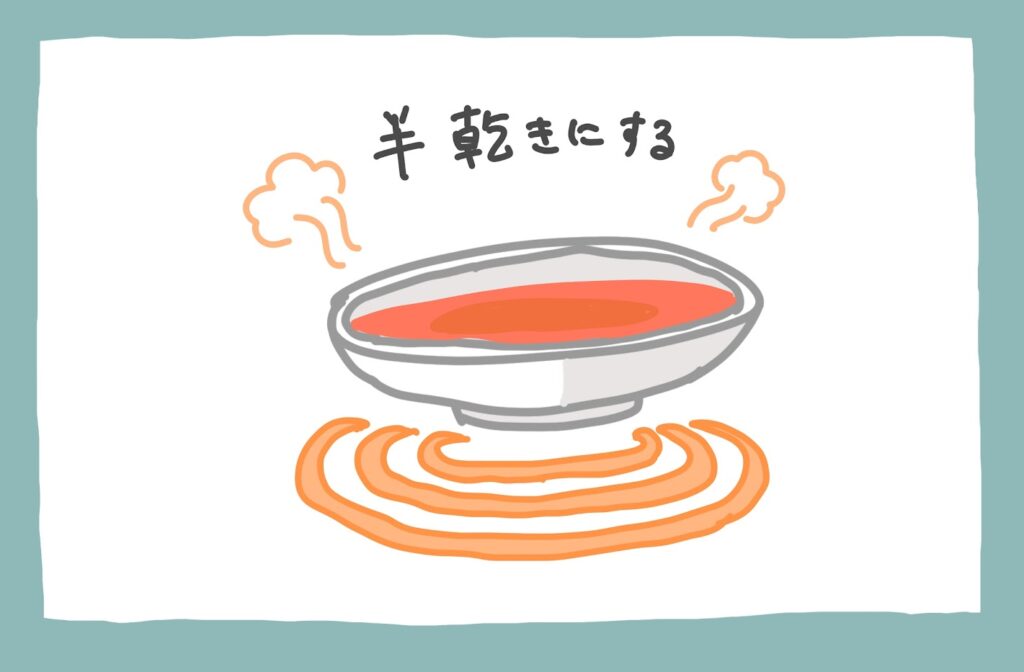

日本画の丹の使い方④皿を炙る!!

そして丹が入った絵の具皿を

弱火であぶって半乾きにします。

電熱器や保温トレイを活用します。

↑生産が終了してプレミアがついています。

たまにメルカリで見かけますので

その時はチャンス!

水銀が含まれる丹を使う時は

熱さないように!

毒ガスが発生する可能性があります。

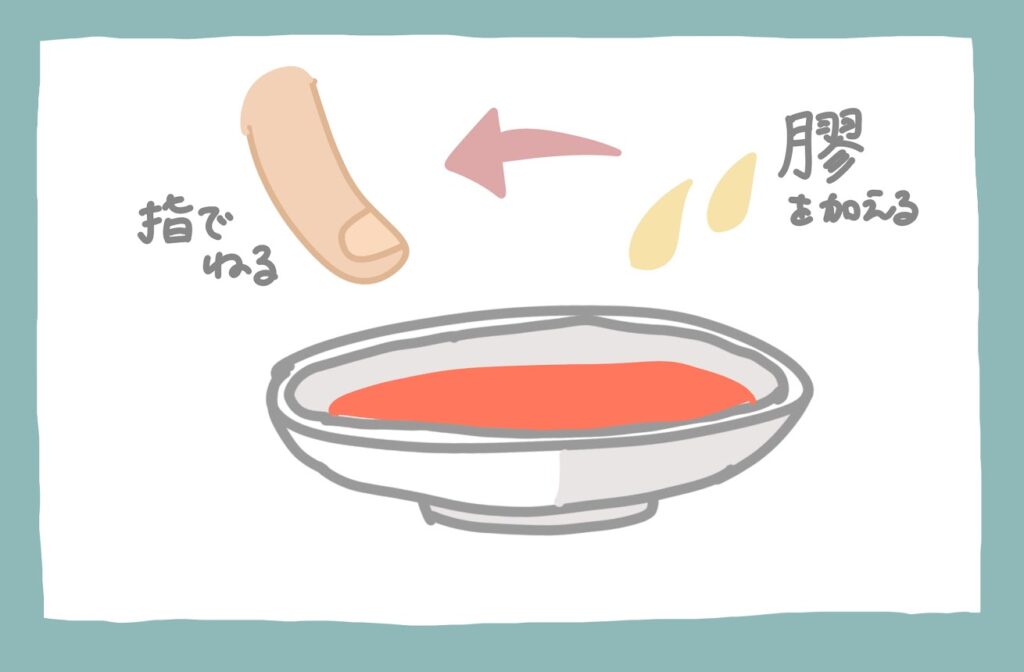

日本画の丹の使い方⑤また膠で溶こう!

炙って半乾きになった絵の具皿に、

少しの膠を入れ、それを指で練ります。

ほど良く練れたら丹の絵具が完成!

水で溶いて使います。

日本画の丹の注意点

胡粉を混ぜよう!

日本画の攻略本「丹青指南」には

丹を使うときは少しの胡粉を混ぜると良いと

書かれています。

胡粉を少量混ぜることで塗りやすくなり、

発色も良くなるためです。

乾いた丹は使えない!

そして、絵皿の丹は乾いたら

使うことができないと言われています。

絵皿に溶いた後に乾いてしまったら

残念ですがもう一度溶き直しましょう。

・胡粉を加える

・乾いたら溶き直す

この二つを覚えておこう!

まとめー【日本画絵具】丹の使い方

最後までお読み頂きありがとうございます。

丹とは、黄色みのある赤色の絵具でした。

日本画の絵具として使う時には

- 乳鉢で擦り潰す

- 膠で溶く

- 上澄みを絵皿に取り分ける

- 皿を炙る

- 膠で溶く

という手順が必要になります。

手間はかかりますが、

ぜひ日本古来の赤色絵具を使って下さいね!

色と日本画を学ぶにはこれがおススメ!

日本画をするなら必読の書!

日本画の技法が全て分かる!?

独学者には必須の技法書!

専門用語に戸惑うあなたへ

「習ってるんだけど

良く分からない…」

「この粉、なに?」

そんなあなたにおススメの写真付き用語集!

もっと色に詳しくなろう!

色の種類や色名の理由が

ちゃんとわかる!

学術的に色を学びたい方におすすめ!

色で心を操ろう!

色の力は未知数!

自分を変るのはもちろん

他人だって操れちゃう!?

世界で一番人気な色って!?

『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。

色の名前や使い方が細かく書かれた、

貴重な日本画の資料を

現代語訳+注釈つきでまとめました。

👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇

色のことをもっと知りたいときは?

⇒【危険】絵の具には毒性があるって本当!?【子供が食べても大丈夫?】

前の記事はこちら!

⇒【100均】ウォーターパレットの作り方!アクリル絵具を乾かさず使う!【ガッシュ】

次の記事はこちら!

丹は「たん」とも「に」とも読むんだね!