みなさん、日本画の「具」って知っていますか!?

日本画を習っていると、

日本画の絵具を「具(ぐ)にする」

とか、

「具絵具(ぐえのぐ)」

という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

今回の記事では

- 「具」という日本画用語の意味!

- 「具」の絵具の種類と混色方法

を、江戸末期の狩野派の技法書「丹青指南」を元に解説していきます!

より正確な情報はこちらの本でチェック!

Contents

- 1 日本画絵具の「具にする」とは?具は「胡粉を加える」という意味!

- 2 簡単に具にするなら吉祥の「具絵具」がオススメ!

- 3 「具」にして作る、日本画の絵具10選

- 3.1 藍の具(浅葱)は藍色と胡粉を混ぜた色!

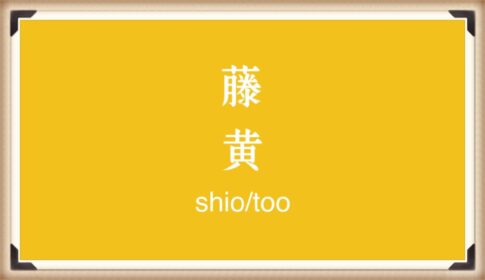

- 3.2 藤黄具(しおうのぐ)は黄色に胡粉を混ぜた色!

- 3.3 白緑具(びゃくろくのぐ)は青緑にごふんを足した色!弾きやすいから注意!

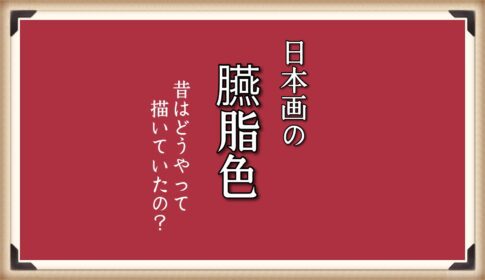

- 3.4 臙脂の具(えんじのぐ)は赤と胡粉を混ぜた、人間の肌の色!

- 3.5 「ウルミ」具は紫に胡粉を足した紫系の色!

- 3.6 具墨(ごずみ)墨の具(すみのぐ)とは墨に胡粉を足したやさしい黒

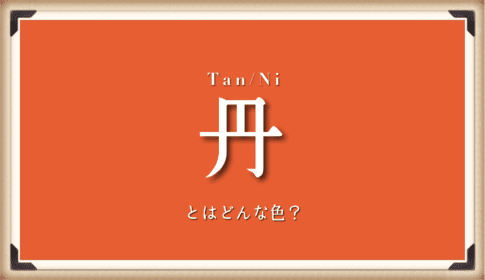

- 3.7 丹具(たんのぐ)、肉色(にくしき)は使い道たくさんの淡い赤!

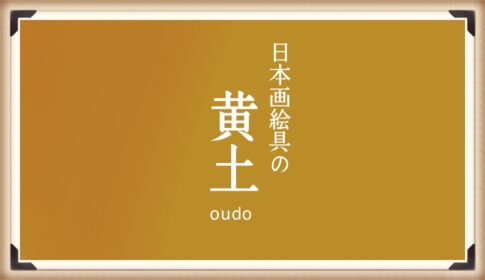

- 3.8 黄土具または鳥の具は黄土に胡粉を混ぜた色!比率で名前が変わります!

- 3.9 樹の具(きのぐ)は三色の色を混ぜた緑の絵具!

- 3.10 丹墨具(たんずみのぐ)は茶色系に胡粉を混ぜた器具を塗る色

- 4 まとめー日本画の「具にする」とは?胡粉を混ぜて作れる絵具10色を紹介!

日本画絵具の「具にする」とは?具は「胡粉を加える」という意味!

「具」ってどんな意味なの?

「加える」という意味です!

具絵具の「具」とは、もともと「加える、混ぜる」という意味があります。

日本画では「胡粉を加える」という意味で使われることが多いんです!

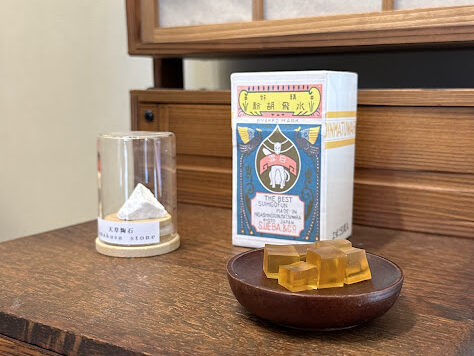

具絵具に混ぜる胡粉とはなに?貝で作った日本画の白絵具

胡粉とは日本画の白い絵具のこと!

イタボガキやホタテなどの貝殻を砕いて

風化させ、粉にしたものです!

上質なものは、胡粉独特の透明感があり、

明るく鮮やかな白色なんですよ!

販売されている状態では白い粉なので、

膠と練らないと使えません。

撮影:DARENIHO

この胡粉を絵具に加えることを

「具にする」と言います。

具にした絵具は

「〇〇具」と呼ばれることが多いです。

ですが、胡粉作りをマスターするのに10年かかるとも言われます。

そんなに難しいことできないよ!

でも大丈夫!

↓この記事を参考にすれば胡粉を自分で作れます!

👇胡粉の詳しい情報はこちらをご覧下さい!👇

⇒【日本画】胡粉の作り方とは?塗り方、使い方を解説!【丹青指南現代語訳】

それでもキレイな胡粉を作るのは大変です。

そこでおすすめなのがチューブ胡粉を使うこと!

チューブ胡粉を使おう!

それならチューブ胡粉を使うと簡単です!

チューブ胡粉は、

胡粉をチューブに入れた商品!

水彩絵具のように手軽に使える胡粉です!

自分で胡粉を作るより、

使い勝手も良く、発色も美しいです。

使う分だけ出せるので、腐らせる心配もありません。

具絵具を作るときだけでも使えて、手軽だね!

チューブ胡粉の使い方はこちら!

簡単に具にするなら吉祥の「具絵具」がオススメ!

最初から白っぽい絵具はないの?

吉祥から「具絵具」というシリーズが出ています!

日本画プレイヤーならお馴染みの

「吉祥」さんから、「具絵具」という商品が出ています。

こちらは胡粉をベースに顔料を混ぜた絵具!

そのため、白っぽい、ペールトーンの色味が特徴です。

通常の水干絵具にも白っぽい色はありますが、

さらに多彩な色となっています!

単色販売とセット販売があるんだね。

使い方は水干絵具と同じです。

吉祥さんの使い方動画を参考にして下さいね!

「具」にして作る、日本画の絵具10選

チューブ絵具も用意したし、自分で具絵具を作ってみるよ!

ここからは丹青指南に載っている、具絵具10種のレシピを紹介します!

ですが紹介前に注意点!

江戸時代末期の狩野派の指南書、

「丹青指南」には混色比率が書かれていません!

その理由は以下の通り。

この混合絵具は、全種の混色比率が一様に同じではない。

丹青指南

〜混ぜる色料の量に差があるのは、

その図柄(描くもの)によって違う色が必要なためである。

そのため、それらの割合を記す方法がない。

つまり、

描くもの(モチーフ)によって適した比率が違う。

だから説明できないということ!

そのため、必要に応じて胡粉や絵具の量を

試して、調整しましょう!

混ぜる比率はケースバイケースなんだね!

胡粉を入れすぎると真っ白になってしまうので、少なめがオススメ!

ほんの少し筆先にとって加えるだけでいいでしょう。

具にした日本画絵具は再利用できない!

胡粉を入れて具にした絵具は、

乾いてしまったら再利用できません!

数日かけて使うときはフタをするなどして

乾燥を防ぎましょう!

藍の具(浅葱)は藍色と胡粉を混ぜた色!

- 藍汁

- 胡粉

藍色と白を混ぜた感じだね!

「藍具(あいのぐ)」は、

別名「浅葱(あさぎ)」とも言います。

この絵具は藍汁に胡粉をまぜたもので、

さまざまなものに使われた絵具です。

- 日本、中国の男女の服

- 紫色の花の下絵塗り

- 素槍(すやり)の下塗り

素槍(すやり)って何!?

すやりとは、日本風の絵によく描かれる、

横から生えてるような雲的なものです。

「すやり雲」「すやり霞」

「槍霞」などとも言います。

余白や遠近感を出すための表現として

絵巻物や屏風などで用いられてきました。

現在でも「日本的な絵」の表現に使われていますよね。

藍色はこちら!

⇒【日本画】棒絵具とは?棒絵具と藍棒の使い方を解説!【藍色染料も!】

藤黄具(しおうのぐ)は黄色に胡粉を混ぜた色!

- 藤黄

- 胡粉

現代では黄色と白だね!

「藤黄具」とは「しおうのぐ」と読み、

胡粉に藤黄を混ぜたものです。

丹青指南では、

「隈取り」を弾くと、注意書きがあります。

- 日本、中国の男女の服

- 黄色の花の下絵塗り

藤黄の解説はこちら!

白緑具(びゃくろくのぐ)は青緑にごふんを足した色!弾きやすいから注意!

- 胡粉

- 白緑青

薄い青緑に白を足しているね。

「白緑具」は「びゃくろくのぐ」と読む

胡粉に白緑青を混ぜた絵具。

ただしこの絵の具も「藤黄具」と同様に、

隈取りをはじくので、膠の注ぎ方に注意します。

- 日本、中国の男女の服

- 白い花の下地

臙脂の具(えんじのぐ)は赤と胡粉を混ぜた、人間の肌の色!

- 胡粉

- 臙脂

今で言うと、赤に白だね!。

「臙脂具」は「えんじのぐ」と読む

胡粉に臙脂を混ぜた絵具です。

こちらも、花や衣服に使われたほか、

人物の肌の色にも使われています。

- 日本、中国の男女の服

- 紅色の花の下地

- 美人や子供の肌

臙脂の解説はこちら!

「ウルミ」具は紫に胡粉を足した紫系の色!

- 胡粉

- ウルミ

今で言うと、紫に白だね!。

「ウルミ具」は

藍色と臙脂を混ぜて作った「ウルミ」に

胡粉を混ぜた絵具です。

ウルミ自体が混色して作られた絵具となっています。

- 束帯の指貫

- 紫色の花の下地

- 中国人、日本人の服装

具墨(ごずみ)墨の具(すみのぐ)とは墨に胡粉を足したやさしい黒

- 胡粉

- 墨

今で言うと、黒に白だね!。

「墨具」は「すみのぐ」と読み、

別名「具墨」(ぐずみ・ごずみ)とも言います。

墨に少しの胡粉をを混ぜた絵具です。

こちらも、花や衣服に使われたほか、

人物の肌の色にも使われています。

- 束帯の黒袍の地色

(上から濃い墨で紋を描くと光沢が出る) - しわがある烏帽子

丹具(たんのぐ)、肉色(にくしき)は使い道たくさんの淡い赤!

- 胡粉

- 丹

オレンジに白だね!。

この絵具は、胡粉と丹の混ぜる比率によって

名前が変わります。

胡粉が多くて白っぽいのを

「肉色」(にくしき)

丹が多くてオレンジが強いのを

「丹具」は「たんのぐ」といいます。

同じ色を混ぜていますが、

肉色と丹具では使い道が少し違います。

肉色

- 中国、日本の青年や子供の肌

- 家屋の柱、角材

丹具

- 日本および中国の男女の服

- 朱、丹で仕上げる花の下塗り

丹の解説はこちら!

黄土具または鳥の具は黄土に胡粉を混ぜた色!比率で名前が変わります!

- 胡粉

- 黄土

今で言うと、黄土色に白だね!。

この色も丹と同じく、

混ぜる比率によって名前と用途が変わります。

胡粉に混ぜた黄土が多いのは

「黄土具」といいます。

それよりも黄土が少ない物が

「鳥の具」です。

黄土具

- 日本、中国の男女の服

鳥の具

- 鳥類の下塗り

- 動物の下塗り

- 魚類の下塗り

- 家屋の仮敷の下塗り

ただし、

鶴、白鵬(はんかん)、白色の鳥には使わず、

最初から胡粉で塗ります。

黄土の解説はこちら!

樹の具(きのぐ)は三色の色を混ぜた緑の絵具!

- 胡粉

- 白緑青

- 墨

アップルグリーンに白と黒だね!。

「樹具」は「きのぐ」と読む

胡粉に白緑青、少量の墨を混ぜた絵具です。

その名の通り、日本画の樹木に使われた色です。

- 樹木の下塗り

(松の木以外)

節や、木肌のシワが少ない所には、

代赭+黄土+胡粉少々 を混ぜた色で樹具と隈合わせにして塗るそうです。

丹墨具(たんずみのぐ)は茶色系に胡粉を混ぜた器具を塗る色

- 胡粉

- 丹墨

今で言うと、茶色に白だね!。

「丹墨具」は「たんずみのぐ」と読む

胡粉に丹墨を混ぜた絵具です。

あらかじめ丹墨をつくっておき、

それに胡粉を混ぜましょう!

- 日本、中国の男女の服

- 器具のたぐい

丹墨の解説はこちら!

まとめー日本画の「具にする」とは?胡粉を混ぜて作れる絵具10色を紹介!

以上が、狩野派の指南書「丹青指南」に

掲載されている絵具の紹介でした!

今回は「具」、つまり胡粉を入れた絵具を

ピックアップしましたがいかがでしたか?

今まで、なんとな~く

胡粉を入れて白っぽい絵具を作っていた方も、

「これって…具にしている!?」

と思うと、今までと違った気持ちで描けますよね。

試していない色があれば、

ぜひ混色して作ってみて下さいね!

最後に、

より分かりやすい日本画の専門書をご紹介します!

本格的にやってい見たい方は、

ぜひお手に取り下さい!

日本画独学必見の良書

👉 この記事は『丹青指南』の内容をもとに、

日本画の「具絵具」について分かりやすく解説しています。

実際の原文や現代語訳の全文を

じっくり読みたい方は、

ぜひ以下の書籍をご覧ください!

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

結論から言うと、

日本画の「具」とは「胡粉を少し混ぜること」!