- 緑青は孔雀石(マラカイト)からできた色!

- 燕子花図屏風などで昔から使われてきた!

- 緑青は錆の成分だけど無毒!

- 宝石製じゃない緑青色の絵具もあるよ!

こんにちは、日本画家の深町聡美です。

皆さんは緑青色という色を知っていますか?

「緑青ってサビのことじゃないの?」

「毒があるって聞いたよ」

という方も多いのではないでしょうか?

ですが緑青色は日本で古くから使われてきた

歴史の長い絵具であり、

美しい宝石を原料にしている高価な色なんです!

今回は緑青色と緑青の絵具について

解説したいと思います!

Contents

緑青色はどんな色?読み方は「ろくしょういろ」!

| 和名読み方 | ろくしょういろ |

| カラーコード | #00AD53 |

| RGB | (0, 173,83) |

| マンセル値 | 3.5G 4.5/7.0 |

| 英名 | マラカイトグリーン(Malachite Green) |

| 誕生日色 | 5月2日 |

| 別名/類似色 | ときわ色、青竹色、木賊色(とくさいろ)、銅青 |

【別名/類似色について】

『日本色彩事典|武井邦彦』では「ときわ色=マラカイトグリーン」とされています。

緑青色って何て読むの?

「ろくしょういろ」と読みます!

緑青色は

「わずかに青みのにぶい緑、すなわち緑青のような色」

とも呼ばれる少し暗い緑色です。

後述しますが緑青色は

「マラカイト(孔雀石)を砕いて作った絵具」に由来します。

マラカイトとは↓のような緑色の天然石です。

マラカイトを砕いて作った緑青色の絵具は、

日本では飛鳥時代頃から建築物や絵画に使われてきました。

丹と並んで日本の最も古い色の一つです。

【日本の伝統色名】

日本の色名は、近い色でも

「絵具の色」と「染色の色」の、

二つの名前を持つことがあります。

緑青は染色ベースの伝統色名では

「青竹色」「木賊色(とくさいろ)」

とも言われます。

典拠:色の名前はどこからきたか|福田邦夫p151

緑青色(ろくしょういろ)はマラカイト(孔雀石)を原料にした絵具の色で、歴史が古い色だったんだね!

緑青とは銅にできたサビのこと!

皆さんは銅像を知っていますよね。

十円玉と同じ銅で出来ているのに、緑色なのは何故でしょうか?

これは、湿気と炭酸ガスにより、

茶色い銅の表面が緑色のサビで覆われたためです。

このサビのような物質を「緑青」と言います。

緑青色の語源はこれが由来なんですね!

銅にできる緑青は銅を保護する被膜になり、

健康に害を及ぼす物でもありません。

公園等の銅像も、経年変化で緑色になることを

見越して制作されています。

↑作られたばかりの銅像は金色に輝いている

銅にできる錆は酸化銅。

その酸化銅の上に形成される錆が緑青です。

同じ色、同じ銅に見られるものでも、異なる錆の場合もあります。

緑青にも耐食性があり銅を腐蝕から守る保護被膜として機能します。

真鍮は錆びる?|corbata pajarita

日本では銅の緑青は猛毒だと考えられてきたけど、実はそうでもないんだって!

ただし後述する「花緑青」「唐緑青」はヒ素を含む猛毒です。

緑青色の絵具の材料はマラカイト(孔雀石)という宝石!

じゃあ緑青色の絵具の原料は、銅のサビなの?

緑青色の天然の材料は、マラカイトという宝石です!

緑青色の絵具は、「マラカイト」(孔雀石)

という美しい天然石から作られます。

もちろん、現在では天然石ではなく

化学的に色を作って原料にしていますが、

元来はマラカイトを砕いた砂粒を

絵具として使っていました。

日本では飛鳥時代ごろから使われていたと言います。

とても古くから世界中で使われていた絵具です。

マラカイトと一緒に産出される、

アズライトも絵具になります!

⇒アズライトを使った美しい岩絵具「群青色」の世界【日本の伝統色】

マラカイトを原料にした「岩緑青」という日本画絵具

マラカイトを原料にした緑青色の絵具は

「岩緑青」(または「天然 緑青」など)

と呼ばれ、日本画でも使われています。

岩緑青の主成分は塩基性炭酸銅[CuCO3 ・Cu(OH)2]

上の『燕子花図屏風』でも葉の部分に

岩緑青が使われているんですよ。

日本画で使う天然岩緑青は、

加熱することで黒く変色させることができます。

これを「焼き緑青」と呼び、

焼いていない緑青と混ぜて使うことで、

多彩な色合いを作れます。

日本画の天然岩絵具の緑青は、焼いて色を変えることも出来るんだね!

マラカイトから作った天然岩絵具の緑青です。

「天然」ではなく「新岩」の表記の緑青は

マラカイト製ではないので注意!

↑こちらは天然の孔雀石からできた緑青です

細かい緑青絵具は「白緑色」!

岩絵具は粒の細かさによって色が異なります。

粒子が細かいと白っぽくなっていくんですよ。

「粒子が細かくて白っぽい岩緑青」を「白緑(びゃくろく)」と呼ぶんだね。

岩緑青の中でも粒子が細かい絵具は

「白緑(びゃくろく)」と言います。

日本画で使う岩絵具は、

同じ絵具の名前でも粒子の細かさで

色が異なります。

例えば下の画像。

上段に「郡緑」という名前の絵具が並んでいます。

(下段の「岩白緑」は説明が長くなるので一旦スルーします)

影で分かりにくいですが、

左側の色が濃く鮮やかで、

右に行くほど薄く淡い色ですよね。

これは左側の「群緑」の方が粒子が大きく、

右側が粒子が細かいためです。

砂場の砂も、大きい粒だけ集めると茶色良く見えて、細かい粒だけだと白く見えるね!

このように「岩緑青」も粒子が大きいと

鮮やかで濃い色ですが、

粒が小さくなると、薄く淡くなります。

この粒が小さい岩緑青を「白緑」と呼ぶのです。

↓少し薄い色ですね。

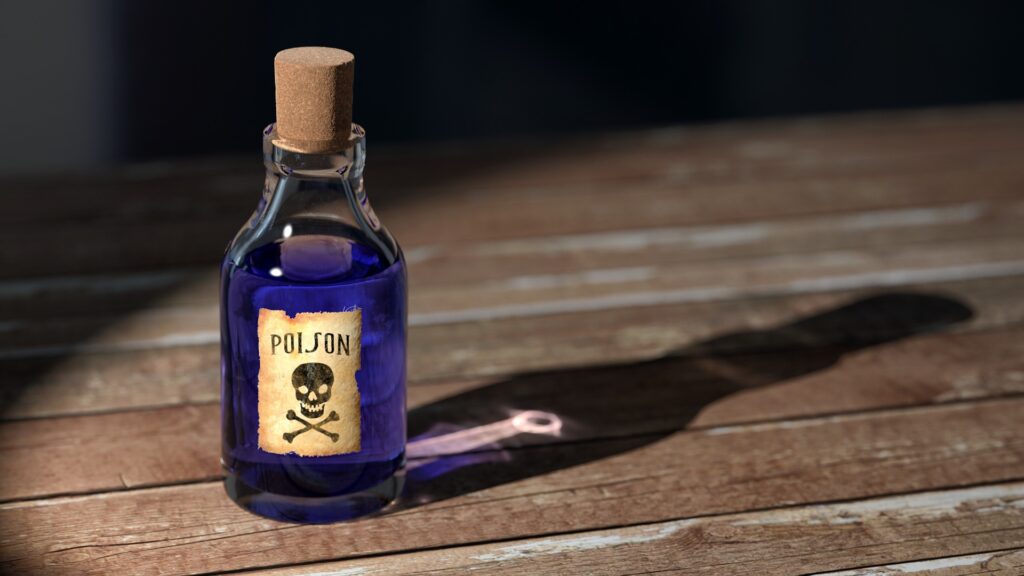

緑青色の絵具に毒性はある?

緑青は猛毒だって聞いたことあるけど、絵具の緑青も危険なの!?

現在の緑青色の絵具はほぼ安全です!

ですが、古い絵具には猛毒の物もあるので注意して下さい!

⇒【危険】絵の具には毒性があるって本当!?【子供が食べても大丈夫?】

上述した通り、日本では銅のサビである緑青は

有毒だと考えられてきました。

しかしこれは、現在では誤りであるとされています。

東京大学医学部教授の豊川行平が、1962年(昭和37年)から天然緑青を動物に経口投与する実験を3年がかりで行った結果、「恐ろしい猛毒という知識は間違いで、他の金属と比較して毒性は大差ない」と結論づけた。1974年(昭和49年)に東京大学教授の和田攻助が、塩基性炭酸銅と硫酸銅を用いた同じ実験を再度行った結果、前回の研究結果とほぼ一致し、さらに、成長率・生存率・妊娠・出産に影響する遺伝障害も、一切見当たらないことが確かめられた[6]。

緑青|wikipedia

ですが、明治大正に多用された人工顔料、

「花緑青」「唐緑青」は猛毒です。

(花緑、銅緑、奈良緑青とも)

※現在販売されている「花緑青」は安全な絵具です。

花緑青に色を似せて安全な成分で作られています。

「花緑青」「唐緑青」の主成分は

酢酸亜砒酸銅[Cu(CH3CO2)・3CuO(AsO2)2]。

ヒ素を含むため、吸うのも食べるのも超有毒!

そのため、現在は使われなくなった絵具で、

「花白緑」という名前の絵具でも

安全な成分で作られています。

「花白緑」という名前だけで怖がる必要はないんだね!

200年前の版画などが色鮮やかなのは、毒性を考慮せずに絵の具を使用したからとアンティークプリントのショップオーナーに聞きました。家庭でも古いストックの絵の具は気をつけた方がいいと思います。

— 三反栄治 (@EijiSantan) June 5, 2022

緑青色の絵具は忠臣蔵の”あの場所”にも使われていた!

緑青色の絵具は何を描くのに使われたの?

忠臣蔵で有名な、江戸城の「松の廊下」にも使われました!

さて、古くから使われた絵具「岩緑青」は

何を描くのに使われていたのでしょうか?

ここからは狩野派の技法書「丹青指南」を

紐解いて、岩緑青の使い道を調べます!

岩緑青は松を描くのに使われた!

粒の大きい岩緑青は松葉を塗るのに使われました!

粒が大きい岩緑青の絵具は、

狩野派に好まれなかったらしく、

”緑青の中で最も色濃くて粒が荒いので

普通は使わない”

と記載されています。

しかし

- 松の廊下(江戸城)

- 能舞台の壁画

- 大和絵の松葉

には使っていました。

松葉の鮮やかな緑に最適な絵具だったんだ!

粒が細かい岩緑青は草木に多用されていた!

狩野派では、細かい岩緑青が草木の色として多用されていました!

ここからは岩緑青の粒子の大きさごとに、使われ方を紹介します!

- 室内の杉戸、壁画

- 神社仏閣の装飾画

青二番と呼ばれる「やや細かい岩緑青」は

絹や紙の類に描いた絵にはあまり使われませんでした。

しかし、室内の杉戸や壁画の類、

または神社仏閣などの装飾画等に多く使ったと言います。

- 日本、中国の男女の服装

- 諸々の器具

やや細かい岩緑青「小二番」は

中国や日本の人物の服装につかわれていました。

- 日本、中国の男女の服装

- 諸々の器具

- 全草木の葉の表側

細かい岩緑青である「青三番」のポイントは

全草木の葉の表側に使われていたこと!

狩野派風の絵を描くときには押さえておきたいですね!

丹青指南でも”粒子が細かく色相も良い”と

評判の絵具です。

- 日本、中国の男女の服装

- すだれの線条

- 大和絵の松の葉

- 淡く墨で描いた風景画の山や川

- 隈取

さらに細かい「白二番」も重要な色!

青三番で描いた葉の裏側は、

この白二番で塗っていたんですね!

葉の表側=粒が細かく鮮やかな緑青

葉の裏側=より細かく白っぽい緑青

と覚えておくと良いでしょう!

- 日本、中国の男女の服装

- 全草木の葉の裏面

- 草木の茎、蔓

- 牡丹菊のような大きな花の「しべ」

もっとも薄い緑青色である

「白緑」も重要な色です!

青二番と同様に葉の裏側に使ったほか

草木の茎や蔓、そして牡丹や菊のような

花にも使われていました。

牡丹、菊の描き方は以下の通り。

そのほか、牡丹菊のような、大きな花の「しべ」には、

丹青指南

この絵の具を塗った上に、胡粉で無数の細かい点を打つ。

その後、藤黄を塗って、完成させる。

細かい岩緑青や白緑は、草木に使われていたんだね!

日本画の絵具「岩緑青」の使い方

岩緑青の絵具ってどうやって使うの?

他の岩絵具と同じ溶かし方で大丈夫です!

日本画で使う岩絵具は、

簡単に言うとカラフルな砂粒です。

なので「展色剤」と呼ばれる糊成分に混ぜて使います。

以下の方法で展色剤と混ぜて使いましょう!

ただし、この白緑青、白二番、白群青のような粒が細かい種類には、

他の岩絵具より膠を減らして使うのが良い。

具体的な方法はこちらのページで紹介しています!

膠って何なの!?

簡単に使える膠ってないの!?

まとめー緑青色:孔雀石が生んだ美しい絵具を語る!【日本の伝統色】

以上、日本の伝統色「緑青色」についてお話ししました。

緑青色は、銅のサビによく似た色をしていますが、

原料はマラカイト(孔雀石)という宝石でした。

また、毒があると誤解されることもありますが、

現在販売されている絵具は無毒なので

安心して使って下さいね!

日本画では昔から使われており、

教科書に載っている有名な草木の絵は

ほとんど岩緑青が使われていると言っても

過言ではないかもしれません!

ぜひ、皆さんも日本のロマン色を

使って絵を描いてみて下さいね!

『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。

色の名前や使い方が細かく書かれた、

貴重な日本画の資料を

現代語訳+注釈つきでまとめました。

👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!