- 初心者にオススメの筆は運筆(付立筆)!

- とりあえず刷毛を一本買おう!

こんにちは、日本画家の深町聡美です。

2025/2/1に、福岡 山本文房堂さんで和筆の講座を受けてきました。

京都中里さんにお越し頂き、和筆についてみっちりレクチャー頂きました!

というわけで、今回の記事では、

- 中里さんに教えて頂いた情報と、商品ラインナップをもとに、

日本画の筆の種類を解説してきます!

日本画の筆といえば、則妙とか隈取とか意味不明な漢字。

「何が違うか分からない!」

「高いし、分からないから買うのはやめよう…」

となるのは勿体ない!

ぜひこちらの記事を読んで、

最初の一本を見つけてみて下さい!

Contents

平筆(ひらふで)|日本画筆の種類

平筆は先が広く、彩色筆より広い面積を塗れる筆です。

同じ面積を塗るのにも、ほかの筆よりムラができにくいのが特徴です。

絵刷毛(えばけ)【日本画の筆①】

材料:羊毛

絵刷毛は「絵具を均一に塗るための刷毛」!

絵具を幅広く均一に塗るために使われます。

日本画では岩絵具や水干絵具を均一に塗るのが難しく、

刷毛のコシや含みが最重要です。

羊毛の他にも、以下のような多彩な材料が使われます。

- 馬毛(特に夏毛)

:コシが強く広範囲を一気に塗れる。

粘度がある絵具も使いやすい - 羊毛(山羊毛)

:含みが良く柔らかい

透明感ある淡い表現、ぼかし向き

コントロールしにくい - 混毛(イタチ、狸、馬+山羊)

:馬毛のコシと山羊毛の含みを持つ

荒い岩絵具も塗りやすい

材料の羊の毛は、食用を再利用しているよ!

安心だね!

水刷毛(みずばけ)【日本画の筆②】

材料:羊毛

水刷毛は「水専用の刷毛」です!

日本画では水を扱う刷毛と、絵具を扱う刷毛は別物!

厳密に使い分けられるのです。

特に、

- 水張り(和紙をパネルに張る作業)

- 水張りテープの水付け

に使います。

水刷毛に使われている羊毛は水の含みが良く、とても柔らかです。

だから、和紙を傷めずに水を伸ばせるんです。

硬い刷毛で水張りをすると和紙が傷んでムラができやすくなるよ!

水刷毛は彩色刷毛として使うのはNG!

水刷毛に付いた糊等が彩色に悪影響を与えることも…

ドーサ刷毛/礬水刷毛【日本画の筆③】

材料:羊毛

ドーサ刷毛は、「ドーサ引き専用」の刷毛!

ドーサ(礬砂)とは、明礬と膠液を混ぜて作った滲み止め液です。

酸性であり、水を弾く特性から、いろいろな所で影響を及ぼします。

▶「いろいろな所」とは?

・和紙に塗った後、酸性を中和するために胡粉(アルカリ性)を塗る

・彩色筆でドーサを塗ると劣化や低彩度の原因となる

などがあります。

一番の特徴は、白木の柄への、耐水性の仕上げ。

明礬が根本に浸透して劣化が早まったり、

明礬を洗い流す際にお湯で劣化するのを防ぎます。

絵刷毛、水刷毛、ドーサ刷毛は一見するとほぼ違いがありません。

しかし、

結論:それぞれ使い分けないとダメ!

✅水(及び薄い膠液等)には水刷毛

✅絵具には絵刷毛

✅ドーサにはドーサ刷毛

このように使い分けなくてはいけません。

●水刷毛は柔らかすぎて彩色には不向きです。

フニャフニャとしてムラができやすいです。

また、糊などの不純物が彩色に影響します。

●ドーサ刷毛も、ドーサの成分が絵具を弾き、

着色には使えません。

●絵刷毛は均一に塗れるように作られています。

水を塗るだけにはもったいないですし、

糊や不純物が付いたら彩色には使えません。

兼用の刷毛も売っていますが、

用途は絞った方が良いですね。

でも「やるだけ」ならどの刷毛でも可能です。

ハードル高い時は、普通の和刷毛2~3本から試していいと思うよ!

まずはやってみるのが大事!

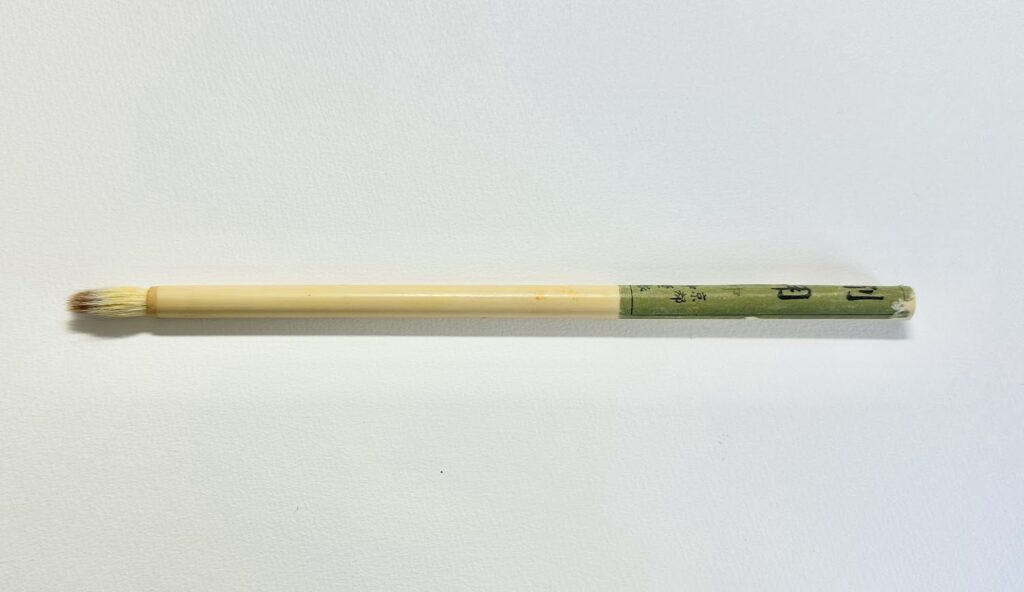

唐刷毛/空刷毛(からばけ)【日本画の筆④】

材料:山馬や豚毛

唐刷毛(からばけ)は「絵具を付けない刷毛」です!

✅乾く前に撫でてぼかす

✅ムラを整える

✅表面を掃く(余計な絵具を取る)

などの「調整」に用いる刷毛であり、

塗るための刷毛ではありません。

ゴシゴシ擦らず、軽く撫でるように使いましょう。

表面を掃くことで浮いた岩絵具などを取って、本来の色が見えるようになるよ。

「空⇒何もつけない刷毛」が語源とも言われています!

山馬刷毛(さんばばけ)【日本画の筆⑤】

材料:鹿毛

山馬刷毛はカスレ、ぼかしの表現に適している刷毛です!

山馬(サンバ―)という鹿を使った刷毛で、

この鹿は東南アジアに生息し、硬い毛質をしています。

鹿毛の特徴は、中が空洞で、切れやすいという事。

また、湿気や膠で劣化しやすいのも特徴です。

しかし、それが硬くしなやかなコシを生んでいます!

山鹿の毛を使っているため、

上述の唐刷毛のように使う画家さんもいます。

山馬は筆では一番硬い、芯の部分に使う事が多いんだ。

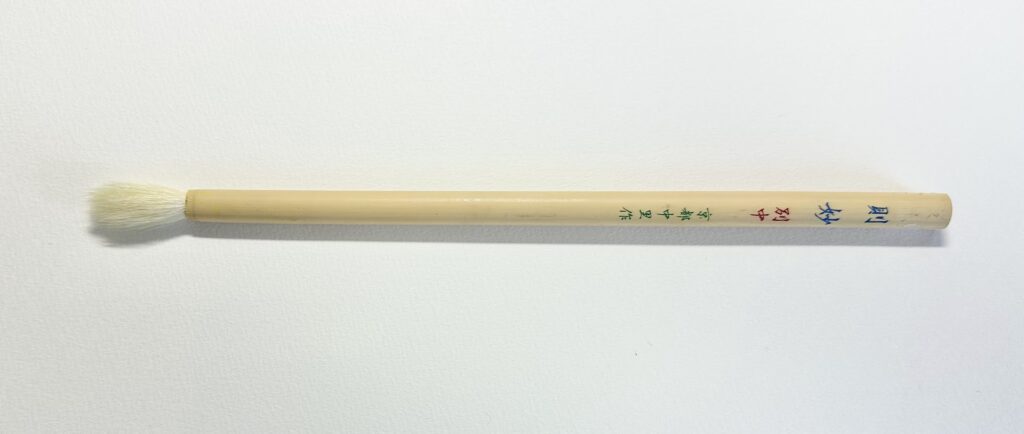

運筆(うんぴつ)/付立筆(つけたて)|日本画筆の種類

運筆とは「付立筆と同義の、万能筆」!

運筆とは通常、筆の運び方や筆致を指します。

しかし、日本画では「運筆」という種類の筆があるんです。

この「運筆」(付立筆)こそが全ての筆の始まり!

ここから様々な用途に合わせた筆が生まれました。

この運筆は「全ての始まり」と言うだけあり、

細い線から太い線まで、あらゆる表現が可能!

また、同じ「運筆」でも、毛の種類や組み合わせで

やわらかさやコシが変わります。

つまり、描きたい対象や表現で選べるという事ですね!

「付立」という日本画の技法もあるんだよ。

長流(ちょうりゅう)【日本画の筆⑥】

材料:黒狸毛(狸の背毛)、羊毛、鹿毛

長流は、運筆系の中でも特に穂先が長いもの。

水墨画によく使われる筆で、

筆運びを流麗に見せやすいのが特徴です。

あの有名な日本画家、川村玉堂先生が作った筆なんですよ!

「長く芳名を流す」から「長流」としたのだそう。

長い線を引くのにも適しているので、

髪の毛や柳等を描くのに適しています。

筆先が長いのでコントロールは難しめ!

優美な線にうってつけですね!

高山辰雄先生はこの筆で点描作品を作っていたんだ!

円山(まるやま)【日本画の筆⑦】

材料:黒狸毛、羊毛、馬毛、鹿毛

円山筆は写生や細密描写に適した筆!

円山とは皆さんご存じ、

円山応挙のこと!

円山応挙が繊細な描き込みをするため、好んで使った筆なんです。

そして、関西派の一派である、

円山派にも引き継がれ行きました。

全体的に硬めで操作がしやすいので、

- 輪郭線

- 鳥や植物などの細密描写

- 写生

など様々な場所で使えますよ!

ただそれでも穂は長め。

最初は扱いが難しいかもしれませんが、

慣れると様々な表現が可能です!

長流と同じく、線を引くのに長けているよ!

如水(じょすい)【日本画の筆⑧】

材料:羊毛

如水は柔らかい運筆です!

長流や円山と異なり、純羊毛。

その結果、しなやかな線が描けます。

水墨画でもよく用いられています。

一方、 硬い毛が含まれない分、コントロールは難しめと言われています。

羊毛なので色の含みは良いです。

骨書(こつがき)|日本画筆の種類

鹿骨書(しかこつがき)【日本画の筆⑨】

材料:イタチ毛

鹿骨書は、線描に適した筆です!

「鹿骨書」は「しかこつがき」と読みます。

この「骨書」とは輪郭線や線描を墨で描く工程のこと。

この、骨描きに適した、線引き用の筆なのです!

一見、面相筆のように見えますね。

しかし、

- 面相筆より穂が長いのが特徴。

これにより、たっぷり墨を含ませて描けるのです。

知恩院でも写経用にこれを使っているんだそうです!

書道にも適した筆なんだね!

削用(さくよう)【日本画の筆⑩】

材料:イタチ毛、紫毛、羊毛、鹿毛

削用筆は、線描きにも彩色にも使える両刀筆!

- 線描き:コシが強く強弱がつけやすい。

- 彩色:羊毛で絵具の含みが良い。

広い面の彩色やぼかしも可能。

穂先は上質なイタチ毛や白狸(狸の腹の毛)などで作られています。

ちなみに、材料の紫毛(しもう)は兎の毛のことだよ。

その使い勝手の良さから、ジブリでも使われています!

そして得應軒さんによると、この筆の生みの親は、橋本雅邦先生!

年、静嘉堂文庫美術館、東京-1024x452.jpg)

制作中に、使用中の筆の穂先の周りの毛を小刀で取り除いていたのが由来とされています。

橋本雅邦先生と得應軒さんがいないと、今のジブリの作品はなかったのかも!

則妙(そくみょう)【日本画の筆⑪】

材料:白猫毛、羊毛

即妙は線も色も向いている初心者向けの骨書筆!

穂先が長く、絵具を良く含みます。

柔らかい筆ですが

- 操作性◎

- 絵具の降りが◎

ということで、初心者にもオススメの筆です!

東京藝大の日本画専攻でも、

代々骨描き用としてオススメされています。

また、含みの良さから

彩色、線引き、どちらにも使える筆です!

藝大の知人は一発で線を決めず、何度か重ねたりして線を調整していました!

先端の命毛には、柔らかい玉毛(猫毛)が使用されています。

これにより、絵具を重ねても、下に塗った絵具が動かずに(取れずに)描けるのもメリット。

まとめると、

- 優美でふんわりとした上品な線を引くことが出来ます!

蒔絵筆にも使われるんだよ!

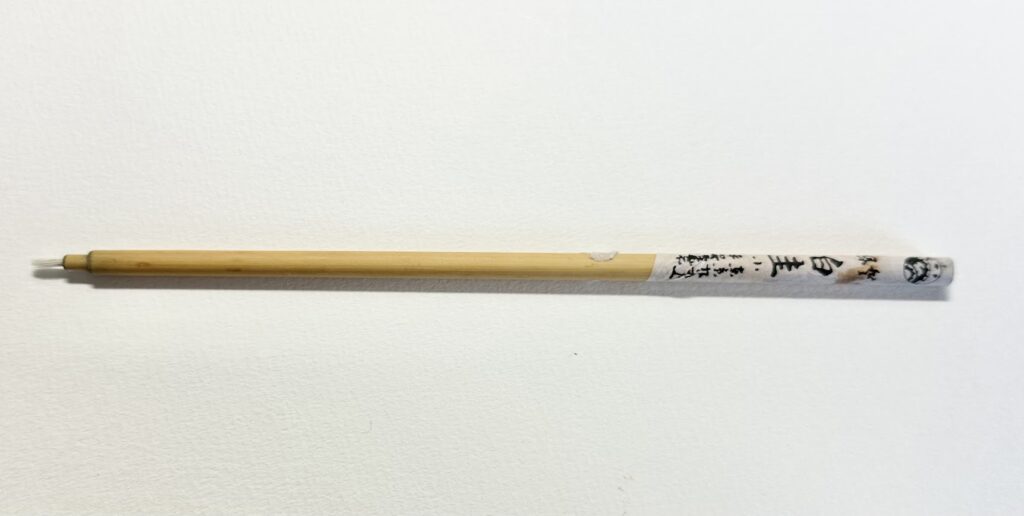

線描筆(せんびょうふで)【日本画の筆⑫】

材料:イタチ毛、馬毛

線描筆は、含みの良い極細の線用筆!

根本が膨らみ、筆先が細長い、

変な形の筆ですね!

ですが、この独特な形が

- 圧倒的に、永遠に線が引ける

という効果を生み出すのです!

太い根本に絵具を含むことが可能で、

そしてその絵具が筆先に降りることで、

絵具を継ぐことなく線を引き続けられるのです。

イタチ毛なのでコシが強いです。

細い線に向いているんだね!

彩色筆(さいしきふで)|日本画筆の種類

日本画の彩色筆は、彩色に特化した筆です。

- 丸く柔らかな毛質:

絵具の含みが良く、広い面積を扱える

広い面積を塗るために、

柔らかく太い形状をしています。

着色の他、

- ぼかし

- 濃淡の調整

にも使われます!

日本画だけでなく、水彩にも使われるよ!

京粋彩 彩色【日本画の筆⑬】

材料:羊尾

京粋彩は、山羊の尾の毛を使った含みの良い筆です。

羊毛の含みの良さはここでもお伝えしてきた通り!

特有の柔らかさと吸水性で、絵具をたっぷり含ませられます。

太くなりがちですが、柔らかな線を引くのにも適しています。

これ一本で応用が利くんだね!

夏毛彩色(なつげさいしき)【日本画の筆⑭】

材料:イタチ毛、馬毛、鹿毛

夏毛彩色は、シャープな着彩が可能な筆!

こちらは羊毛と違い、馬、鹿の夏毛を使った筆です。

硬めの質感なので、

✅絵具の含みは羊毛に劣る

✅筆先が効くので線やエッジが描ける

という特徴があります!

これにより、細部等の着色もやりやすいです。

細かい箇所のぼかしにも使えるよ!

硬めなので線を描くのにも向いています。

別品彩色(べっぴんさいしき)【日本画の筆⑮】

材料:黒狸毛、羊毛、馬毛、鹿毛

別品彩色は、筆先も使いやすい彩色筆です!

まさに、夏毛と羊毛のハイブリッド!

筆先には黒狸(狸の背中の毛)が使われていて、

筆先が非常に使いやすく工夫されています。

穂の芯にはコシを強くするために

- 狸毛、イタチ毛

- 鹿の夏毛

が使われています。

ですが、筆の上毛には羊毛が使われています。

つまり、

✅羊毛で絵具を多く含む

✅コントロールしやすい

✅細い線も描きやすい

便利な彩色筆なんです!

隈取筆(くまどりふで)|日本画筆の種類

材料:羊毛、馬毛、鹿毛

隈取筆は、日本画のぼかしをするための筆!

隈取とは日本画用語で「陰影」のこと。

この際に境界をぼかすのに使います。

上の写真では糊付けされて筆先が整っていますね。

ですが、隈取筆は筆先がまとまりません!

- 隈取筆➡ぼかし用の筆

筆先がまとまらないのが普通です。

つまり、一度使ってまとまらないからと言って

「私の使い方が悪かったのかしら…」

と悩む必要はないということです。

- 細筆(削用筆や面相筆など)で主線や塗りたい場所を彩色

- 隈取筆に水だけを含ませて、その周囲を軽くなぞる

- 絵具がにじみ、ふんわりとしたグラデーションができる

先がまとまらなくなった彩色筆で代用できるよ!

「暈し筆」(ぼかしふで)とも言います。

面相筆(めんそうふで)|日本画筆の種類

面相筆は、線描きに適した細筆です!

人物の顔を描く時に使われたのが語源されています。

日本画専用筆のような名前ですが、

🔵油絵のサイン

🔵油絵での細密描写

等にも使われています。

コリンスキー面相【日本画の筆⑰】

材料:コリンスキー毛

コリンスキー面相は、最上級の使い心地の面相筆!

コリンスキーとは、シベリアイタチの毛のことです。

✅絵具の含みが良い

✅しなやかでコシが強い

✅弾力が良い

✅獣毛の中では長持ちする

といいとこずくめ!

ただしネックとして

✖お値段の高さ

があります。

イタチの毛はシッポの真ん中部分からしか取れません。

しかもコリンスキーは産地が限定され、さらに希少なんです!

だから長かったり太かったりすると、値段が上がるんだね!

ただ、写実的な油絵を描く画家には愛用する方も多く、油絵でも必須の筆と言えます。

着色にも使用可能ということで、是非一本持っておきたいですね!

長峰面相(ちょうほうめんそう)【日本画の筆⑱】

材料:イタチ毛

長峰面相とは、とにかく細長い面相筆。

穂が長いのでコントロールしにくいです。

蒔絵の際に使用しましたが、繊細な強弱の線を引きやすい一方、

エッジのある線、細かい曲線は難しかったです。

太い物では着色に使えます。

太い物だと、使い心地が変わるかもしれません。

狼毫面相(ろうごうめんそう)【日本画の筆⑲】

材料:イタチ毛

狼毫面相はイタチの毛の面相筆!

「狼の毛!?」

という感じですが、実は狼毫とは黄イタチのこと!

普通にイタチの毛なのです。

コリンスキーより入手しやすく、

長峰より扱いやすい…

ということで、知らない内に入手している人も多いかもしれません。

- コシが強くコントロールしやすい

- 弾力があり線がブレない

- 細密描写向き

白狸面相(しろたぬきめんそう)【日本画の筆⑳】

材料:日本白狸毛(狸の腹毛)

白狸面相は、コシが強い面相筆!

コリンスキーほどの含みの良さ、しなやかさはないものの

コスパで考えたらベストな面相筆!

まさに万能型の面相筆です。

コシが強く硬い筆なので、

水彩の小作品などにも向いています!

ただしアクリル絵具との相性はイマイチとのこと…

迷ったらコレが良いね!

毛書筆(けがきふで)|日本画筆の種類

毛書筆とは、毛を描くための筆!

動物の毛などを一本一本描く際に使用します。

その筆先は面相よりも細長い!

まさに動物の繊細な線のための筆と言えます。

もちろん、毛以外の細密描写にも使えます!

白玉白桂(しらたまはっけい)【日本画の筆㉑】

材料:白猫毛

白玉白桂とは、やわらかい毛書筆!

白玉とは猫の毛のこと。

つまりフワフワの毛書筆なんです!

学童用にも使われている人気の筆で、

細かいところを描き込みやすいのが特徴です。

知人は模型の着色用に使っていました!

玉毛100%の欠点として挙げられているのが、

- 水を付けるとしぼむように細くなる

ということ。

穂先を使うのがコツとされています!

他にも毛書筆の種類はあるよ!

画材屋さんで探してみてね!

- 賀茂川毛書

- 金線毛書

- 版下八景

など

連筆(れんぴつ)|日本画筆の種類

羊毛連筆【日本画の筆㉒】

材料:羊毛

連筆とは、筆を束ねて刷毛にしたものです!

その独特な見た目にビックリするはず!

良質の羊毛の筆を束ねているので、お値段もビックリです。

それでも使われるのには理由があります。

- 刷毛とよりもムラや筆跡が残りにくい

- 柔らかく絵具が載る

- 下の絵具を動かさず(取れず)描ける

刷毛ではカスレてしまうところも、連筆なら水分多めに、ムラなく描けます。

ふわっとした塗り上がりになります。

かすれないので塗っていて気持ちが良いです!

その特性から、

彩色にも、ぼかしにも活用できます。

ちなみに、あの東山魁夷先生は、

三連筆を好んで使っていたそうです…!

これはあやかりたいものですね!

連筆は、中国では排筆と呼びます。

羊毛片羽連筆【日本画の筆㉓】

材料:羊毛

片羽連筆とは、立てて描く時の連筆です!

連筆が斜めにカットされていますね!

これにより、絵を立てて描く時に塗りやすいように工夫されているのです。

斜めカットの刷毛もあるし、難しい名前でも、ちょっと身近に感じるね!

まとめー日本画絵具の種類を知ればお気に入りの筆が見つかる!

以上、日本画筆の種類と解説でした。

日本画筆は、様々な用途に合わせて種類がわかれ、発展してきました。

そして大きく分けて以下の種類に分けられます。

- 刷毛/連筆

- 運筆(付立筆):万能の筆

- 骨書筆:輪郭線用の筆

- 彩色筆:着色用の筆

- 隈取筆:ぼかし用の筆

- 面相筆:線や面用の筆

- 毛書筆:超極細用の筆

もし、一本だけ選ぶとしたら、個人的には

✅則妙筆

✅運筆(付立筆)

をオススメします。

ここから用途に合わせて

面相筆、彩色筆、骨書筆…

と増やしていくのが良いでしょう。

最初は難しいと思っても、一つ一つ分類すれば意外と簡単でしたよね!

ぜひこの記事を参考にして、

お気に入りの一本を選んで下さいね!

ありがとうございました!

本日、特別講座『和筆に親しむ』を開催いたしました🙌

— 山本文房堂(非公式) 【6月9日から移転休業します!】 (@Ryohei_yama2um) February 1, 2025

日本画筆用というイメージが強い和筆

今回の講座で和筆は日本画に限らず水彩画やアクリル画等でも使えて、それぞれに魅力があることを改めて実感できました😲🎨

ご参加いただいた皆様、ご登壇いただいた中里様、ありがとうございました🙇 pic.twitter.com/YJ134BB6QX

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!