こんにちは、日本画家の深町聡美です。

「日本画」

と言われて思いつくものの一つが

「狩野派」ではないでしょうか?

何処かミステリアスで、隠された技術

……というイメージがありますが、

「これさえあれば日本画の絵具の扱いは完璧!」

というような、狩野派の技法書が現存しているのです。

今回は、その百年前に書かれた

伝統を伝える日本画技法書、

「丹青指南」を日本語訳していきます!

日本史の授業でも400年間登場していた「狩野派」!。

一体どんな技術があれば、

宮廷画家を何代も続けられるのでしょうか!?

丹青指南のまとめは画像をタップ!

Contents

狩野派の日本画技法書「丹青指南」とは?

丹青指南は、1926年に東京美術学校校友会が出版した狩野派の技法書!

東京藝術大学でも「幻の技法書」とされていた秘蔵の本なのです!

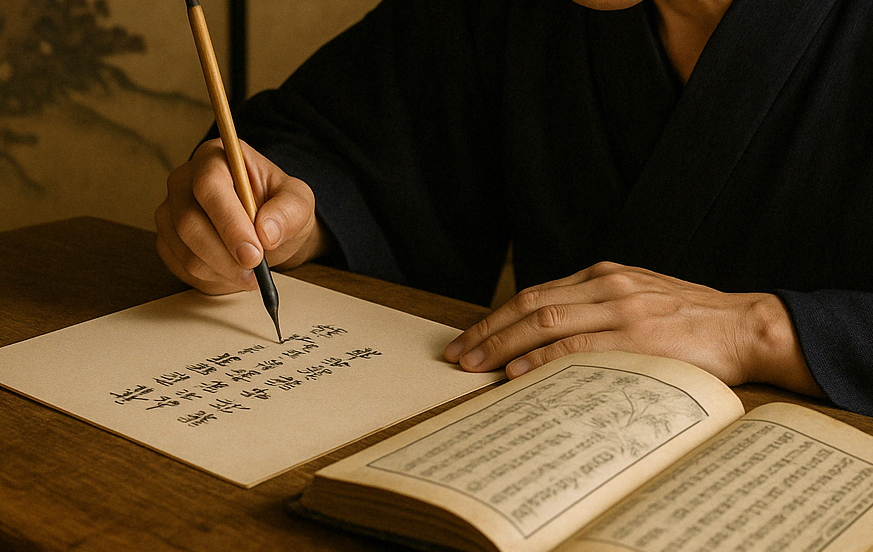

コピー機のない時代には、学生は手書きで全て写し取り、その本を大事にしてきました。

そして有名な日本画家も

この本を参考にして、作品を制作してきました。

日本藝術院の先生も「丹青指南は大事」と仰っていました。

この丹青指南の作者こそが、

狩野派の末裔「市川守静」という老人だったのです!

狩野派の日本画家、市川守静とは?

市川さんって何ものなの!?

東京藝大に現れた、狩野派の着色専門家です!

「丹青指南」執筆は、当時の東京美術学校長である正木直彦と、市川守静の出会いから始まりました。

市川氏は、狩野派秘伝の彩色法を継承してきた、

狩野派の中でもトップレベルの彩色専門家でした。

- 日常の作品の彩色

- 神社仏閣の殿堂の彩色

など様々な仕事をこなしてきました。

すごい人だったんだね!

そんな狩野派の画家が、わざわざ東京藝術大学に教えに来たのは、一体なぜだったんでしょうか?

いまの日本画は問題だらけ?狩野派の正しい日本画とは!

なんで狩野派の絵師が藝大に来たの?

日本画の未来を懸念したからです!

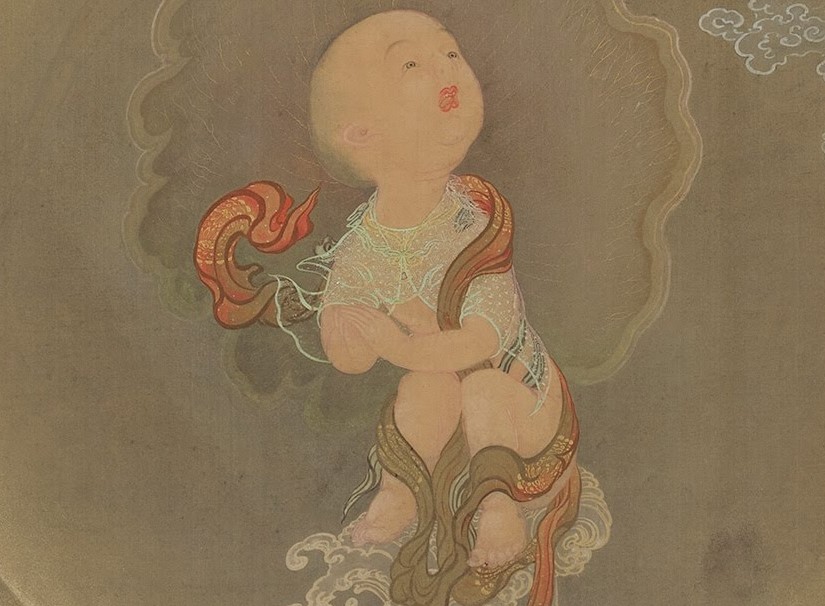

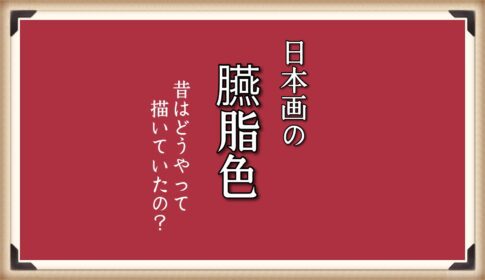

ところで皆さんは、何百年も前の屏風の絵が、

今も鮮やかに残っているのを見たことがありますよね。

例えば、安土桃山時代の狩野永徳の名作

「唐獅子図屏風」

この絵は今も剥落なく現存しています。

その理由は、正しい日本画の描き方をしていたから!

日本画絵具は適当に使うと、

ボロボロと絵具が剥がれ落ちてしまうのです。

市川氏は、これを問題視しました。

「今の先生方は墨の使い方は上手だけれど

絵具の使い方をまるで知らない!」

「これでは狩野派の技術が消えてしまう!」

そこで、日本画の未来と学生のために

狩野派伝統の彩色法を、全て伝授することにしたのです。

それが「丹青指南」なんだね!

現在、平山郁夫先生や高山辰雄先生のような

昭和や大正の作品を楽しむことが出来るのは

市川守静と丹青指南のお陰なんです!

現代の日本画も、狩野派の技術を受け継いでいる、伝統の継承者なのかもしれませんね。

- 丹青指南は、狩野派伝統の日本画技法書

- 作者は狩野派の彩色専門家、市川守静

- 日本画絵具は正しく扱わないと剥落する

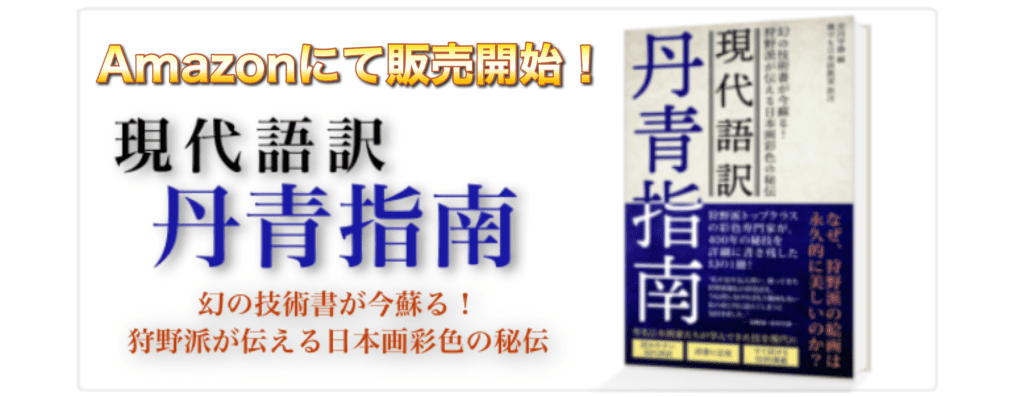

狩野派の日本画技法書「丹青指南」はどこで読める?

丹青指南を原文で読むにはどうすればいいの?

そんな時は国立国会図書館のサイトでチェック!

全文を無料で読むことが出来ます!

また、正確な訳や詳しい図解が欲しい!

という方は画材と技法の秘伝集がおススメです!

原文は国会図書館のサイトで見れますが、ネックなのは書籍が存在しない事…

筆者は全部印刷して糊付けして本にしました。

でも、それだと手間が掛かるし、読みにくい…!

ということで、

作っちゃいました!

いち文字いち文字、手打ちで写し、

「まさに現代の写本!」のつもりで本にしています。

さらに、全文現代語訳したバージョンも作成しています!

ありがたいことに、海外からも多数ご購入頂いています。

電子書籍版だと最低価格で入手できますので、

ぜひそちらをチェックして下さいね!

ペーパーバックは印刷代のコスパが悪いので、それなら画材と技法の秘伝集を買って下さい!

丹青指南の関連記事をcheck!

丹青指南の現代語訳を読むならこちら!

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

『丹青指南』ってどんな本なの?